哈尔·福斯特 | Hal Foster

-

-

真实之物:“新即物主义:魏玛共和国时期的德国现代艺术,1919-1933”

1920年代德国艺术的主要流派—新即物主义(Neue Sachlichkeit)长期以来都被人认为是一场回归秩序的运动,是对表现主义、尤其是达达主义的反动,尽管该流派里还有马克斯·贝克曼(Max Beckmann)这样跟表现主义密切相关的艺术家,以及乔治·格罗兹(George Grosz)、奥托·迪克斯(Otto Dix)和克里斯提安·查德(Christian Schad)等达达的核心人物。上述定位既源于新即物主义最早的拥护者和支持者,包括1925年在曼海姆美术馆为该流派策划第一场展览“新即物主义:表现主义以来的德国绘画”(Neue Sachlichkeit: Deutsche Malerei seit dem Expressionismus)的古斯塔夫·弗里德里希·哈特拉伯(Gustav Friedrich Hartlaub)和同年最早发表有关该流派的学术研究《后表现主义:魔幻现实主义;欧洲最新绘画之问题点》(Nach-Expressionismus: Magischer Realismus; Probleme der neuesten europäischen Malerei)的弗朗茨·罗(Franz Roh);也同样为其反对者质疑该运动提供了基本框架,最早的反对阵营里左翼阵容可谓豪华:贝托尔特·布莱希特(Bertolt Brecht)、瓦尔特·本雅明(Walter

-

2016年年度最佳

作为一名死脑筋知识分子,这个国家的政治文化里让我无法理解的东西太多。今年这个选举年,在我看来最好的——最好的意思是最有教育意义的——两场展览分别是吉姆·肖(Jim Shaw)在新美术馆的“末日在此”(The End Is Here)和托尼·奥斯勒(Tony Oursler)在巴德学院的“无法估量的文献库”(The Imponderable Archive)(《无法估量》是相关书籍和电影的题目;影片将在纽约现代艺术博物馆放映至2017年4月16日。)两场展览都是穿越边缘世界的狂野之旅,这个世界里充满了怪异的信仰、超自然行为和阴谋理论,而且随着时间流逝正在变得越来越近于主流。

我想把重点放在两位艺术家的收藏品,而不是由此催生的艺术品上,就肖而言,也就是指一个独特的文献库。肖将其命名为“隐秘世界”(The Hidden World),里面是他从福音运动、秘密团体和新纪元通灵师那里收集来的各种宣传、教育和商业活动材料,包括自制宣传手册、条幅、幼稚的百科全书和唱片专辑。(好莱坞圣经故事电影的宣传材料也有不少。)其中部分团体——比如摩门教和耶和华见证人——已经得到广泛承认,甚至尊重;而另一些则是疯人疯语,比如福音传教二人组贾格尔斯先生(Dr. Jaggers)和维尔玛小姐(Miss

-

真实的虚构:论“替代事实”的替代方案

1、尽管有谣言说真实已经消失了,但真实依旧与我们同在。亚历山大·库鲁格和奥斯卡·内格特认为真实的产生是“顽固的”,它存留于我们日常生活中被忽视的设备中。真实如历史一样棘手,弗里德里克·詹明信补充道,两者皆不可被超越。如果这些构想是正确的话,那么,真实的问题并非关于它的存在,而是关于它的地位(position)——它位于何处、被谁置于那儿、如何置于、为何?我们只有通过这些架构(framing)才能开始接受面对一些评论、艺术与文学。[1]

2、我们通常认为现代批评从马克思、弗洛伊德和尼采那里获得其样貌,这些思想家有什么共同之处?不过是一种“关于怀疑的解释学”(保罗·利科的术语),也即一则有效假设:真实被隐藏或埋葬了,批评家应去捕捉或挖掘它。[2]当然,对于马克思来说,历史那不被承认的真相是阶级斗争;而这正是那需要被从其他所有事物中提取出的被遮蔽之叙事。对于弗洛伊德来说,主观生活中的无意识现实是一种心灵斗争;我们需要将埋伏的秘密从我们的梦中、症状以及说错话这些显露的迷惑中梳理出。而对于尼采来说,任何一种思想体系背后那不可说的力量都是权力意志,等待在合适的时机被挑战或赞颂。法兰克福学派则涉及到所有三种路径,它那苛刻的批判中一个关键时刻是布莱希特通过本雅明对“新客观主义”(Neue

-

序列性,社交性与沉默

三月封城,六月游行,我们应该如何理解社会生活中的这一突然转变?景观和监控等理论模型既无法捕捉我们在家的隔离体验,也不能解释我们在街头的团结一致,它们只能应对过去一年中发生作用的权力动态中的一部分内容。虽然这些概念完全不算过时,但它们的源头还是在上世纪六七十年代资本主义和治理术发生的一些紧迫变化。不过,就今天而言看上去更加重要的模型源自更早的时段。在《辩证理性批判》(Critique of Dialectical Reason,1960)中,萨特指出,现代社会的基本特征在于其序列性(seriality),由市场和媒体搭建的这一结构对我们采取的是大批量分开应对的处理方式,将我们定位成同类产品、明星、新闻和娱乐的不同消费者。在萨特看来,这一“大量的孤立”同时也是“过度的异化”(“每个人在不是其自身这一点上和所有其他人相同”);他举的例子是公交车站等车的人,他们是沉默的,互不交涉的,漠然的,匿名的,孤独地聚在一处。在萨特的叙述中,序列性分隔的对立面是“融合的集体”(group in fusion),他用1789年冲击巴士底狱的人群作为后者的代表。需要强调的是,萨特坚持认为序列性是第一位的:融合的集体涌现自这一基本状态,最终也会落回原地。如果说个体异化可以被转换成集体行动,这也只能维持一时,过后集体就会解散。上述两种状态之间的接力是辩证的:融合克服了序列性,但序列性反过来回收了融合状态,循环以另外一种形式又重新开始。

-

特写:你的损失

当我们与父母交谈时,有多少人会觉得自己就像个样板角色,好像我们是在模拟自己?埃德·阿特金斯(Ed Atkins)在最近于纽约新美术馆举办的展览“获得生命/爱的工作”(Get Life/Love’s Work)的核心作品《虫》(The Worm)(2021)中,展现了以这种方式与他母亲进行的一次电话通话。在这部大约13分钟的动画影像中,我们可以听到他的母亲的声音,但没有她的画面,而阿特金斯则通过运动捕捉技术以数字化身的形象出现,他专注地倾听,喃喃地表示同意、同情或惊讶,只有在母亲的叙述停顿时才提出问题。虽然听上去很近,但母亲其实在空间上非常遥远(《虫》是在疫情封锁期间创作的),而大屏幕上的儿子的存在感几乎过强——极端的特写、奇怪的角度、突然的剪辑、笨拙的手势和无意识的抽搐——虽然我们知道这里看到的不是真正的阿特金斯。[1] 他从网上购买的三维模型替身其实根本算不上他的替身:这位平时邋里邋遢的艺术家以身着深色窗格纹西装、戴金边细框眼镜、衣冠楚楚的主持人形象出现,与他以往作品中悲惨的人物形象截然不同。而且影片场景,包括摄影棚、蓝色灯光、时尚的椅子、小边桌、威士忌、Silk Cut烟和烟灰缸,确实是演播室采访——一种以其自身的方式混淆现实和假象的过时类型——的布置。《虫》的灵感来源之一是英国作家丹尼斯·波特(Dennis

-

二律背反

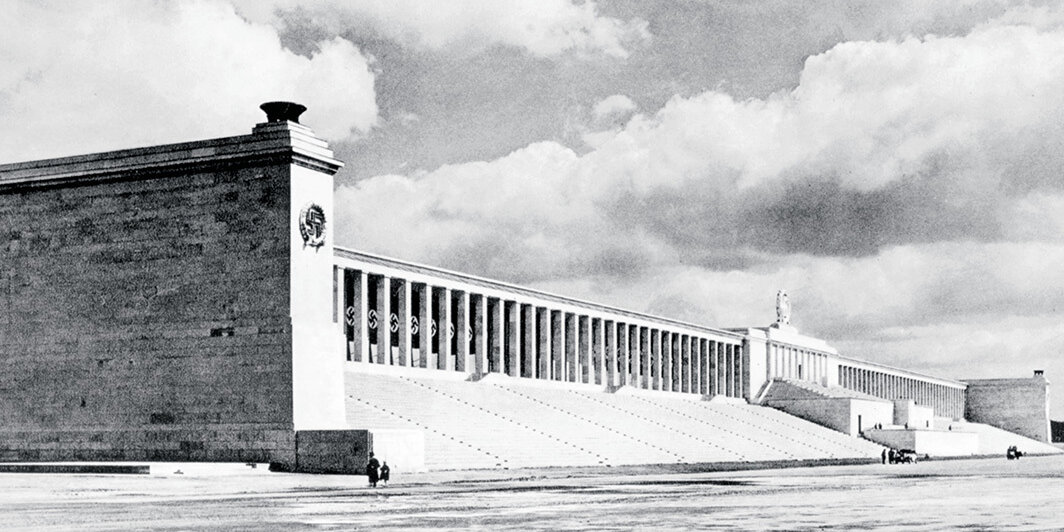

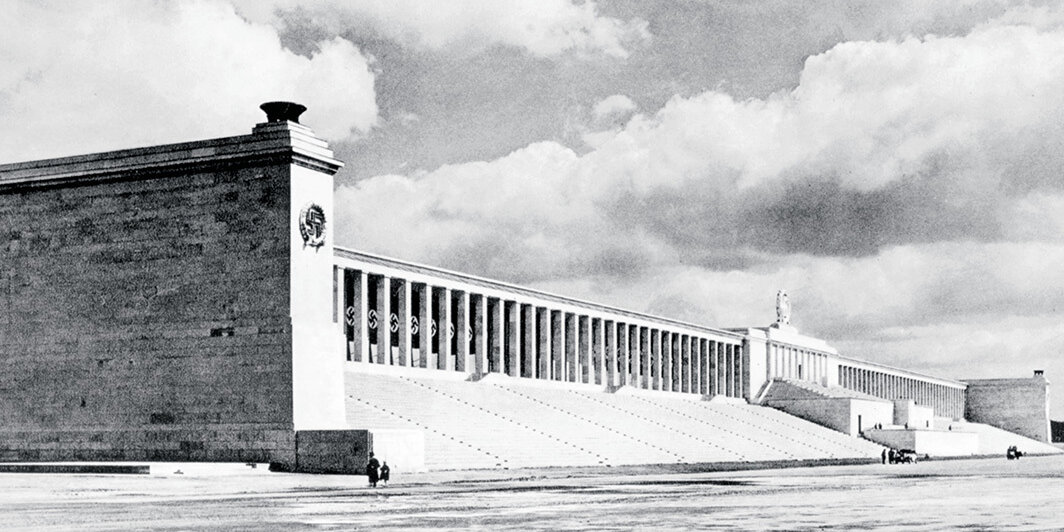

在《艺术论坛》创刊后第一个十年期间发表的所有文字里,有两段话一直让我觉得耿耿于怀。两段话都出自广为人知的采访文章,一篇是1966年十二月刊上的托尼·史密斯(Tony Smith)采访,另一篇是1970年五月刊上的伊娃·海瑟(Eva Hesse)采访,两个艺术家都在采访中将极简主义与纳粹相提并论。尽管没有给出更多解释,这样的联系却并不是一种谴责——恰恰相反。那么,其中到底暗示了什么样的关系?[1]

《与托尼·史密斯的对话》发表的时候正值史密斯两场个展开幕,展览由塞缪尔·瓦格斯塔夫(Samuel Wagstaff Jr.)策划,这六页长的采访文字也是瓦格斯塔夫“从持续了一个夏天和秋天”的对话中“摘取”出来的。[2]尽管得出的结果读起来有些支离破碎,但用于描述史密斯从建筑转到雕塑的职业生涯轨迹,以及涵盖了素描草图、建筑模型、实际建筑与物品照片的创作整体,这样的文字再适合不过。文字上的跳转也对应着这篇采访的核心问题,即“规模”的变换。“今天的艺术都只不过是邮票艺术,”史密斯宣称,但他认为,“艺术是很大的东西,”在他交往的圈子里,这种创作范围的扩展已经越来越明显,而史密斯在文中列举的典型案例包括了勒·柯布西耶(Le Corbusier)“在印度昌迪加尔的高等法院大楼”,“美国西南部的普韦布洛人聚落”,以及何塞·克莱门特·奥罗斯科(José Clemente

-

2022年度最佳

虽然现成品和现成物早已能量不足,陷入空转,但科妮莉亚·帕克(Cornelia Parker)还是想到了法子为它们重新充电。正如今年夏天泰特不列颠美术馆(Tate Britain)的作品展——由美术馆展览部总监安德烈埃·施利克(Andrea Schlieker)策划——所示,这位六十六岁的英国艺术家把这些令人熟悉的手法放入她富于创造性的坩埚,通过意想不到的材料对其进行淬炼,最后再用绝妙的布置把结果展示出来。在这个过程中,她也激活了伊娃·海瑟(Eva Hesse)、布鲁斯·瑙曼(Bruce Nauman),以及理查德·塞拉(Richard Serra)的后极简主义遗产,尤其是塞拉1967年著名的《动词列表》(Verb List)(“滚动,弄皱,折叠,储存……”)在帕克手里被进一步扩充升级:射击、灼烧、蒸汽碾压、炸毁。她的作品之所以能让人感到震慑,很大一部分原因在于其极端的制作过程与冷静客观的最终呈现之间存在着张力,而这种张力在泰特美术馆新古典主义建筑半具压迫性质的秩序感中显得更加突出。然而,如果帕克没有同时反思她所处的社会环境,阐明英国过去和现在的制度与政治生活的不同方面,上述所有讨论都只能在艺术史内部产生意义。

格哈德·里希特(Gerhard Richter)曾经说过极简主义为“将来的艺术”奠定了一种“新的基础”——抽象的、模块化的、序列化的——而早在1960年代末,(如露西·利帕德[Lucy

-

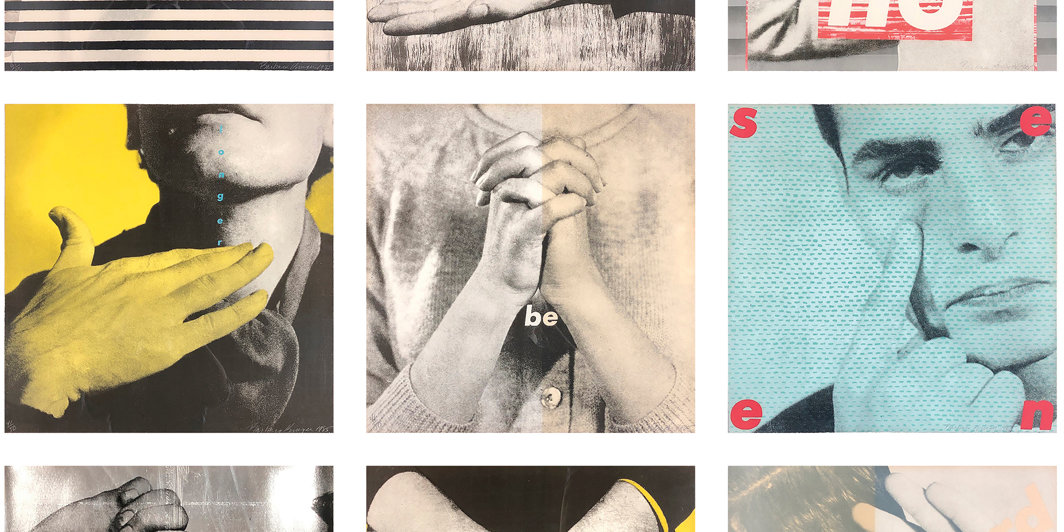

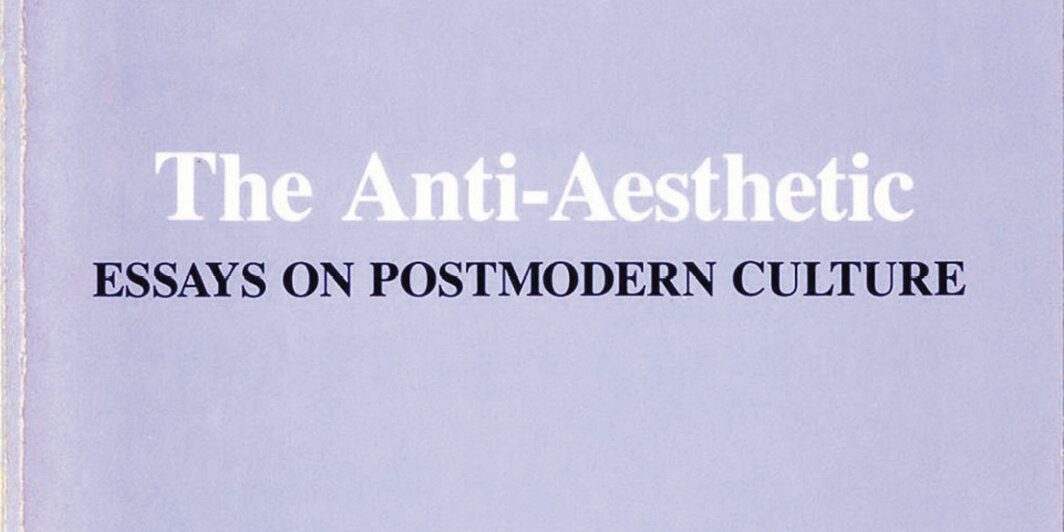

《反美学》四十年

后现代主义概念曾经对艺术和思想造成强力的刺激;如今它却像某种刚成过去的欲望冷却剂,让人兴致全无。在某些方面,后现代主义看起来比现代主义更像历史,因为后者在殖民主义、离散群体和全球性等问题的冲击下获得了新生。另一方面,正因其已不当季,如今反而成了一个回顾后现代主义的绝佳时机,哪怕回顾只是为了丈量我们与它之间的距离。

四十年前,由我编辑的《反美学:后现代文化论集》(The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture)出版;没多久,由布莱恩·沃利斯(Brian Wallis)编辑的《现代主义之后的艺术:重思再现》(Art After Modernism: Rethinking Representation, 1984)跟着问世。尽管学院出版社很快推出了同类文集,但最早的这两本书一本是独立出版社(Bay Press)出的,一本是当代艺术博物馆(新美术馆)出的。换言之,后现代主义的话语不是在学院里孵化的,尽管它后来栖身于学院;同样,它也不是记者和宣发人员一拍脑门儿想出来的,即便后来它服务于文化产业。

与我们自由至上主义的当下相比,1980年代初虽然还不至于那么虚无,但依然是一个深刻反动的时期。随着撒切尔、里根、科尔上台,新自由主义权柄在握,丹尼尔·贝尔(Daniel