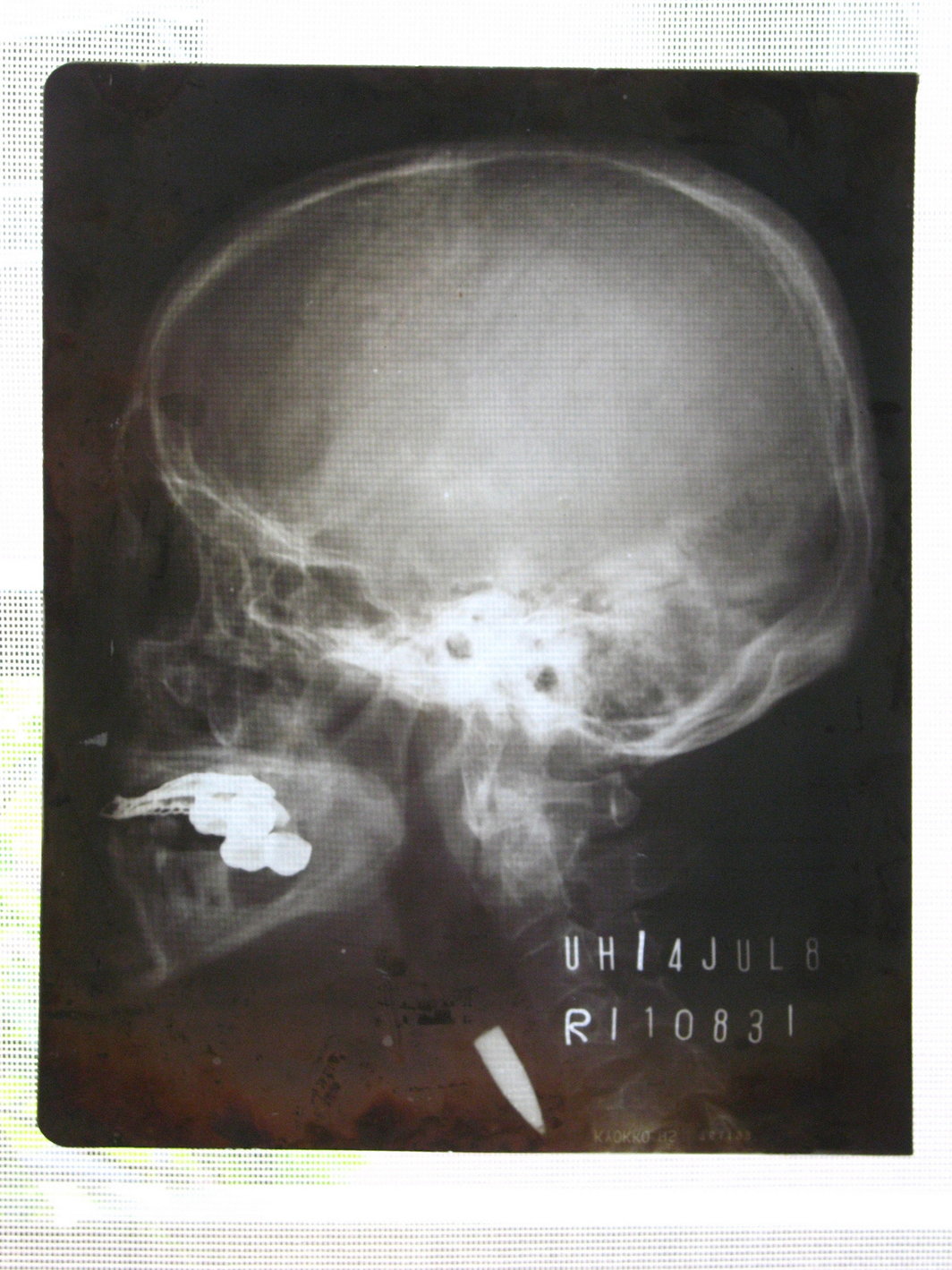

“华北农村1947-1948”摄影展

“华北农村1947-1948”,展览作品分两个部分,一部分是以英国共产党人大卫•柯鲁克拍摄的黑白照片为主,他和妻子伊丽莎白亲历了二十世纪中国的发展变化,二人著有关于新中国建设的重要著作,后来成为这里的永久公民;另一部分是解放军摄影师吴群和高粮拍摄的图片,他们的作品记录了农村生活、内战、解放前土地所有权的再分配等。虽然土改与当代艺术的关注点相去甚远,但却是共产党当年执行的一个重要政策,而农村与城市的分化一直以来也是中国社会的一个突出问题。

展览分为两个展厅,一个展厅里是柯鲁克拍摄的照片,另一个是吴群和高粮的作品。这些图片都拍摄于华北解放区,党在这些地方开展了土地改革运动,土改后来几乎蔓延至全国,一直持续到1953年。虽然三位摄影师拍摄的是同一地区和这里的农民,但拍摄的动机却并不相同。克鲁克的图片记录了他和妻子在河北十里店生活八个月的见闻。夫妇二人怀揣着英国共产党的介绍信,柯鲁克以路透社和《时代周刊》观察员的身份,于1947年来11月来到中国,当时的伊丽莎白则是多伦多维多利亚大学的人类学博士,他们此行的主要目的是将中国土地改革的进程记录下来。与之不同的是,吴和高则是为当时解放区的报纸如《晋察冀画报》拍摄图片,将历史事件用镜头记录下来,起到宣传思想和鼓舞人心的作用。

吴和高的画面上是被打倒的地主,而柯鲁克则将镜头转向了婚葬嫁娶等日常生活场景,从中可以看出,这些村庄似乎并没有受到变革所带来的影响。