Francis Alÿs, Politics of Rehearsal, 2007*2008

Francis Alÿs 洛杉矶汉默尔美术馆个展

汉默尔美术馆Francis Alÿs个展的画册封面从多方面向世人表明“排演”是这次展览的组织原则。当然,展览名“排演的政治”非常醒目。但为展览在许多潜在可能性中找出确定位置的还是图像设计:封面采用了大家熟悉的好莱坞电影场记板样式,上面用手写体写着“导演:francis alÿs;场次:排演的政治”,隐约还可以看到前几个镜头留下的白色粉笔印。换句话说,展览本身在构思之初就是一次准备性的未完成的努力,甚至可能是一个失败的镜头。

实际上,展览非常成功地呈现了Alÿs对排演或失败的镜头持续多样的探索,最后成形的项目如果不能说条理分明,至少也是连贯一致的。“排演的政治”由汉默尔美术馆助理策展人Russell Ferguson(去年出任加州大学洛杉矶分校艺术系系主任以前,他一直是汉默尔的主要策展人)组织,是Alÿs在美国的首场大型个展,展出了艺术家从1990年至今的部分作品,大多数以录像为媒介。有些作品的内容就是货真价实的排演。例如,多屏幕录像装置《关于电影“爱情是狗娘”的作文》,2003–2007 反复播放伊纳里多(Alejandro González Iñárritu)2000年的电影《爱情是狗娘》中不同的排练场景和被剪掉的镜头。同样,三十分钟长的黑白录像作品《排演的政治》,2005–2007也记录了三位表演者的演出实况,尽管不一定是一起的演出。作品在展览入口处的一台小电视机里播放,旁边还有一张咖啡桌和沙发,气氛非常私密。影片场景设在曼哈顿下东区的一个昏暗空荡的滑稽表演酒吧,狭窄的台上一位女高音歌手正在和钢琴师排练一首经典曲目,两人时不时停下讨论几句或重复练习某些段落。与此同时,一名脱衣舞娘也在进行着间断的排练,她有时停下来听听台下人的建议,然后又开始一遍遍完成那套懒洋洋的引诱动作:围着椅子转圈,缓缓地脱掉衣服,蛊惑想象中的观众。摄影师(Paula Court),拿着录像机的人(Alÿs)和整个流程的监督人(Alÿs的老搭档Rafael Ortega)谨慎地在镜头前走进走出,有时停下来和表演者交流一会儿,记录表演过程的同时也成为了表演的一部分。

展出的其他作品没有直接以排演为内容,而是在组织结构里融入了与排演活动相关的那种不断暂停、试了又试的重复逻辑。例如,在墨西哥提瓦纳制作的录像《排演I (Ensayo I)》,1999–2001表现了一辆红色的老式大众甲壳虫努力攀爬一条陡峭的山路的过程。背景音乐是一群乐手演奏的活泼小调,喧闹而粗糙,像是廉价夜总会常用的一类曲子,带点儿进行曲和探戈的味道。汽车的运动跟音乐保持一致。Alÿs坐在驾驶座,奏乐开始的时候他让车子启动,乐手停下来调整的时候他让车子后退。随着乐队演奏起了又停,大众车也在加速冲上山坡后慢慢退回来,不断重复整个过程。在录像结尾部分,我们看到经过三十分钟的尝试,汽车完全退出了镜头,仿佛已经彻底放弃了爬上山坡的努力。

同样,在《排演II (Ensayo II)》,2001–2006中,孤单的脱衣舞娘(站在鲜红的天鹅绒幕布前,夸大了场景的戏剧性)配合着舒伯特阴郁的曲调缓缓动作,排练音乐的歌手和钢琴师都隐没在后台。虽然在某些方面很像《排演的政治》(脱衣舞娘,古典音乐),但《排演II》记录的与其说是排练过程,不如说是已经排好的演出。屏幕上的脱衣舞娘被放大到真人大小,由此把观众的艺术观赏行为比作窥淫癖观看性表演时的瞠目结舌。脱衣舞娘的动作直接跟排练音乐同步,随着音乐一次次中断,她不得不一次次停下来。就像《排演I》里的大众汽车,她也要按照音乐的断续,反复停顿,倒退(穿上衣服),再前进(脱掉衣服),整个过程充满推延,任凭望穿秋水,也不让你看到舞娘全裸的身体。(但是和《排演I》不同,这部录像作品有个扭扭捏捏的“结尾”;脱衣舞娘抛出身上最后一件衣物后,立刻溜到幕布背后隐身不见了。)

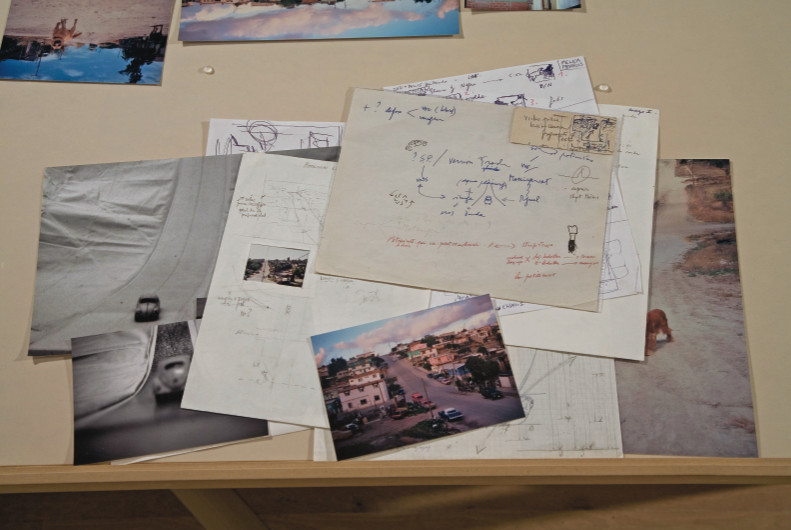

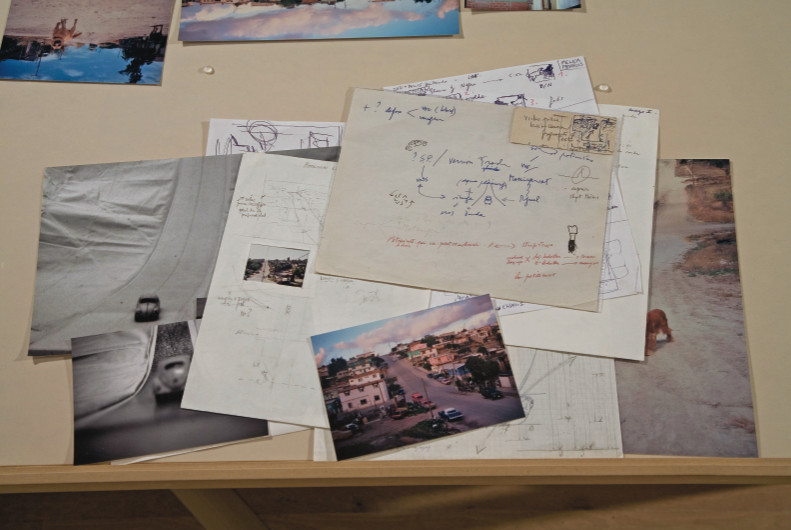

然而,对排演的关注不仅仅局限于已“完成”作品的内容和结构。这次展出的除了前面提到的录像作品,还有无数笔记、草图、书信、涂鸦、贴士、剪报、图表、模型和其它思考和制作过程中的吉光片羽。这些东西都被放在大工作台上,上面覆盖一层有机玻璃,活像扁平的玻璃橱窗或硕大的剪贴簿。它们的位置安排随意又不失仔细,恰到好处地展现了创作过程中各种错误的开头、残缺不全的想法、技术问题的解决、预期获得的成果、与合作方和代理方的交流、作品间的相互指涉、想法的反复出现等等。为什么把Alÿs准备材料库里的大量零碎片段收入展览并将其放到极显著的位置?可能部分原因是为了让观众了解艺术家的“创作过程”——一种常见的机构性指令。但在这场展览中,它们并非单纯的配角;它们绝不仅仅是“真实”作品的背景信息或创作历史。档案本身就是展出作品。因此,这些资料展品使得“真实的”作品相对化,录像装置虽然在实体上占据显要位置,但并没有主导展览的观念重心。实际上,对作品看得越仔细,我们就越难以断言在Alÿs心目中“艺术作品”的明确定义到底是什么。他对排演什么结束并没有一个清晰的界定,而这种不确定性正是展览想要表达的主要内容。

例如,录像《模型》, 1999就是关于《排演I》中西西弗斯式戏剧场景的习作,材料是一辆玩具大众车与纺织物和纸做的山坡模型。除了考察设计方案中的物理过程,《模型》还测试了汽车前进/上升和后退/下降的运动如何配合背景音乐(一个男人和一个女人合唱的拉丁歌曲)的起止。《模型》是作为“作品”参展的(有正式的作品标签),但却和资料展品放在一起,这一点说明它的地位具有某种暧昧性。虽然后来的完成日期和更大规模的《排演I》可能会让它看起来像是最成功最完整的成果(矛盾的是,它表现的是努力想要成功却最终失败的过程),但资料档案里的笔记和草图、《模型》以及《排演I》同时对这个项目的重复表现突出强调了在Alÿs的创作实践中,看似是最终成品的东西很可能只是一个瞬间或一个镜头,从而破坏了对艺术家制作过程的那种单向渐进式的解读。Alÿs的作品反对循序渐进的线性逻辑和按序排号的沉闷无趣,也不同于其他的重复回归模式 ——如弗洛伊德对小孩儿的“Fort-da”游戏以及诡异回想的理论阐释——他提出了排练的循环重复,作为一种反模式,帮助人们想象制作的状态和暂时性。这个反模式构建了展览本身:展出作品首尾呼应,观众仿佛进入了一个圆圈,就像动画作品《鲁皮塔之歌》,1998里在两个玻璃杯之间倒来倒去的水或者《狗和球》,1999中永远在接球衔球的狗。

的确,徒劳的努力(产生不了任何东西),不断带你回到前一站甚至原点的尝试(退化,而不是发展),对“这次会有新结果”的无限假定(延搁的结论或满足),以上所有因素都能在展览作品中找到。例如,大屏幕录像装置《蹦跳》,1999中,一个小男孩儿一边踢着一个装得半满的苏打瓶,一边沿铺设得很粗糙的小路往山上走。男孩儿的动作虽然进行得专注而且执着,但却没有明确的目的。如果非要说有的话,只能说游戏减慢了男孩儿爬坡的速度,妨碍了他及时高效地达到目的地。录像结束时,男孩儿看错了时机,苏打瓶一溜烟滚下山坡,他也追着跑了下去。和《排演I》中爬坡失败的红色大众车一样,《蹦跳》里的男孩儿也未能战胜自身处境。作品的荒诞性让人觉得既有趣又悲伤。

在著名的《实践的悖论》,1997里,Alÿs亲自完成了一项同样徒劳的工作,这件作品在本次展览中以五分钟的录像形式展出。录像分段记录了艺术家推着又大又重的冰块在墨西哥城的街道穿行九个小时的全过程。一开始,艺术家必须弓着腰拼尽全力才能推动硕大的冰块。后来冰块慢慢融化,体积缩小到只有砖头那么大,接着是方块,然后是鹅卵石大小,这时Alÿs操作起来就方便许多,他像做游戏似的踢着冰块在大街小巷游来荡去,直到冰块完全融化,变成人行道旁一片可怜的小水滩。因此,艺术家一天的劳动最终没有取得任何成果,除了对他“浪费的”时间和精力的记录(但因为这是一个艺术家的“生产”活动,所以就算他什么都没得到也算赢得了胜利,反之亦然)。这种表面上徒劳无益的努力在Alÿs另一件广为人知的作品《信仰移山》,2002里表现得更加宏大壮观。五百名志愿者在秘鲁利马郊外的一个巨大的沙丘上手执铁铲站成一排。他们的任务就是把这座直径一千五百英尺的沙丘往旁边移动两英寸。作为隐喻,《信仰移山》指涉了“发达”超级大国,尤其是美国,如何利用经济社会进步的空头承诺无休无止地戏弄“不发达”的拉美国家,从而明白无误地将Alÿs在无收效的努力,失败的力量以及排练上进行的尝试转移到地缘政治的语域当中。但这一活动排练的又是什么呢——剥削的危机还是即将到来的革命?

这是对排演概念最冒险的延伸——徒劳的工作,毫无进展、不断被打断暂停的循环往复被当作隐喻,指涉“墨西哥时光”或更全面的说指涉拉丁美洲不发达地区与现代性的短暂相遇。实际上,展厅入口处的滑稽表演酒吧录像《排演的政治》从一开始就已树立起了这种观点。录像中有一句发人深省的话,称该作品是“拉丁美洲和现代性之间暧昧关系的隐喻,换句话说,姑娘永远秀色撩人,但关键部分永远不让你看到。”歌手、钢琴师和脱衣舞娘的排练过程伴随评论家Cuauhtémoc Medina的西班牙语解说,他热切地讲述了冷战结束以来(不)发达和现代性的意识形态话语如何强行进入拉美国家又如何在这片土地生根发芽。另外他还详细解释了Alÿs作品的政治意义,特别是他怎样利用排练作为手段,挑战基于竞争性发展模式的话语带来的等级划分。在当今这个暂时的线性框架内,部分国家自封是历史上的发达国家或先进国家而把别国贬为不发达或落后地区。Alÿs反复的回归被视为对这种趋势的阻止。

但当现代性的全球社会政治和经济力量这一论题被比作色情或性爱关系时,排演在这方面的批评能力就变得模糊不清了。因为按照这个思路,现代性的渐进模式变成了欲望的对象,而不是批评的客体,它半开半露,欲说还休,逗引得“不发达”国家心急如焚地去追求梦幻中的理想。这一欲望对象——兑现的承诺,更美好的生活,“关键时刻的到来”——在两部作品中都被拟人化为脱衣舞娘(展览开始部分的《排演的政治》以及作为回应和重复出现在结束部分的《排演II》),如此处理是不幸的。不仅因为这样做过于刻板,还因为已经有太多男性艺术家使用情欲化和商业化的女性身体作为现代生活的象征,以此表达他们和现代性之间模棱两可的关系,所以这里再度启用女性形象的比喻与其说是打乱了人们熟悉的惯常做法,不如说重复了过去的传统。

除此之外,我很欣赏Alÿs 为了关注实现目标的过程而非结果把准备性和预测性的活动作为自己艺术探寻的主要场所。愿望的移动最重要。可能正因如此,行走才一直是艺术家多年创作实践中不可分割的一部分。实际上,Alÿs的作品里,行走、攀登、到达(山顶)、重复、重新开始以及反复排练最震撼人心的一点在于它们物化了或者说赋形于希望的结构。(这也是洛杉矶的展览“排演的政治”和Dia艺术基金在纽约市西班牙裔协会举办的展览“法比欧拉”之间的连接点,在后一场展览上,Alÿs收集了大量基督教圣徒的现成画像,展示出虔诚的渴望能产生的巨大力量,正是这股力量推动创作这些画像的业余肖像画家以及收藏它们的信徒做出了大量努力。)正如精神分析理论家Adam Phillips在《论挑逗》中写道的,“只有在确定永远不会到达时,你才能满怀希望地旅行(希望只在回顾时才显得虚无缥缈)。”换句话说,产生希望的前提是你没能到达目的地,没能完成目标或实现理想。所有美好愿望都在到达终点线的一瞬间被扼杀殆尽。从这方面来看,墨西哥或拉丁美洲没能摆脱“不发达”地位也许可以被视为一种成功。跻身于发达国家俱乐部可能才是真正的失败。

排演与其他重复性活动不同,无论是个人的还是集体的,都是一种具体化工作,目标是取得某种理想的完成状态。预期是排演活动的驱动力,不管是对完美版本的想像(一首歌,一段舞蹈,或一部戏)还是对实现理想后的未来的预期。那么,把一件艺术作品,甚至一场展览策划成一次排演就不单单是拒绝结论和完成,偏爱暂时形式和开放实验的美学倾向。它也不只是挑战了伴随过程(低)和成果(高)的传统价值等级。它询问了创作的本质,对完成某件事或任何事所做的努力提出了质疑。

Phillips接着说:“我们用目标管制自己。我们的雄心壮志——我们的理想和诱惑我们往前走的成功故事——稍不留神就会使我们脱离当下的生活,或者缺席正在发生的事件,它们很容易变成扰乱人心的勒索;它们否认或贬低实际经验的无序性。” Alÿs的艺术作品在我看来是想通过承认当下和经验的无序性来维持希望。毕竟排演不是被动等待,而是保持美好愿望鲜活如初的积极行动。

Miwon Kwon是加州大学洛杉矶分校艺术历史系副教授,也是《地点转换:定点艺术和地点身份》(MIT 出版社, 2002)一书的作者。

文/ Miwon Kwon

译/ dkk