1990年,格里赛达-波洛克(Griselda Pollock)在《牛津艺术》的一篇文章中,提出了一个问题:“如今我们该如何去看待塞尚?”由于考虑到会收到来自社会史学家、精神分析家和女权主义者们的回应,他给出的回答比去年12月T.J.克拉克(T. J. Clark)在《伦敦读书评论》的文章要丰富广泛得多。近期伦敦的Courtauld画廊举办了先给塞尚“玩纸牌的人”系列(1890-96)展览,克拉克在评论的开场白中,说:“塞尚,不能再去写了…”当展览二月份来到大都会博物馆后,《纽约客》的Peter Schjeldahl写文支持克拉克的观点。他参照毕加索的评论“是塞尚的那种焦虑感令我们不得不对他兴趣”(Maurice Merleau-Ponty称之为“塞尚的疑虑”),在文章结尾处,Schjeldahl说,“我们如今的焦虑与往日是不同的。”

在这些评论里,塞尚的“游戏”被认为是一种尾声的到来,尽管如此,但还是如克拉克所说的那样,他的作品是“一个多世纪以来,都是检测艺术评论的试金石”,因为从二十世纪初到结束,它对毕加索和其他人都起到了推波助澜的作用,也因为丧钟已经响起,那个世纪已经结束。同样的命运也降临在之前的那个世纪身上,那段时期曾被认为是二十世纪艺术的温床:当时,法国现代主义浪潮为欧洲激进的抽象艺术开路,之后纽约派也诞生。塞尚这个名字,成为了两个世纪的现代艺术之间的纽带。

当我们和塞尚的思想告别时,也是和十九世纪留下的艺术(他所继承的)以及二十世纪他所开创的艺术说告别的时候了。问题是,我们的小小焦灼和疑虑是否能承载起塞尚的那些沉重的焦灼和疑虑?我们是否自恋到这个份上,以至于无法再去承受他的艺术以及它所带来的沉重又不安的愉悦?我们是不是也像某些老人那样,念叨着“身后事与我何干”而宣告某场从未成为革命的革命已经终结(当别人絮叨着说起塞尚时,克拉克已不止一次表示已经不想再听到这些言辞)?

根据这篇评论,一切都结束了,未来根本没希望,在我们自己终结后,不会有什么重要的事物产生发生了。我想重现检验这些赞同告别一说的前提,重新检验艺术史当今的地位,尤其是我们所说的现代史,与当代艺术评论和创作有关的历史。2009年,特里-史密斯(Terry Smith)在他的书《什么是当代艺术》》中写道,艺术领域内唯一能将其捆绑在一起的价值就是同时性与当代性,和对“我们这个时代”规则的服从性。那是十九世纪的规则(在十九世纪的历史定义中成立),也正是我想要强调的那个问题的一部分。

这里要提到的名字既不是G.W.F黑格尔,也不是卡尔-马克思(Karl Marx),而是夏尔-波德莱尔(Charles Baudelaire)。正是波德莱尔,在法国的语境下,认为“现代”艺术家,有必要成为所处时代的存在证明,简言之,就是穿着现代的衣服,表达观看事物的方式和主观模式,与所处时代相互契合的此时性体验。如此以来,虽然以他通常的讽刺和逆反方式,波德莱尔似乎接受了正在流行开来的海格尔理论:不仅是线性递进式的,而且也是辨证的。也就是说根据命题,对立(或否定)和综合化(否认消除或否定中的否定)的进行,通过这样的过程,断裂和革命都能够成为历史前行的一部分,而那些无法存在下去则埋在了尘埃中。根据这种历史论断,过去不过是废弃物的堆积而已。

十九世纪为艺术史学术理论的创立开辟疆土也不是什么罕事。不禁令人想起海格尔关于美学的讲座,对于“浪漫主义”时代的艺术,有着三分的、递进式的辩证态度(或者称之为“现代主义”时代,虽然他认为,现代性开始于基督教文化盛行的中世纪),否则,艺术就会消解在纯然的“精神”之中而最终完全陨灭。黑格尔去世后,他的演讲出版,德语或翻译的都有,它们的影响可以在早期实证主义Hippolyte Taine的艺术史的成型中领略到,反过来它们又对现代艺术史的创始人之一Heinrich Wolflin的二元对立产生了影响。众所周知,当“先进性的艺术”和西方的表现传统分离时,艺术史的现代性规则出现。但是强调当代性甚至是某种规则创立的互相依赖性是很重要的,这种规则专用于叙述、诠释、整理过去的艺术,召唤出一种与这个过往脱离的现代艺术。艺术史和先锋之间互为心腹,形成了关于艺术的现代思想的双面神。后来,Clement将辩证历史主义和激进的现代主义艺术观点连接在一起,确定了基本的术语,为此,任何对现代艺术史有兴趣的人都必须细心斟酌,反复思索。

在格林伯格的评论中,历史模本通过那些艺术史学家的“现代主义”留下了踪迹,如今它依然游移在很多现代和当代艺术的思想中。七八十年代所谓的新艺术史的兴起与格林伯格所说的现代主义“终结”后在学术上大规模的多余反弹有关,这点并不是什么巧合。克拉克早期关于库尔贝以及后来关于莫奈和“现代生活中的绘画”的文字,表现了新艺术史的一种形式;麦克-弗莱德(Michael Fried)的目的论是另一种;罗萨兰德-克劳斯(Rosalind Krauss)和《十月》的对法兰克福派的支持以及法国后结构主义的批评模式是另一种。新艺术史的这些多样性都以不同的方式和格林伯格的理论有关联(当然,也对他的说法提出异议),这一切多少都采用了历史辩证法的某种方式。十九世纪恰好是这种新艺术史发展的蓬勃时期。

长期以来,十九世纪艺术史学家,包括克拉克在内,一直都更关注于更靠近时代的一切,很多重心都转移到了当代艺术的研究上。虽然克莱克本人致力于促进对十九和二十世纪艺术的研究,但近期关于塞尚的文章,却也流露出他对此的无力应付。虽然我自己一直致力于十九世纪艺术和历史的教学和写作,涉猎的领域内也有塞尚,但是我的异议与十九世纪作为研究领域的逐渐式微并无什么关系。

事实上,诞生了深受美国人喜爱的法国印象派的这个世纪,现在在美国学校的本科和研究生之间,如果与更早期和所谓的非西方艺术历史竞相争夺学生们的研究兴趣的话,未尝不是一件好事。而且,我希望,当我们想起十九和二十世纪以及现今的艺术史时,应该要求对这一尾声给予最终完结才是,而这一尾声想法依存的基础即线性和辩证性的历史模式也应该结束了。

哲学家和科学家等人,对时间的短暂性与此时性意味着什么进行了一个世纪的思考,发现陈旧过时的并非这个或那个艺术家或某一阶段的艺术,而是十九世纪的时间线思考模式对过去把控的时间太长了。也许,在当下这一时期里,我们不能那么快地摒弃曾经打动我们的那一切,因为随着时间的发展,那也不再是我们曾经所担忧的一切。我们也许应该考虑一下,是什么构成了我们所处的这个时代,这其中,是过去与现在的交错,是不同的文化遗产的汇集,是轨迹与速度的多样化,是各种观点的盛行;简言之,是各种的同时性和非同时性的融汇。在这种情况下,我们的很多历史在今日看来依然行之有效,依然构成了我们对人类历史的共享,所以,它们会是当下议题中的一部分。在艺术史和艺术批评用语中,这种方法将在过去和当今的艺术之间,在同时代、艺术史和当今艺术批评的对话之间,产生一种多重性和相对主义模式。所以,它要求作为一种活跃的思想模式的艺术观点,必须与过去、与现在相互较劲,提出质疑,进行挑战,而不仅仅是反映(或构建)“它所处的时代。”

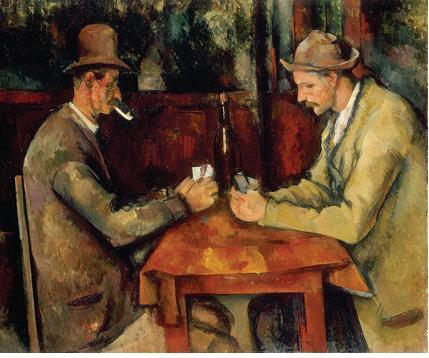

我本人曾一度对《玩纸牌的人》不知如何去评价,但如今则有了些许想法,当然我很肯定,我所看到感受到的,并非一个地方上的有产者在用尽最后一丝努力去表现当地的农民阶级,不是这样的。我认为,在这里面,某种类型的历史主题被赋予了厚重的力量,就如塞尚面对那些他所熟知的人与事一样,无论是苹果,橘子,陶器,还是圣维克特瓦山。我看到了一次次的重复,因为他在努力让一切看起来自然正常,恰到好处。浓烈的红,涂抹在墙面上,似乎有些匪夷所思。膝盖挤在桌底促狭的空间里,跟桌上方的身体不太协调。我看到了这样一张脸,固执,有些阴沉,很有个性。这种肃穆的表达方式如今我们已不再使用。而就是这些,我们如今依然能从中获得不少体会,学到很多。

看《玩纸牌的人》和其他作品时,可以以这样的方式进行观看:将这些作品变得非正常化而奇异起来,排除现代主义的理解方式。我很欣赏它们的那种不确定性,而非公认的所谓先锋性。作为艺术史家和评论家,我也可以不必概念先行,可以将其看成是时代之后或之前的产物;对于它们本身所处的时代,提出疑问,构建一个从未终结一直进行的时空结构,在这里,此时性和空间性无法分离。也可以这样去思考,从“现代性”的暂时经验、存在、成型和持续模式的多重性和不连贯性上去看,它与历史上的其它时间和空间并无多大区别;这样,就需要一种激烈的艺术批评,来质疑现代主义历史模式的单一性,直线性和辩证性。

塞尚最后几年的绘画生涯,年轻艺术家,评论家,经纪人对他的认可,那个时代新兴的艺术市场,本应与艺术历史化的开始相吻合,与现代艺术脱离过去的推动因素—-评论的发展轨迹相一致,而这些却被认为只是偶然发生的而已。而艺术家,评论家,史学家对作品和那段时期持续的兴趣却也一直没有消退,无论是喜欢还是不喜欢。高兴的是,在大都会,我发现很多人还是很欣赏塞尚的,我觉得也没有原因去嘲笑他们;当然,我也认识一些人,他们根本不觉得塞尚的作品有什么了不起的,那又怎样呢?如果你不想,那也没必要将他的艺术放进你关注的名单里。但也别将这个名单合上。要保持开放的态度,去听听现代人的想法与意见,持续进行的对话,真诚的辩论,作为人类思想的产物,它依然适用于今日。因为它让我们相信,一切尚未结束。

凯若-阿姆斯特朗(Carol Armstrong)为耶鲁大学艺术史教授。