威廉•鲁宾(William Rubin,纽约现代艺术博物馆绘画与雕塑部主任——译者)在《国际艺术》(Art International)杂志上评论1961年匹兹堡三年展时,对展览上,以及当代绘画领域姿态抽象的肤浅泛滥感到惋惜。他写道:“五十年代末占主导地位的前卫绘画样式(实际上在世界各地都出现了这种现象,只不过名号不同,例如抽象表现主义、滴洒主义等等)与现代艺术史上的其他主要风格相比似乎少了一些多样性、创造力和个人气质。难怪当罗伊•利希滕斯坦(Roy Lichtenstein)于1962年2月第一次在里奥•卡斯特里画廊(Leo Castelli Gallery)举办个展之后,那些当时最新的抽象油画作品(采用了宽条状的粘性颜料和吸色画布,从1960年秋天开始创作)至今已不知去向了。相反,利希滕斯坦的经典波普作品却广为人知,例如《吻》、《Blam》、《冰箱》和《洗衣机》,所有这些作品绝不受姿态和抽象的束缚。

按照对利希滕斯坦艺术的一般理解,大约在1961年左右,这些作品(他在此之前就放弃了抽象绘画)往往被看做对绘画的物化状态的宣布:利希滕斯坦的波普作品通过模仿广告和连环画的形式和图像志(iconography)表明了绘画这种媒介与此类图式化(schematized)和商品化图像之间非神圣性的联合。面对(在市场驱动下)艺术不可避免地堕落为鲁宾所说的陈词滥调(堕落的动力来自于当时的艺术界新出现了大量对当代艺术如饥似渴的藏家)的情况,即便是纽约最前卫的画家此时也几乎变成了老到的广告人。

利希滕斯坦及其同代人所面临的是戴维•乔斯利特(David Joselit)所说的“物化陷阱”(reification trap):事实上,绘画将“最高的声望和最大限度的展示便利”结合起来,它与商业有着必然和密切的联系,因此,艺术家不得不冲破批评领域对于物化状态的持久反思与回应。而利希滕斯坦却欣然接受了这种物化状态,因为他标志性的艺术符号班戴点(Benday dot)也许是一个最有效的广告标识了。

其实,乔斯利特所说的“物化陷阱”也就是迈耶•夏皮罗(Meyer Schapiro)讨论当代艺术命运的翻版,夏皮罗在一篇有说服力的文章《近来的抽象绘画》(Recent Abstract Painting, 1957)中写道:

如果绘画和雕塑提供了最明晰的艺术作品,更近距离地呈现了艺术家的活动,那么,与其他艺术形式相比,绘画和雕塑的实体性(concreteness)更容易让它们陷入危险的腐败。成功的绘画或雕塑就是市场价值不菲的独特商品。绘画也许是世界上最昂贵的人工制品……绘画是文化的领域,其中那些公然宣称的理想和现实之间的矛盾变得尤为明显,而且这种矛盾往往变成了悲剧。

夏皮罗毫无疑虑地在画家追求自己的审美理想的过程中找到了挑战这种悲剧状况的方式,“(经营)他自己的花园才是在我们这个暴力和迷茫的时代唯一的安稳之策。”在我们这个错综复杂的当下,乔斯利特提出了一种迥然不同的“转变性”(transitivity)原则,作为逃离今天似乎无懈可击的物化陷阱的首要方式,其中的“转变性”指的是绘画形式和结构的发明,这些形式和结构可以在变动不居的网络中体现艺术品的循环。

早在六十年代,利希滕斯坦就已经在夏皮罗和乔斯利特提出的这两种策略之间进行创作了,也就是说一方面探索原创性的极限和可能性,同时探索一切艺术品的转移活动。利希滕斯坦早期的波普艺术并没有简单地对商业动机进行模仿,或者悲惨地宣布艺术不可避免的商业化,他的艺术代表了两种倾向:将绘画的物化状态进行内化,并且在这种状态之内建立更多新的情感投入的(cathective)可能性,这些可能性植根于历史、社会和欲望的网络,一切艺术作品都在这个网络中诞生、循环。利希滕斯坦的姿态抽象就是最好的体现,这种模仿伪装成印刷品的形式就开始于他1962年在卡斯特里画廊举办的那次展览。

以《洗衣机》(Washing Machine)为例,这件作品不过是利希滕斯坦的波普油画之一,但却被卡斯特里展览上未曾出现的那些抽象作品的幻影萦绕着。因为这幅作品所隐喻的不正是绘画本身吗?这里所说的绘画不是一般意义上的绘画,而是那个特定历史时期经过实践和争论的绘画。对于画面中心的手,利希滕斯坦用自己喜欢的比喻方式让观者联想到画布前画家的手。《洗衣机》表现了浓稠的颜料注入无色的场域,洗衣机筒的椭圆形模仿了画家的标志性班戴点,而在整个画面上则布满了模仿丝网印刷效果的格子。在这个位于中心的椭圆形筒之内,艺术家表现了三个一组的“精子形手”(spermatozoic hand),与上面撒洗衣粉的那只手形成呼应。 它们围绕在一个阴茎形的搅拌器周围,这个搅拌器若隐若现地在洗衣桶内转。在这件简洁又带有工业化流线型图像的作品中,换句话说,利希滕斯坦并不仅仅是将各种指涉压缩进自己的当代姿态抽象作品中,而且将那些彼此对立的批评立场(在这幅画中,既有家庭的驯化,也有男性的狂野;既有严格的机械控制,也有无意识的自动形式;既有工业化的平面,也有海一般的纵深)进行了视觉化的呈现,在当时,绘画这种媒介也正是通过这些批评立场被理解的。但对于利希滕斯坦本人在这种动态中的立场我们尚不清楚:班戴点形状的洗衣机筒和上面若隐若现的机械臂同样象征了画家本人,而后者既暗示了工业的标准一致,也暗示了一种绘画介质,在《洗衣机》这件作品中,利希滕斯坦似乎要排除这种介质,但实质上这幅画正是由该介质构成。

画中洗衣机筒里游动的带有姿态的手指给人一种似曾相识的感觉,这些指头被转移了数次,看起来像利希滕斯坦的“老成的女人”(sophisticated women,1963-65)飘动的头发。这种转变是从他的作品《溺水女孩儿》(Drowning Girl, 1963)开始的(其中《洗衣机》的两种手的意象在《溺水女孩儿》那里发展成了平滑的漩涡),并且在《喜悦之泪》(Happy Tears,1964)中得到了全面发展。《洗衣机》中那双撒洗衣粉的手和旋转的精子都聚合成了一个单独的注视的人物,似乎要超出画布本身。更确切地说,要走出来的是画面本身:利希滕斯坦画面上出现的单独的女性事实上是从《洗衣机》当中的隐晦的图画比喻发展而来,以真正地体现他的主要艺术手段。也就是说,这些女性代表了绘画本身,可见但不可触及,而站在她们面前的艺术家既是一个介质,也是欲望之体。我们可以在《喜悦之泪》中发现,描绘人物的班戴点与画布表面的织物节点完全吻合,但是其周围的头发却是从画面的三个边渐渐“流出”,这显然是刷油漆的技法(她的泪水和粘稠的颜料相呼应),这也沟通了艺术家利希滕斯坦、他的图像以及绘画媒介本身。因此,难怪利希滕斯坦说他画的女性头发是为数不多几个“全然创意”的阶段之一,其中,他可以肆无忌惮地探索绘画形式和触觉之间错综复杂的关系。

在对这件作品进行简要解读之后,我还打算在本篇当中提及另两件作品,说明利希滕斯坦利用了绘画的全然物化性既探索又更新了绘画的可能性。第一件作品是为1964年世博会期间法拉盛草原-可罗娜公园的大型壁画所作的油画稿,这也是当时纽约馆的建筑师菲利普•詹森(Philip Johnson)委托的十件外部装饰工程之一。我们在这件作品中看到的是作为绘画的女性(woman-as-painting),艺术家扩展了“绘画即窗”(painting-as-window)的旧幻想,这样,绘画就仅仅成为了画中女性浮出的舞台。第二件作品是利希滕斯坦最初的《笔触》系列绘画作品,即《笔触》(Brushstrokes,1965)。在这件作品中,正如麦克•洛贝尔(Michael Lobel)所认为的那样,利希滕斯坦借用了一部表现痛苦的画家故事的连环画册开始了自己颇具影响的系列绘画:这位画家笔下的那张面孔开始说话,并且不断地斥责画家的愚蠢,因此,这位画家不得不重新开始用有力的笔触覆盖那张已经完成的肖像;对于作为主角的画家而言,这种叙事的姿态意味着摧毁那张嘲讽自己的作品,但其实却是在宣告失败。在这两幅作品中(利希滕斯坦为世博会设计的壁画以及他为自己最重要的绘画系列选取的基本图像)均出现了一个凝视的人物,明确地象征了他的主要艺术手段。而且,在两件作品中,其姿态化的笔触都构成了画面的重点:如果说利希滕斯坦画的女性的头发来自于《洗衣机》当中的带姿势的手,那么此时她们的头发的描绘此时就更加成熟,最后,这些姿态化的符号填充进了《笔触》这类作品中,所有这些都好像两个女性共同的造型师修剪头发后留在地上的残发。换言之,在利希滕斯坦六十年代早期的作品中,绘画姿态从矛盾的指涉(例如《洗衣机》)变成了欲望的装饰品(在“老成的妇女”中),又变成了打破图像的手段(例如《笔触》),最后成为了一个物化形式的体系(例如接下来的多件《笔触》作品)。

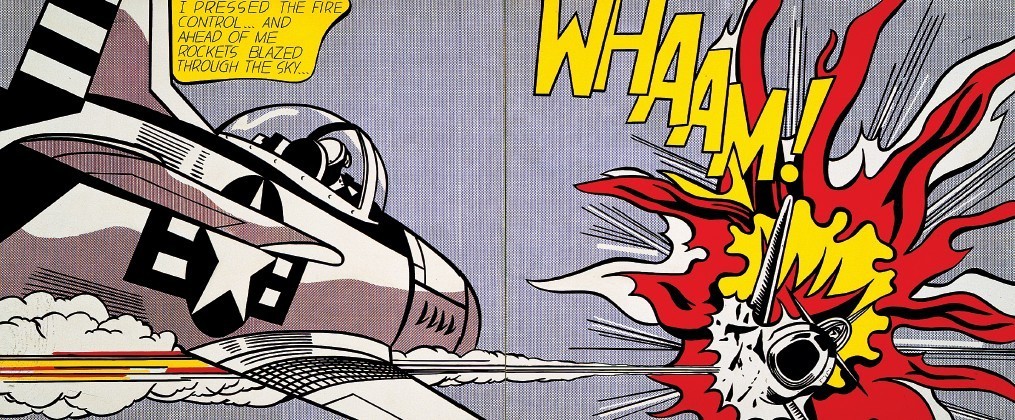

如果鲁宾认为,姿态到了1961年几近消亡,那么,利希滕斯坦则用了整整四年时间来呈现其消亡的过程,让姿态化的笔触变成了色情与审美投入的地方。的确,利希滕斯坦在六十年代早期对于抽象扩展的探索远不是我在这里用几幅画能够说清楚的,而且不仅仅与姿态有关。例如,在1964年,利希滕斯坦向布鲁斯•格拉泽(Bruce Glaser)宣称:“我画的类似于爆炸的场面实际上是各种的抽象,”这样的声明也重新塑造了我们对于他这个时期的表现战斗场面的绘画的理解。例如大型作品《开火!》(Whaam!, 1963):从艺术家的视角表现了一架飞机夸张地冲向画面的色彩爆炸。这件绘画作品是对于“瞬间”的图画叙事,缺乏实体感的膨胀色彩带来的袭人的体验,用克莱蒙特•格林伯格(Clement Greenberg)当时的话来说就是高级的现代主义抽象的决定性要素。他这个时期创作的作品中充满了格林伯格的思想,这种倾向在他从1965年开始创作的表现单独爆炸的绘画和雕塑中表现得最为明显。这些作品简洁明了,是格林伯格教条的僵化写照,鲁宾断定,在六十年代初的时候,这些教条是在一种俗套的审美体系(aesthetic economy)中进行包装和循环的。《笔触》系列的作品是利希滕斯坦对于这种体系最直接的认可以及他在这种体系中的位置。正像他1966年创作的《滴》(Drips)那样,这个与众不同而又鲜为人知的系列拓展出抽象的符号,正如在一台法医的桌子上声称它的空虚。《笔触》系列与利希滕斯坦在六十年代中后期的作品相适应,抓住了物化的条件,但并不是作为一个陷阱,而是可能性的场域。例如,他对于“Rowlux”(一种由精细的碗碟状的晶体组成,可以营造出波浪形纹样的塑料,令人联想到闪烁的运动和难以名状的深度)的采用让他的风景画发生了变化,用他自己的话来说,“这样的天空会让你不肯离去,就像你路过商店的时候那样”。但这种材料也提供了一种重要工具,可以在工业化和商业化的领域内与色域抽象的视觉曲度相匹配。同样,在启发了他的现代主义绘画和雕塑作品的装饰派艺术(Art Deco)中,利希滕斯坦将陈词滥调本身变成了自己的创作媒介。他抓住了装饰派艺术自身对于高级前卫艺术形式的贬低和重复,将后印象主义的图画策略矮化为装饰的俗物,以此来引起一种双重否定,将陈词滥调用同样俗套的方式进行了重新布局,并呈现出来,作为一种批判和创新之举(或者按里奥•斯坦伯格[Leo Steinberg]在1962年4月现代艺术博物馆波普艺术研讨会上敏锐地指出的那样,这是一种避免成为“像大家一样的不顺从者”的手段)。这种操作已经扩展成为展示的细节:虽然现代绘画的模块化的结构和巨大的尺幅类似于壁纸,但这个充满了天鹅绒丝带和黄铜栏杆的系列雕塑却限制、引导着它们的观者,既是一种规训的障碍,也是经过过分设计的建筑小摆设。

尽管我们几乎没有讨论1970年代,但利希滕斯坦的抽象当中所蕴含的一贯深度和复杂性应该说还是一目了然的——就像这些作品与当代实践的密切关系那样是不言自明的。我在这里讨论的所有作品都不可置疑地具有乔斯利特所说的转变性,这种“转变性”在利希滕斯坦对于历史、批评、建筑、商业和欲望的综合中彰显无遗。利希滕斯坦总是利用抽象(事实上是绘画的)明显的全然物化作为一种动力,而非终点。在利希滕斯坦艺术的深层,正如其图像中不断出现的色情元素所显示的那样,是欲望:这种欲望,很简单,可以画出来,可以将符号留在画面上,这种符号并没有被具有实际含义的网络所吞噬,而是在这个网络中积极地发挥作用。这种艺术尽管不那么流畅,但确实令人期待,它具有无限多样的色彩和偶然,就像韦德•盖顿(Wade Guyton)的喷墨符号,又像格哈德•里希特(Gerhard Richter)的宣言,尽管绘画存在各种“愚蠢”,但他依然坚持采用绘画这种手段,为的正是“说些什么,表达些什么欲求……为了失去的特质、为了一个更好的世界,为了幸福和希望。”利希滕斯坦也许并没有里希特那样的慷慨陈词,也没有盖顿的艺术那样明确的机械特征,但他却暗自对绘画的形式和结构进行持续分析,以此开辟了一块形式和结构都可以继续发挥作用的领地,其中,在鲁宾的告诫发表五十年之后,姿态符号的混乱历史依然在继续。

格雷姆•巴德的《镜厅:利希滕斯坦与1960年代的绘画》去年由MIT出版社出版。

译/ 梁舒涵