卡尔•安德烈的抽象雕塑对上世纪60年代的极少主义艺术产生了决定性的影响。然而,他的诗歌创作尽管同样先锋和多产,却很少被人提及。目前,两个即将开始的项目将从物质和概念两个层面上对安德烈复杂的创作实践进行全面考察:泰特美术馆出版社正在编纂安德烈从1957年到2000年的诗歌创作全集,由策展人盖文•德拉亨蒂(Gavin Delahunty)负责编辑;同时,明年春天Dia:Beacon还会举办艺术家回顾展。在这两个具有里程碑意义的活动开始之前,《Artforum》特意搜集了12首至今为止未曾正式出版过的安德烈诗歌,以飨读者。除此以外,德拉亨蒂还将在接下来的介绍文章中详细阐述语言在安德烈六十年艺术生涯里所扮演的重要角色,为我们理解安德烈诗歌创作中的大胆创新和叙事实验提供新的认识角度。

尽管卡尔•安德烈的作品以简洁著称——对称排列的金属或砖石雕塑——但文字艺术也是他创作中的重要组成部分。的确,安德烈是一位多产的诗人,诗歌在他的创作实践中占据着极为关键的位置。这些诗歌对文本和纹样的考察和探索被收入展览、孤本出版物,出现在各类引用里。但到目前为止,安德烈的大部分诗歌创作仍然鲜有人关注或论及。

卡尼斯顿·麦克希恩(Kynaston McShine)1966年在犹太博物馆策划的著名展览“初级结构:年轻一代的英美雕塑家”邀请了安德烈为画册提供文本内容。安德烈交上去的是一首共分四节的诗歌《Leverword》(1966),占据一页纸。整首诗完全由四个字母的名词组成,词语并列排成一排,形状类似他在该展览上同时展出的雕塑作品《Lever》(1966):从部分意义上说,以“beam”开头、“room”结束的这些单词回应了《Lever》中沿着展厅墙角一字排开的137块耐火砖,从而提供了“阅读”《Lever》的一种方式。

《Leverwords》在上述语境下的呈现充分说明了诗歌在安德烈创作实践中的重要性。但同时也导致讨论重心从这些诗歌与同时代其他文学实验的关系转向跟安德烈雕塑作品无止尽的比较。直到1973年,波士顿当代艺术馆(ICA)的展览“卡尔•安德烈:七本书”,艺术家在诗歌创作上的投入才得到了真正承认。在ICA展览的启发下,1975年,英国牛津现代艺术博物馆为安德烈的诗歌创作举办了第一次回顾展,其影响在后来纽约Paula Cooper画廊、科隆艺术协会(Kölnischer Kunstverein)以及阿姆斯特丹市立博物馆(Stedelijk Museum)于1993至1994年间举办的若干展览上都还可以看到;与此同时,安德烈的诗歌也成为德州马尔法辛那提基金会(Chinati Foundation)常设展示的一部分。近年来,欧美不少画廊和独立艺术机构都策划过出色的诗歌展,但安德烈的一千余首诗歌作品至今还未得到全面梳理和呈现。

在上述过去的展览中,关注重点往往放在安德烈诗歌结构与雕塑结构间的对应关系上。批评家很早就为这种解读定下基调,在两类作品之间找到了很多联系点,比如系列性、几何、自我指涉(尤其是对材料的自我指涉)以及对整个空间(无论是展厅还是书页)的利用等。在论及《一百首十四行诗(I flowers)》(1963)时,辛那提基金会副总监罗布•维纳(Rob Weiner)指出“单个词语的重复支配了整个页面,形成一连串场域,与安德烈的金属雕塑产生了直接联系。”最近,由阿利斯特•莱德(Alister Rider)执笔的专题著述《Carl Andre: Things in Their Elements》(2011)内容全面而富有启发性。更值得称道的是,作者在书中用两章分析安德烈的诗歌,尝试将其作为独立对象进行考察。但在一本主要讲述安德烈在雕塑领域重要贡献的书里收入他的诗歌恐怕只会加强我们之前的印象,即:如果不谈安德烈的立体作品,就没法分析他的诗歌。安德烈本人对两种实践之间的关系态度暧昧,但同时又主动把两种制作过程放到一起谈,他曾经生动地说他是“把打字机当作机器、车床或锯子用,将字母安放到页面上。”这一看似无关紧要的并置却导致在视觉艺术语境之外对安德烈诗歌进行分析和讨论变得不可能,实际上相当于抹杀了其诗性的声音。

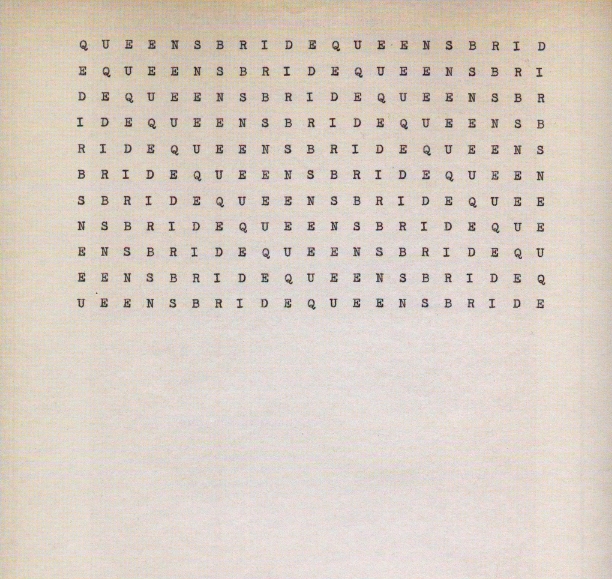

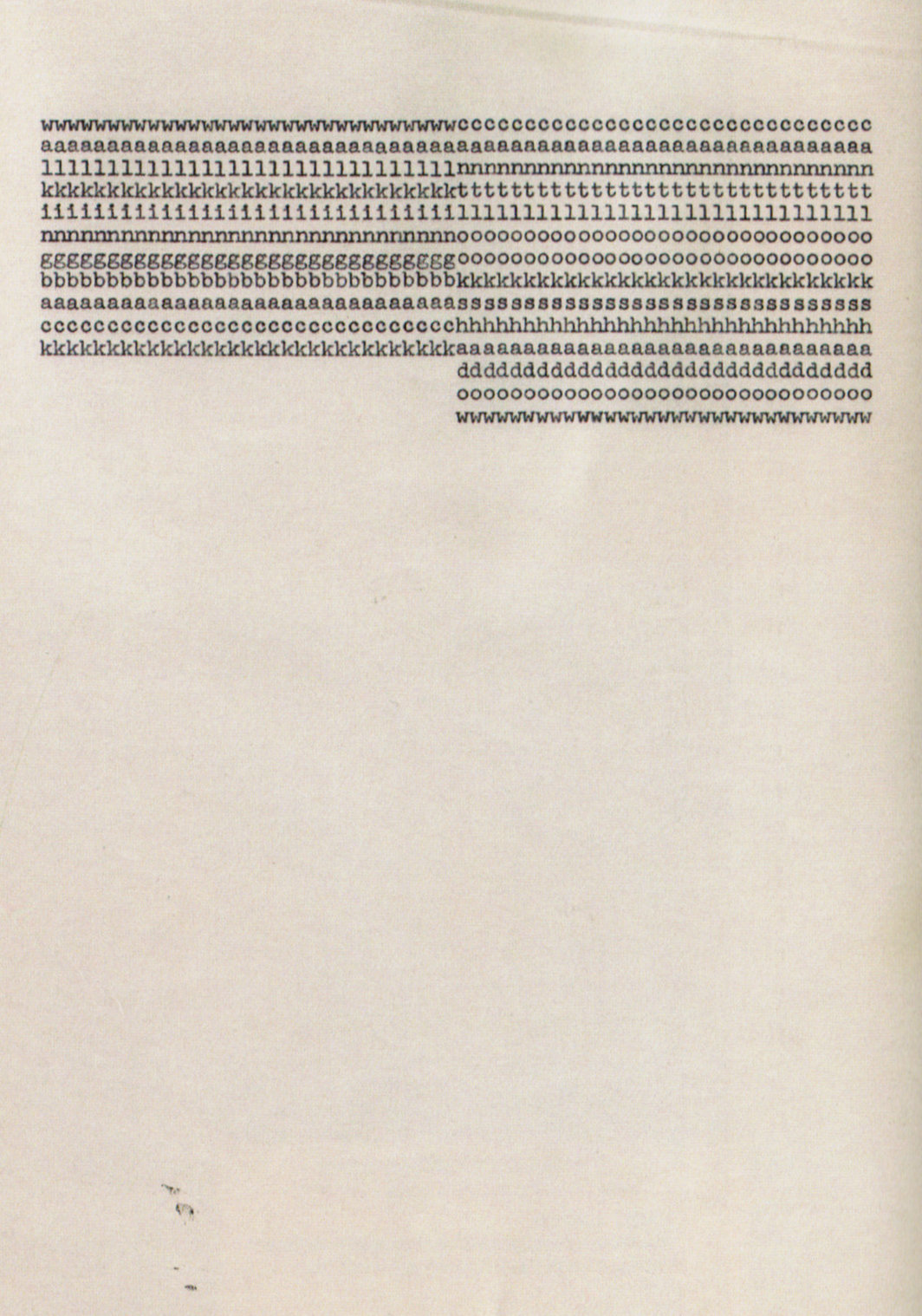

本期杂志呈现的这十二首诗均属过去从未发表过的作品,相信能给很多人带来启发。从《QUEENSBRIDEQU EENSBRID》(1958)到《TTTTTHHH- HHEEEEEHHHHHOOOOONNNN- NOOOOORRRRRAAAAABBBBB》(1972),这十二首诗歌展示了安德烈诗歌创作中尚未明了的部分,即:它们与诗歌本身的关系。

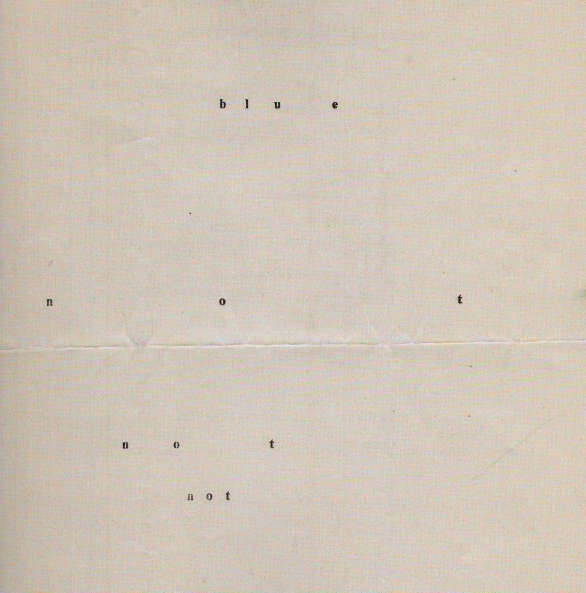

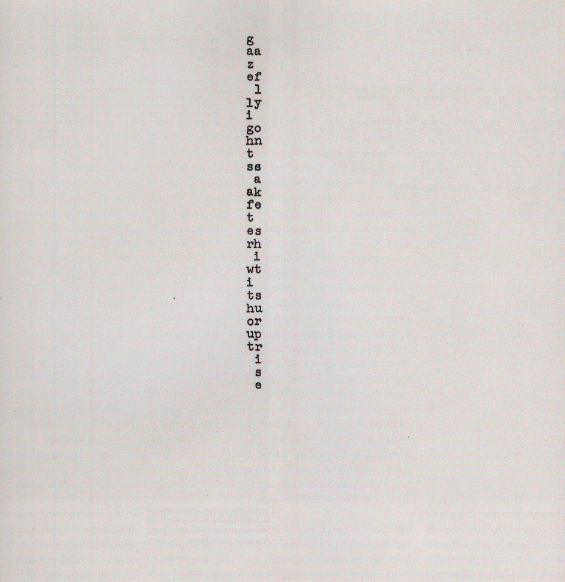

对安德烈来说,具象诗(concrete poetry)无疑是一块重要的试金石。此处收录的几首诗(包括《g》[1958]和《wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwcccccccccccccccccccccccccccc-ccc》[1962])都预示和回应了如亨利•肖邦(Henri Chopin)、伊恩•汉密尔顿•芬利(Ian Hamilton Finlay)、尤金•贡林格(Eugen Gomringer)和唐•西尔维斯特•候达尔德(Dom Sylvester Houédard)等人的作品,尤其是他们对标准化页面空间界限的运用。我们也可以从阿根廷艺术家莱昂•法拉利(León Ferrari)、巴西的Noigandres团体或已故日本诗人新国诚一(Niikuni Seiichi) 等非西方创作者那里找到若干视觉和观念上的交集:他们所投入创作的诗歌都是一种形式之间的交流,而非传统意义上对语境和叙述的传达。然而,安德烈的诗歌不像具象诗那样多用不同种类的字体和字体大小。如果不是手写,艺术家的诗歌文本通常都用Royal或Olympia字体的打字机完成,在字体风格上保持严格的统一。除此以外,这些诗歌还常常跟复杂的历史、政治和个人叙事交融在一起,与极少主义克制的距离感迥然相异。换句话说,它们并不是——或并不仅仅是——遵循马拉美模式的抽象视觉诗。安德烈的诗歌处于一个迷人的中间位置,一边是既定的诗歌类别,另一边是现有的雕塑形式;因此,它们的地位始终不确定。

此处的作品集让我们看到了安德烈实践中诗歌形式令人惊叹的多样性,从相对直接的五行诗《1859》(1963)到更为实验的后线性诗《CITY OSTRICHES FOREHEAD》(1972)和《b l u e》(1959),后两者把字母和词语散播于页面以凸显纹样,对标准排版格式提出质疑。在这些作品的暧昧位置中,最富生产性的张力来自它们与语言符号学之间的关系,而这一紧张关系又把我们的注意力吸引到诗歌的声音上——此处,尽管句法被解构,但我们发现其中情感的维度却出奇地广泛,从热烈到慷慨,再到悲伤。《VISAS》(1960)的单词表让人读到幽默;受集锦诗(cento)启发的词语拼贴《D I R G E O N M O N T E Z U M A S L O W L Y》(1964)让人读到悲剧;而史诗般的《基督胜利进入耶路撒冷》(TRIUMPHAL ENTRY OF CHRIST INTO JERUSALEM,1964)则探讨了宗教性。如果仔细分析最后这首诗,你就会发现它其实是对圣经场景的一次全面描述。词语在这一富有韵律的咒文中凝滞、回响,固执地要人听到声音言说的响亮程度。这些作品紧紧连接着贯穿整个二十世纪并持续至今的诗歌遗产,令人想到格特鲁德•斯泰因(Gertrude Stein)、埃兹拉•庞德(Ezra Pound)、查尔斯•奥尔森(Charles Olson)、苏珊•豪(Susan Howe)等一系列诗人。安德烈的作品既是这份遗产的现实化身,也是对这份遗产的抵抗,最终我们看到的是属于他自身创作的诗歌艺术。

盖文•德拉亨蒂(GAVIN DELAHUNTY)是利物浦泰特美术馆展览/展示部负责人。

译/ 杜可柯