“不要跑!” 现代艺术博物馆的公关大声喊道。“雨屋”(2012)里,一个走进雨幕的女孩儿突然跑起来,立刻被淋了个浑身湿透。和她相比,其他参观者在这场“惊心编排的瓢泼大雨”(博物馆介绍材料所言)中显得更加自在。他们玩耍似地在互动环境里漫步,惊叹密密麻麻的雨脚如何神奇地停在了自己近旁,仿佛自己有止住雨滴的力量。但在这么一个广受欢迎且明显非现实的环境里,那个突然跑起来(无论有意无意)的女孩儿到底是在对什么做出反应?也许,她只是想起自己可能会不小心被雨淋到,一时间慌了神?或者在这个从声音效果上说跟纽约任何一场大暴雨毫无二致的房间里,一滴本不该落在她身上的雨水落在了她身上,出于本能她开始逃跑以寻找避雨的地方?然而,回头看来,水是这件大制作作品里最不具威胁性的元素。女孩儿焦虑的真实原因可能是她知道自己正处于严密的监控之下,一举一动都被追踪记录并反馈给幕后的仪器设备。又或许她想亲自检验《雨屋》“为观众提供控制雨的体验”这一观念框架,而具体做法就是反其道而行之,让大雨浇到自己身上。因为通过让整个系统失灵短路,观众反倒能在这个令人不安的环境中获得更多控制权——哪怕只是暂时的。

《雨屋》制作方是来自伦敦的设计团体Random International。汉内斯·科赫(Hannes Koch)、佛罗莱恩·奥特克拉斯(Florian Ortkrass)和斯图尔特·伍德(Stuart Wood)三人于2005年共同创建了该团体。《雨屋》2012年在伦敦巴比肯艺术中心首次展出,今年夏天来到MoMA,场地是美术馆主体建筑旁边空地上的一个巨大的黑色帐篷。为了控制人流,主办方用金属栏杆在帐篷外临时围出一条弯弯曲曲的通道。等待入场的观众排成长队且一脸兴奋,更让人觉得宛如置身于主题公园或游乐场人气项目入口。这一联想并非偶然。《雨屋》是MoMA PS1“Expo 1: New York”的组成部分之一。主办方对该博览会的定位是“作为机构的庆典”,同时“专门关注生态问题的当代艺术博物馆”也是其整体设想的一部分。

将展览主题诉诸于博览会的观赏逻辑或环境问题的紧迫性,这样的做法并不少见,也不新鲜。但通过把两者放到一起,美术馆更改了机构参数。由此形成的症候性布局使《雨屋》呈现出一种奇特的样态,从中我们可以看到利用后工业技术创造互动式环境这一艺术与建筑领域几十年以来的梦想究竟包含着哪些互相交织的利害关系。长期以来,此类环境都最能体现上述技术进入实际操作层面时涉及的内在矛盾:一方面,它能为参与式体验带来具有解放性的新形式;另一方面它又将用户局限在一个复杂程度与日俱增的控制体系内部。如今,面对日益迫近的环境危机以及无处不在的数据挖掘和监控,《雨屋》揭示了我们这个时代与上世纪60年代末、70年代初(当时,媒体技术和环境系统的融合刚刚开始成为全球连接的通用修辞)之间的联系与区别。

去年10月的飓风桑迪使纽约蒙受了巨大损失。被明确安排在灾后举办的“Expo1”主要展示与环境压力、气候变化导致的灾害以及政治经济不稳定局面相关的作品,同时传达对未来更美好世界的希望。用新闻稿的原话说,这种希望产生于“技术创新”和“建筑行动”。MoMA PS1馆内部分的展览主题定为“黑色乐观主义”(Dark Optimism),准确地反映了上述暧昧的基调。“黑色乐观主义”原是编辑策划团体Triple Canopy提出的概念。该团体也组织了一系列活动和演讲参加此次展览。“我们很清楚世界将会终结。但我们仍在继续,”他们解释道。“我们在当下的行动暗示着对未来的一种乐观主义,即便这种乐观主义充满怀疑和忧虑,甚至可以说是黑暗的。”从奥拉维尔•埃利亚松(Olafur Eliasson)重新封冻起来的冰川碎片(《浪费你的时间》[2006])到约翰・米勒(John Miller)镀金的古典式圆柱和当代文化物品(《对限制的拒绝》,2007),“黑色乐观主义”上的作品与展览主题之间的联系多种多样,有时甚至互相矛盾。但部分作品里的确贯穿着一种混乱的时间性,将科幻与考古、浪费与资源、毒性与承诺结合在了一起。

对于这样一个项目而言,Random International并不是一个能让人立刻想起来的选项。他们到目前为止的作品鲜有直接关注环境问题(如气候变化、污染、生态破坏等)的,反而跟信息工程及其主观效果联系更加紧密。该团体早期的作品主要关注在一个被监控的环境系统下观众与无机技术装置之间的移情效果。比如,《观众》(Audience,2008)由大量可以追踪目标对象并对其行动做出反应的镜子组成,通过这些梳妆镜大小、能自由转动又“好事”的镜子在观众心中激起情感反应;《苍蝇》(Fly,2011)将一只抽象的“苍蝇”(实际是一颗被若干电缆固定在半空的圆球)置入一个后极少主义风格的玻璃立方体内,按照定制的算法,这只“苍蝇”将模拟真苍蝇在人类靠近时的行动轨迹;《未来的自我》(Future Self,2012)捕捉观众身体在活动过程中的重心坐标,并根据该坐标在旁边的光雕塑中制造出活动的人物形象。在上述每件作品中,我们都会发现一个试图“了解”你的环境,一个为互动而设立的空间,但该空间同时也会抽取主体对象及其行为的相关数据。好奇心当然是桩好生意:换句话说,这些环境的工作机制正属于米歇尔・福柯在上世纪70年代提出的权力的生命政治技术。“生命政治的最后一片领地,”福柯曾说,就是“控制人类(或作为物种的人类,作为生命体的人类)与其所处环境之间的关系。”

尽管“雨屋”里的倾盆大雨与现实中的风暴体验(后者让我们对气候变化有了切身体会,而我写这篇文章时纽约几乎每天都在下雨)之间的确有着不可否定的联系,但第一眼看去,《雨屋》也并不比前文提到的作品显得更关注生态问题。不过,把它放到“Expo 1”上展示相当于从策展角度对其语境做了一次重新定义,让人看到该作品中存在另一层复杂的回应关系:兴起于四十多年前的艺术与技术的合作常常将信息以及媒体技术跟生态,单个环境跟多个环境结合在一起。批评家杰克・伯纳姆(Jack Burnham)在1968年发表于《艺术论坛》杂志上的重要文章《系统美学》中曾指出,此类实践——无论其关注点是“维护地球的生物宜居性”还是“人与机器之间越来越紧密的共生关系”——的一大特点就是其重心不再放在“物质实体”上,而更多转向“人与人、人与环境组成要素之间的(非物质)关系”。在“Expo 1”的语境下,《雨屋》让我们回到了上述连接点。这件作品不仅呈现了“自然”现象(无论是雨,还是人)和信息在当代的滑动边界,同时还提出一个问题,即:它能在多大程度上让新生的权力形式变得可见,尤其是那些与国家和公司数据追踪体制相关的形式。

《雨屋》的参观者所踏入的当然不是单纯的雨阵,而是一片数据场域,由看不见的电路操控处理(观众的身体运动就是输入源),其视觉和声音表现或输出则是一个用雨滴交织出来的三维时空矩阵。观众在“雨屋”里碰到的,是物质化或实体化为水滴的信息流。《雨屋》提醒我们,即便长期以来控制系统就以“自然”系统为模本,即便我们用此类科学范式来模拟复杂性--无论环境领域,还是社会、经济或技术领域——这也并不意味着所有系统实际都按同一种方式运作,这种看法完全是我们自己的主观臆断。的确,该项目所探讨的不光是人类控制自然的欲望,更反映了我们对自然的理解和占有如何依赖于科学技术,以及我们的存在条件本身如何始终浸泡在一种媒体技术环境你内部,而《雨屋》只是它的症候表现之一。面对人与其所处环境关系发生变化所带来的物质和主观影响,伯纳姆呼吁某种艺术启蒙主义,而福柯则认为需要提出一种反训导(counterconduct)或异见形式。但诞生于后工业时代的《雨屋》对这种变化的反应表现出了一种明显不同于前两者的感知力。毋庸置疑,这种感知力与数据日益扩大的覆盖面和流畅度息息相关。

我们应该如何阐释《雨屋》,或至少说我们应该如何理解它呢?有些组成元素直截了当。观众进入帐篷后,穿过栏杆,就到了一个5000平方英尺的空间内部,空间中央是雨幕的所在,水流以每分钟260加仑的速度从天花板倾泻到地板上。周围墙面包着黑色无反光布料,地面则用金属网格铺成,水滴落在上面溅起很大的水花,而水也都是透过网格排走的。房间另一头安装了一台明亮的聚光灯,在灯光照耀下,戏剧效果变得更加明显。“雨滴”的降落方式经过了精密计算,只要下方有参观者通过就会立刻停住。喷雨的是天花板上的灰色塑料六角形格子阵,在观众头顶形成另一片网格结构。3-D摄像头是观众看不见的。据科赫介绍,这些摄像头一直监控着整个装置,不断搜寻入场观众的足迹。雨水(或雨水的缺失)就像《观众》里那些拟人化的镜子,对参观者的行动进行着实时追踪;同样,参观者身体的轮廓浮现在密集的雨幕中,又让人联想到《未来的自我》里在感应下被点亮的身体-鬼魂。然而,此处观众的身体被结结实实地嵌入其数据化阴影中,无止尽地困在了一个封闭空间里。

和这些早期作品一样,无论从技术意义上说,还是从社会-科学意义上讲,《雨屋》装置都是一个经典的黑匣子:我们知道输入和输出的是什么,但对其内部处理机制却不清楚。伍德解释道,“作品构想的本义是探讨不同环境下人的状态及其行为。”但哪怕提高运作机制的透明度,《雨屋》也不一定会变得更加大胆激进。即使将定制的软件公开,把摄像头安装在显眼的地方,让各种电线和基础设施暴露在外,再在墙面文字上点明行为监控的事实,对该项目的大部分工作机制我们还是知之甚少;其运作所依靠的机构、社会经济和政治体系——观众始终被镌刻其中的体系——并不会因此而变得更加清晰。要实现真正的透明,阐释必不可少——不仅包括智力上的阐释,还包括引入美术馆预料之外的其他类型的“行为表演”,引入那些自反性地向新型社会空间敞开并能敦促观众对自身反应方式做出决定的互动过程。几乎没有任何迹象表明Random International编排这样的遭遇是为了揭示上述系统的内部结构,或是为了对其进行质疑,促进主体思考。我们距离机构批判还很远。

但正因如此,《雨屋》的故障才如此引人注目。尽管大部分参观者的描述都说你走进雨里也不会被淋湿;但还有很多人(包括我自己)发现《雨屋》偶然也会发生轻微的故障,并不能百分之百保证“雨不沾身”。即便你没有跑,系统有时也会因为跟不上你的行动而导致雨点落在你身上;计划以外的事情时有发生,也许是你行为的结果,也许不是。整个系统表现出了某种程度的噪音或混乱,这一意想之外的效果并非制作团队的本意,但实际上却创造了观众与该作品的象征性遭遇。

其实,MoMA网站已经就系统的局限性提出过警告,说明了哪些东西是探测器无法捕捉到的:“为了使技术设备最大程度地发挥作用,参观者应避免穿戴黑色或反光布料制成的衣物,此外雨衣材料的衣服和细跟高跟鞋也应尽量避免。”这一警告以一种诡异的方式重申了整个装置的行为规范,暗含的讯息简直让人拍手叫绝:求求各位,恋物癖女王不得入内,虐待狂女神不得入内!这是在恳求我们衣着整齐呢。迈克尔・哈特(Michael Hardt)和安东尼奥・内格里(Antonio Negri)说过,“既然安保装置运作的前提常常是让人变得可见,那么你就必须通过拒绝自身的可视化来逃脱控制。变得不可见也是一种逃离。”无论上述故障是否是在有意识地对出神入化的媒体技术或环境管理提出质疑,这些滴落在不该滴落之处的雨点提醒观众意识到他们始终被困在一个充满不安全因素和风险的环境内无处可逃。通过揭示我们的行动仍然会产生效果这一事实,此类故障也在敦促我们对自己的行动做出决断。

《雨屋》在MoMA展出期间发生的两起事件使该作品与安全和风险机制之间的联系显得更加突出:一是美国国家安全局的电子监听和数据收集计划“棱镜”被曝光;二是纽约市市长迈克尔・布隆伯格(Michael Bloomberg)宣布启动一个大规模的基础设施建设项目,以提高纽约市在环境风险和气候变化前的防灾抗灾能力。两个计划都显示出生态概念、媒体技术和数据搜集工作同时也会产生政治影响,并在全球环境和人口的规范控制体系中发挥相应作用。很多有关“棱镜”计划泄密的媒体报道强调的都是数据收集过程中“透明度”或“可见度”的缺乏会降低消费者对数字技术的信任。但互联网侵犯隐私或不够透明已经不是什么新闻,我们通过社交媒体暴露私人生活的集体欲望也不是最近才有的现象。此类技术的力量和利益来源全在于下述承诺:正如“棱镜”计划的倡议者们所承认的,为了提高身体层面的安全感,你就必须牺牲其他层面上的安全感,尤其是在个人数据流通上。为了参与,你必须承担风险--无论是否有意识,就像“雨屋”里的参观者,一边想象着自己能够控制雨水降落,一边游戏似地参与作品的数据收集和反馈系统。

不管是环境控制体系,还是保安系统,面对其中表现出来的技术发展之力量,天真的赞许和犬儒的否定都是太容易的表态。但利用这些技术进行创作的艺术实践应该如何定位自身,才能超越简单肯定或否定的二元对立逻辑?问题的关键不是艺术家是否调用了技术或科学(更不用说环境问题),而是他们这么做到底实现了什么。他们如何才能阐明或表现科学话语和环境系统在我们身上留下的刻印?

当然,这些早已不是什么新鲜问题。早在上世纪60年代,马歇尔・麦克卢汉(Marshall McLuhan)就已经提出过一个著名论断:当代环境是“不可感知”和“不可见”的;在他看来,这些环境作为约束机制“能够将其基本规则完全加诸于我们的认知生活上,而不给人留下任何对话或互动的机会。”但他同时认为,艺术(有时包括科学)能够创造出“反-环境”,可以主动仿古,也可以制造折射,其目的并不是天衣无缝地解决技术问题,而是让当代环境的力量变得可感可知,同时又不让艺术被缩减为电子程序设计的逻辑。如果通过艺术领域的“互动式环境”(responsive environments)来扰乱上述逻辑及其对人的认知训练在60年代听起来还有几分可行性,那么《雨屋》向我们提出的问题就是:今时今日,这种去自然化(denaturalization)的做法是否还可能,要产生批评效果是否还需其他力量?

为了回答上述问题,我们可以回想一下麦克卢汉论点的另一个侧面,即他对“好消息”和“坏消息”所做的区分:前者不是新闻,因为“它往往只是对情况做被动描述”;而后者则“揭示环境里的力量线。”对布隆伯格和克劳斯・比森巴赫(Klaus Biesenbach,MoMA PS1总监、MoMA特约首席策展人以及此次“Expo 1”的主要组织者之一)而言,飓风桑迪都是凸显环境(技术的也好,生态的也好)力量线的坏消息。现在我们可以开始理解为什么除了技术创新以外,“建筑动议”也被定为“Expo 1”的希望之源,以及为什么布隆伯格针对桑迪的长期应对策略从本质上讲集中于建筑和基础设施两个领域。除去美学维度不谈,建筑行业始终不变的一项职业要求是为人们提供庇护所,抵挡恶劣的环境条件:挡风遮雨,使风险最小化。此外,正是从这个先进技术、风险与实验媒体环境之间的交汇点出发,我们才能开始理解为什么“Expo 1”和《雨屋》里都似乎藏着60年代另类建筑遗产的影子。实际上,Random International在描述他们跨学科的工作网络时就直接诉诸于建筑和设计。在“Expo 1”中,《雨屋》跟大众汽车赞助的《VW穹顶2》和阿根廷建筑工作室a77组织的《群落》一道被明确归入建筑领域。《VW穹顶2》位于洛克威(Rockaways),该临时的活动场地使用了网格穹顶结构,灵感来自巴克明斯特・富勒(Buckminster Fuller)。《群落》位于MoMA PS1户外的庭院内,作为“未来居住和社群乌托邦的模版”,主要展示各种另类-居住技术。如果说《VW穹顶2》让人想起富勒对未来学、技术乐观主义和冷战恐慌症的强力混合,充分利用了文化想象资源,那么《群落》对应的就是越战时期的末日后景象,当时的另类建筑着迷于移动住宅、拉美贫民窟、生态和废品回收。后者有意识地采用“原始”的居住模式,以此为策略来检验新的生活形式。

但《雨屋》的运作机制似乎更接近于“建筑机械小组”(Arch Mac)开发的环境逻辑与媒体界面。该小组于1968年在麻省理工大学(MIT)创建,其前沿性研究在建筑与人工智能(AI)、电子化、机器人设计、系统管理、政治社会科学,甚至还有艺术机构语境之间建立起了亲密的(有时堪称亵渎的)联盟关系。1970年,该小组参加了伯纳姆在纽约犹太博物馆策划的“软件”(Software)展。该展览旨在揭示通讯技术在环境中无所不在的特性。Arch Mac为此提交的作品题为《寻找》(1969-70),这是一个由电脑控制的“互动”环境:巨大的玻璃柜中放着数百个边长两英寸的小立方体,同时还放养着一群沙鼠。这件作品的目的是要在展示人工智能的同时,模拟一个能认识你、了解你的环境——回头看来,它刚好构成了一个描述当代主体与环境控制体系之间关系的强大隐喻——其具体目标为通过监控沙鼠对立方体摆放方式所做的随机变更来解读动物的“欲望”,然后根据新获得的参数重新调整立方体的布局。也就是说,沙鼠(此处被构想为人类的微型替身)在帮助电脑学习,因此也相当于在帮助电脑对其自身居住环境进行更严密的控制。诞生于“大科学”核心部位的《寻找》不仅仅意味着实验建筑经过技术中介进入了艺术机构;它同时还是一场不折不扣的行为实验。

难怪公司和政府长期以来都对实验性环境(experimental environments)表现出了极大兴趣,在博览会或世博会上投资此类项目的个案也不少。大型博览会需要展示的不仅是一个缩微版的大千世界,还包括迷人的未来图景:先让观众窥见一角,再观察他们的主观反应,趁机测试市场反响。正如1967年蒙特利尔世博会和1970年大阪世博会所示,在娱乐或教育的名义下,文化生产——无论是艺术、电影、建筑或跨媒介环境——获得了大量资金支持和先进的科学技术资源,同时聚集起大批测试观众,为赞助商赢得了极高的曝光度。因此,这种项目一不小心就会为他人做了嫁衣裳,等于帮艾森豪威尔总统在1961年退职演说中提到的“军事-工业复合体”完成了前期研发工作。

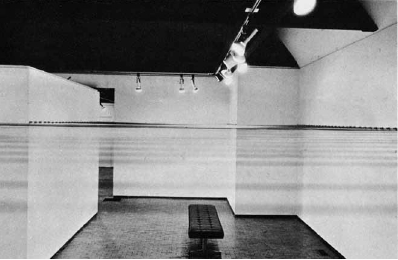

然而,和现在一样,当时利用信息技术的艺术实践中也包含一些更加异端的创作轨迹。这些创作者尝试着重新定位或塑造科技和环境的力量,超越同时代的权力媒介,赋予它们以不同的功用。(同时期建筑领域的一些“反环境”作品,如磯崎新1968年的《电子迷宫》或Ant Farm约1971年的《卡车停泊服务站网络》,追求的也是这个目标。)的确,最强有力地更改了《寻找》中无处不在的工具化反馈循环、系统与监控的作品其实出现在“软件”展诞生前几年。汉斯・哈克(Hans Haacke)的《用户控制的光电坐标系统》(Photo-Electric Viewer-Controlled Coordinate System)和莱斯・莱文(Les Levine)的《电击》(Electric Shock)(两件作品都完成于1968年,伯纳姆的文章《系统美学》把两件作品的照片放在了一起)都对媒体-技术环境进行了反思和干扰。哈克搭建了一个布满感应器的房间,观众在房间内的移动会引起灯光相应地明灭;而莱文则更进一步,甚至将观众暴露于轻微的电击下。如果就像批评家Luke Skrebowski所言,“在《光电坐标系统》中,严格的感应网络和裸露灯泡刺眼的光芒构成了一种明确的警告,提醒观众小心随着技术发展而日渐成熟的监控体系,而并非是犯了技术狂热症的艺术家在对实验室游戏和观众参与大唱赞歌”的话,那么莱文的《电击》就干脆让这种参与所涉及的风险实体化了。两个项目都预示着技术体系与体制结构之间的融合。而且和《雨屋》一样,它们都是哈克早期一些以系统为基础的作品的逻辑延伸。这些早期项目往往将大气条件作为自身内在的组成元素——比如1962年的《雨塔》、1963年的《雨盒》、1963-65年的《凝结体》,1968年的《风中之水》或人造气候的作品——而后来的这些作品不仅把环境系统变得可见,更使其与艺术体制之间形成结构上的对应关系。

哈克和莱文让我们看到人类与环境之间的关系从来就不是自然的;它们始终是历史的,机构的和政治的。关键在于是什么在介入这些关系中进行调解转换——艺术、建筑、技术、商业、管理、行为科学——以及其目的为何。就《雨屋》而言,主办方宣称它能使参观者“感受到大自然的力量”(比森巴赫的原话),而我们进去后却发现一团错综复杂的迷雾,里面充满各种有关信息工程学和气候变化的“坏消息”。但如今要让环境的“力量线”现出真身比麦克卢汉原来设想的要困难得多:通讯技术不仅体积越来越小,嵌入日常环境的程度越来越深,而且无处不在,速度极高,又深谙我们的脾性,所以已经变得高度自然化。《雨屋》的根本问题就在于策展层面的语境是否能防止其技术-科学中介作用自然化。

在“Expo 1”最近一次导览上,比森巴赫称《雨屋》“为观众提供控制雨的错觉”,用“错觉”取代了原先说法里的“体验”一词。的确,参观者对雨的控制——或者在这个系统内对任何能动性的保有——都始终只能是错觉。然而,《雨屋》的高人气证明它充分反映并利用了当代人对看似直接的“参与”和戏剧化曝光度的渴望。因此,《雨屋》也在它引起的反响中演变为一则强大的寓言,充分显示了人文主义下主体的独立性(及其认知模式)已被吸收到更广泛的通讯网络中--即到装置(apparatus)中。也许一切都得看我们如何反应:是开心地玩儿一把,是从中学到点儿什么东西,还是试着逃脱或让系统失灵?我一直忍不住想象,某一天,一名身穿黑色反光衣服、脚踩细跟高跟鞋的观众走进展场。是她提醒我们,借用福柯的说法“不是生命被完全吸收到控制并管理它的技术里;生命总是在不断逃离这些技术。”MoMA的公关人员警告观众不要乱跑也许是对的,因为我们不可能轻易逃脱这个我们在方方面面都从属的体制。技术不断为我们提供自由游戏和掌控的错觉,要成功逃离,需要我们从一个更富策略性的角度去理解类系统及其局限、故障以及可能的开口(哪怕只是暂时的)。

费莉希蒂・斯科特(Felicity Scott)在哥伦比亚大学讲授建筑史与建筑理论。

译/ 杜可柯