一

在一个不确定性给人带来的压迫感从未如此强烈的世界里,何不从一本偶然在街头发现的书开始说起?初秋的一天,天气燥热与炎夏无异,我在路边看到一本西奥多·阿多诺(Theodor Adorno)的《小伦理学》(Minima Moralia)。当天晚上,我开始翻阅这本书,结果发现它跟我预想的完全不一样。书里没有长篇累牍的理论构想,只有大量短小精悍的评论文字,每篇篇幅不超过几页纸,它们尖锐,愤怒,费解,纵容,自我抵消,在世界史层面的严峻声明和拉里·大卫(Larry David)式的俏皮话之间来回切换,放到今天感觉个个都能变热搜金句,且去掉了任何上下文,不知情的读者绝无可能理解控诉的内容。总而言之,这本书的书写模式像极了我们熟悉的twitter。

当然,书中不乏阿多诺的真知灼见。他的招牌论点:启蒙的理性体制里埋藏着毁灭其自身的种子;商品化的逻辑毒害社会关系;我们都完蛋了。这本书金句频出,有的优雅洗练,有的荒诞可笑。一边是令“法兰克林学派”(Franklin School)(借用右翼喉舌马克·莱文[Mark Levin]在说到“法兰克福学派”时嘴瓢的误用)成为共和党思想警察眼中钉的批判言论:“实用的生活秩序虽说是为了造福人类,但在逐利的经济体系里起到的却是损害人性的作用。”另一边是王尔德式的格言体:“关于早熟者和晚熟者的讨论都只是表面上看起来有道理,其中总少不了针对前者的死亡愿望。”中间则是不少“文化批判”(Kulturkritik)不经意造成的喜剧效果:根据题为“礼品是不能换的”的第21节内容,赠送礼物的传统正日渐衰落;而根据第75节(题为“冰冷的招待”)的教训,如今酒店服务也是每况愈下。

阿诺多对酒店没什么好感也许情有可原。“这本书的绝大部分内容都是在战争期间写的,”他在献辞中写道——战争就是第二次世界大战。希特勒1933年上台;身为德国犹太人的阿多诺1934年离开德国逃往英国,最后到达美国。《小伦理学》完成于1944到1948年间,当时他住在南加州,那里聚集了不少他的同胞,包括贝托尔特·布莱希特(Bertolt Brecht)和托马斯·曼(Thomas Mann)。当时的阿多诺说得轻点儿是身心俱疲,他努力地想要找到些许线索,以理解一个不可理喻的时刻。在《小伦理学》中,这种状态化作极度的痛苦,一种看似不治的消化不良,一种阿多诺自身并非没有觉察的视野的弯曲。在题为“孩子和洗澡水”的一节里,他指出,透过“文化乃是意识形态”(我认为他自己就是这一观念的代表)这一观念滤镜看待世界容易导致各种偏差。“既能抚慰人心,又有催眠作用,”他写道,文化“的功能就是让糟糕的‘经济决定一切’的关系得以维系……但如果完全按照(‘文化是谎言’)这一原则行事,就等于在破除虚假的同时,也消灭了真理。”

在阿多诺看来,理性主义不可避免地会导致非理性。对于这一点,我们今天不仅认识到,更是亲身感受到了。我们和他有同样的恐惧。在这种情况下,“高级文化”可能显得无足轻重。以下纯属道听途说——谁会真的去调查这种事儿?——但如今人们好像对在画廊里看到的东西不会产生多大兴奋感了。看来现在的情况是,按照商品的逻辑,艺术的消费者,和其他领域的消费者一样,渴望有新东西出现,为他们提供释放和消遣。

二

在新美术馆三年展上,潘涛阮(Thao Nguyen Phan)2019年的录像《成为冲积层》(Becoming Alluvium)里有这么一句严厉又不失可爱的台词:“不是那些每天被生产、售卖、购买的东西,而是那些每天被扔掉、为新事物腾出地方的东西。所以你开始怀疑这座城市真正的激情并不在于享受各种不同的新事物,而在于排泄,在于废弃。”此处的文字改编自伊塔洛·卡尔维诺(Italo Calvino)的《看不见的城市》;潘涛阮的录像围绕湄公河展开了范围广泛的探索,从高棉神话到2018年老挝水坝决堤事件,现在、过去和梦境的时间在其中合并为一。紧跟着卡尔维诺这段文字出现的,是扔满垃圾的海岸。

从表面上看,此次三年展的标题“软水硬石”(Soft Water Hard Stone)似乎暗示着某种乐观主义态度:微小的动作聚沙成塔,坚持得到回报,不可战胜的大家伙被更弱小的力量打败。你懂的,就像《星球大战》那样。但展览本身却没有让人感到任何鼓舞。其最主要的意象就是废墟。一出电梯首先映入眼帘的是卡里·罗伯特·厄文(Kahlil Robert Irving)十件一套的陶瓷作品,它们看上去有点像考古现场采集的岩心标本,咖啡杯、桁架或墙板的一部分、外卖饭盒等物件融为一体,表面只经过粗糙的打磨。放在展台上,它们令人联想到出土的古典雕塑那种废止的状态;上面带有各种当下的或前不久的符号印记,比如莎拉·赫卡比·桑德斯(Sarah Huckabee Sanders,译注:2017-2019年特朗普政府白宫新闻发言人)的照片。在其附近,策展人玛格特·诺顿(Margot Norton)和贾米拉·詹姆斯(Jamillah James)(以及策展研究员简妮特·比绍普[Jeanette Bisschops]和伯纳多·莫斯奎拉[Bernardo Mosqueira])放上了安·格林·凯利(Ann Greene Kelly)的雕塑《无题(柱)》(Untitled (Column),2021)。虽然不是什么奥林匹亚宙斯神庙的柱子,而且与其说是柱子,这件雕塑看上去更像一根管子,但它仍然间接指向了其古典时代的前身,无论上面的白色金属网多么锈迹斑斑,长方形的灰色金属表面多么凹凸不平且千疮百孔。雕塑底部一半被切开,露出一双女性的腿。这些作品背后的展墙上挂着布莱尔·萨克森-希尔(Blair Saxon-Hill)用废弃物制作的面具和人像式的平面造型物——一个塑料柠檬榨汁器作眼睛,一个橡皮刮水擦作颧骨,如此等等。所以,展览显现出一种愿望,想把我们传送到一个别的地方,也许去往前未来(future anterior),也许绕道旁侧,这个地方有些梦幻,又有些破败。

“软水硬石”有时候会让人想起莫莉·内斯比特(Molly Nesbit)、小汉斯(Hans Ulrich Obrist)和里克力·提拉瓦尼(Rirkrit Tiravanija)在2003年威尼斯双年展上策划“乌托邦站”时用临时建筑体作为艺术展示结构的做法。诺顿和詹姆斯聪明地利用若干作品组成临时的墙壁,以应对新美术馆难用得出了名的展厅空间——这几乎构成了某种机构批判。在其中一间大展厅里,纳蒂亚·巴雷里克(Nadia Belerique)的《收藏品》(HOLDINGS, 2020–)将几十个白色塑料运输桶侧放着堆叠在一起,形成某种雕塑般的存在。在另一间内,劳瑞·康(Laurie Kang)由大幅棕色粘性胶片和金属挂架组成的作品《运输线》(Great Shuttle, 2020–21)将空间一分为二。这个庞然大物看上去既不是在前行,也没有被废弃,而是抛锚停在了原地。

在《运输线》旁边的角落里,放着本次展览最强有力的组合之一。哈利·古尔德·哈维四世(Harry Gould Harvey IV)的作品以两扇取自一座废弃教堂、看上去被烧黑的门为中心,门前方放着一对如同祭坛般的展示物,其中一个覆盖了一层厚厚的红蜡油。这里面的形而上意味可能会让阿多诺紧张(《小伦理学》里最长的一节题目是“反神秘学的论点”),但哈维暗示我们不应把神秘主义太当真。两侧两幅画架大小、如同图表般的绘画戏仿了将艺术博物馆奉为世俗教堂的高度现代主义理念:每幅画都描绘了一个上方是教堂形式,下方是白立方结构的空间,在空荡荡的白立方展厅里,稀疏摆放着若干纤弱细长的艺术品,以及画成媚俗的小天使形象的博物馆参观者。刻画的方式很好笑,但因为哈维狡黠地影射了阶级斗争,又让人感到一种辛辣的讽刺。其中一幅画题目是《在克鲁泡特金思想形式模型之后向年轻人发出的呼吁》(An Appeal to the Young After Kropotkin Maquette for a Thought Form, 2021);另一幅则指涉了《启示录》,叫做《末日的圣米迦勒杀死本能之蛇》(St. Michael of the Apocalypse Slaying the Instinctual Serpent)。制作画框的木料是从罗德岛新港(过去“强盗贵族”们的度假胜地)荒废的公馆里捡来的,而制作祭坛用的金属废料则来源于全食超市(Whole Foods)。融化蜡烛的热量来自超市工作场所的加热器,而加热器也被用作祭坛的支撑物。当然,上述物质主义并不能驱散神秘主义的意味。也许,少许左派神秘主义对于对抗迷因魔法(meme magick)是有必要的。

哈维作品附近的一面墙完全被艾瑞斯·图里亚特(Iris Touliato)的装置《无题(还是在乎你)》(Untitled [Still Not Over You], 2021)占据。从艺术家家乡雅典停业的办公室和店面收集来的荧光灯灯管在墙上拼出两个巨大的正方形,每个边长都在三米左右。观众能看到的,就只有空白、暗淡的墙面,以及脏兮兮的、被烧坏的灯管,灯管尾部隐隐能看到一点点可怜的桃色灯光。雅典从未真正从2007-2008年那场经济危机中复原,实际的复苏始终还是被毒性的房地产交易和疯涨的房租所主导,而同样的问题也深刻困扰着纽约以及其他所有大都市(其实小城市也一样)。在《小伦理学》最后,阿多诺采取了一种半宗教式的口吻,令人联想到他的朋友瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin):“我们的观看方式必须要能使世界脱离原位,变得陌生,令其显露其真实面貌,包括它的裂缝和裂痕,就像有一天它会在弥赛亚之光中显现出的那样贫困和扭曲。”图里亚特作品里的光不是弥撒亚式的,它们微弱、不稳定,如同消失的工作的鬼魂。题目令人有些意外的亲密感似乎并不针对某个人,而是针对一座城。

三

在《小伦理学》的第150节,临近书的结尾,阿多诺讨论了“新”的概念;他将焦点对准了感觉(sensation)。他从新潮崇拜和商品谈到上瘾、施虐狂、受虐狂,然后开始讨论写作这本书期间从未离开过他脑海的那个话题——法西斯主义。阿多诺将其视为资本主义绝对竞争心态的终极表现。在书中另外的章节,他写道:“所有恐怖的统治者都有一种呆滞、带有审查意味、让人昏昏欲睡、毫无神采的目光,其模式同样存在于面试经理评判的眼神里,他先让面试对象坐下,然后盯着对方的脸仿佛要把对方看个精光,并将其毫不留情地分解为好的、可以使用的部分……发展到最后阶段就是体检,检查结果决定了哪些人可以工作,哪些人需要被清算。”他把新的东西,能给人带来感官刺激的东西比作一种毒品,能够让人暂且忘记异化和社会状况的恐怖:“以集体形式存在的新……实际是一种从外部生活提炼出来的、富有刺激性和麻醉性的药物。”而对于新奇这一概念非常关键的一点是,无论是什么药物都可以奏效:“与其刺激价值相比,震惊的内容其实已经无关紧要了。”在这种环境下,某类特别致命的政治变成了一种兴奋剂:“法西斯主义是对感官的绝对轰炸:在第一轮犹太人屠杀期间发表的一份声明中,戈培尔曾经夸口过,至少国家社会主义者不会让人觉得无聊。”

当然,“新”是商品不变的逻辑。阿多诺在谴责“对新的崇拜”时写道:“机器制造的产品永不变化的质地,以及将物品与对其的认识一起卷入并同化的社会化网格,将我们碰到的所有事物都转化为既存事物。”难怪你会觉得无聊;在新的表皮下藏着老一套的硬件结构。

四

与新美术馆三年展或惠特尼双年展等同类展览相比,五年一度的“大纽约”展(Greater New York)对“新”似乎总有更加迫切的需求。和其他展览不同,“大纽约”一直被看做是能够给艺术家带来首次重大突破的地方——不是滴水穿石般的积少成多,而是直接砸穿墙壁,将艺术家送上商业成功的轨道。《名利场》(Vanity Fair)派出他们的艺术记者到MoMA PS1,用一整个专栏报道了这次展览,但文章大部分内容都在讨论展览对市场的刺激。轮到新美术馆三年展的时候,这本康泰纳仕集团旗下的杂志只分配了几段文字描述现场,接在一篇长专栏末尾,而该专栏主要写的是若干艺术家在开幕酒会上抽大麻的事。

本届“大纽约”展却心系旧事;它多少有点像一封情书,献给它以之命名的这座城市,献给纽约这个持续影响着此处创作的艺术,同时哺育了一代又一代前卫实践的物理场所。这种对“旧事”的关照与“大纽约”展以及其他同类周期性大展通常对“新生代”的强调之间存在着内在张力。正如图里亚特在新美术馆的作品所示,爱一座城市(至少在一个都市环境开始让二十世纪科幻片里的城市敌托邦都看上去颇具魅力的年代)意味着爱过去。必须承认,2021年“大纽约”展——由鲁巴·卡特里布(Ruba Katrib)和赛鲁比利·摩西(Serubiri Moses)领导的策展团队与凯特·富勒(Kate Fowle)和伊内斯·卡赞斯坦(Inés Katzenstein)合作完成——很好地利用并呈现了这种张力。展览的首要关注点是过去的重要性及其在当下中的存在,言外之意也包括过去的宝贵。你喜欢纽约吗——不管这个含义模糊的地名到底意味着什么,肯定不只是关于钱——还是喜欢扔东西,就像潘涛阮《成为冲积层》里那座不知名城市的居民一样?

双人组合“山寨歌词”(Shanzhai Lyric)在大厅挂出来的各种山寨和没有品牌的T恤为整个展览奠定了基调。2020年1月,“山寨歌词”在一处临街店面创建了“坚尼街研究协会”(Canal Street Research Association),既作为他们的办公室兼工作室,也作为举办小型展览、影像放映等其他活动的场地。他们收集的T恤上通常印有一些乱七八糟的文字,这些文字大多毫无意义,偶尔透露出几分诗意;写着“白痴世界”(idiot world)的T恤挂在展场高耸的金属支撑架顶端;另一件黑色T恤上印着一只镶亮片的加菲猫,并配有一首短诗:和 / 屏幕/那圈 / 你喜欢 / 糊蝶。通过这样的场景设置,“山寨歌词”在将城市带入美术馆的同时,也承认了纽约作为全球化节点所起到的作用。楼上,史蒂芬妮·杰米森(Steffani Jemison)古怪又不失尖锐的影像里,一名默剧演员在街上反复游荡,并模仿不同路人的姿势——比如某个在公园锻炼的人。隔了几间展厅,我们再度看到杰米森的作品,这次是三台滚石器,它们不停地将街头捡来的垃圾打磨成表面光滑的小物件。打磨完成的物件铺开放在一个矮小的平台上,让人感到一种熙熙攘攘的喧嚣,每时每刻都有废物变成宝贝。这件作品为位于三楼展厅,也是本次展览的压轴之作——Yuji Agematsu沿墙排开的微型雕塑群——做出了铺垫。Agematsu用各种垃圾碎片做成小小的雕塑,再将其放入烟盒外面那层玻璃纸包装袋里保存。一团被揉皱的吸管外包装纸,一片秋日落叶,线头,金属网:这些作品有时候看上去像抽象的风景,有时候如同人物形象;所有这一切都显示出一种无与伦比的精致,一种盯着人行道路面时仿佛取之不尽用之不竭的创造能力。

此次展览里还有很多年纪更大的、没有受到足够承认的艺术家参展。柯蒂斯·库菲(Curtis Cuffie)就是其中之一,这位于2002年去世(享年四十七)的艺术家同样通过印记捕捉并记录了城市的生活。善于运用街边材料组装制造艺术作品(并在很长一段时间里流落街头)的库菲此次有六件雕塑参展,六件作品都不是特别具象,制作材料包括碎布(毯子、衣服),以及其他被人扔掉的东西,比如一个玩具房子、一枝假玫瑰花、一幅可能是威尼斯的风景画等等。策展团队在此处用了一个随着观众看展的深入会感到越来越熟悉的手法,即:平行展出一系列纪实性的照片。路易斯·弗兰格拉(Luis Frangella)的作品亦是如此处理。在纽约西区码头的全盛期,弗兰格拉跟彼得·胡亚(Peter Hujar)、大卫·沃伊纳洛维茨(David Wojnarowicz)厮混的同时,创作了一系列大胆的户外绘画。在展览的其他各处,来自1960、70、80年代的一系列街头摄影作品点缀其间。贝蒂娜·格罗斯曼(Bettina Grossman)、哈伦姆·马里斯坦尼(Hiram Maristany)、玛丽莲·南斯(Marilyn Nance)、罗宾·格劳巴德(Robin Graubard):上述每位艺术家都贡献了一批图像记录,坚持要让我们记住事物曾经的样子,也间接要求跟当下的对比。

与所有此类冷峻历史相对应的,是向幻想的个人世界的撤退。(阿多诺也许甚至可以称其为一种辩证法。)我们看到来自胡利奥·加兰(Julio Galán)、E’Wao Kagoshima、艾哈迈德·穆尔西(Ahmed Morsi)、尼古拉斯·穆法瑞格(Nicolas Moufarrege)等艺术家的心象风景。而全场最怪的怪咖毫无疑问当属比尔·海登(Bill Hayden),在他用百货商场常见的俗气画框包装的小画里,如同沼泽般昏暗的背景中浮现出几片大麻叶子,其中一片长了一张人脸,从表情判断,明显已经抽嗨了,作品题目就叫《叶子》(WEED, 2021)。看着很像某种弱智的迷因艺术或是一个笑话是不是?但画里的用墨非常精细,而且这株植物散发出一种诡异的亲和力,你看它孤零零地坐在黑暗里,消耗自身,努力活下去。距离海登不远处是本次展览另一位引人注目的“奇葩”艺术家——宝琳娜·皮维(Paulina Peavy)。这位堪称艾格尼丝·佩尔顿(Agnes Pelton)接班人的艺术家从加州搬到纽约,只为画出她梦中的景象。皮维将她的绘画视为某种沟通渠道,使自己能与一个名叫拉卡莫(Lacamo)的地外生命互相交流,不过这件事听起来似乎不用搬到纽约的大都会区也能完成。皮维想搬来纽约的愿望——或者说需求,因为她似乎是受到自己作品在纽约获得的商业成功鼓舞而决定搬家的——与她希望逃离的冲动彼此制衡,互相抵消。

由于此次“大纽约”展如此强调城市,其中一件连接美术馆与其都市语境的作品就显得格外有力。在三楼展厅的一段长走廊里,黛安·塞维林·阮(Diane Severin Nguyen)展出了一系列神秘的、完全无机的抽象摄影作品。而在这些照片对面墙上,我一开始以为是装了七根色彩斑斓的蓝灯丝。它们的宽度似乎会随着你的靠近而不断变化。事实上,艺术家在这面挡住美术馆窗户的假墙上开了七道细缝,透过缝隙只能看到极为狭窄的外部风景。这样的光学效果詹姆斯·特瑞尔(James Turrell)看到应该会表示赞许吧,他在PS1常设展出的观看天空的房间《遇见》(Meeting, 1980–86/2010)就在走廊尽头。作品让人感到庄严,但也令人伤感,机构的历史被纳入其中,因为长岛市在过去十年发生的变化非常明显。无数豪华公寓楼拔地而起,从四面包围了曾经代表大胆和激进,如今依然保持生动的PS1。这件作品为所有的错误赋予了物质的形状。一度敞开的可能性收缩到只有锯片大小。但只要到了适当的时刻,光线仍然可以创造奇迹。

五

新美术馆三年展和“大纽约”展并没有太多共同之处——至少不够测定出一种确切的时代精神。不过,两者的确有一个共同的关注点,那就是阿多诺所说的“社会化网格”,也即:社会建筑架构。

三年展最好的作品之一由成千上万颗彩色的小珠子组成,它们出现在新美术馆各处的裂缝里,在水泥地面和墙体之间的间隙中,或者以一种向费利克斯·冈萨雷斯-托雷斯(Felix Gonzalez-Torres)致敬的方式堆在一个角落里。所有珠子加在一起的总重量等于艺术家珍妮·弗雷·朱特里(Jeneen Frei Njootli)的体重。作为一名文图特-格威钦第一民族(Vuntut Gwitchin First Nations)的艺术家,朱特里对何为“边缘化”进行了一番实打实的演绎——掉进或被填进缝隙里——从而抵消了作品鲜艳的色彩和喜庆感。视觉上的过于讨喜,几乎差点削弱作品的锐度。通过把美术馆建筑作为双关语的一部分,艺术家批判的矛头不仅指向结构性不公等宏大问题,也指向机构在面对来自原住民群体以及其他未得到充分代表群体的艺术家时通常采取的处理方式——要么彻底忽视,要么用作点缀。该作品的标题是《争取不待定的标题》(Fighting for the title not to be pending, 2020),暗示了一种不断遭到反对的自我定义的愿望。

在克拉拉·伊恩尼(Clara Ianni)题为《劳动素描(新美术馆)》(Labor Drawing [New Museum] , 2021)的作品里,三年展以一种近乎新古典主义的方式对机构批判进行了坚定的尝试。伊恩尼调查了新美术馆不同员工的通勤方式,并根据调查结果在格子纸上绘制笔画稀少的草图,同时标出员工职位和部门。展览管理部门的主任每天跑步(!)或骑自行车上班,通勤时间为十到十五分钟。艺术总监走路上班,通勤时间为五分钟。墙上的作品标签尖锐地指出,伊恩尼原本计划把员工的收入也统计在内,但“只有少数人”提供了这方面的信息。当然了,我们已经知道美术馆馆长丽莎·菲利普斯(Lisa Phillips)在疫情前的收入——每年768000美元,远远超出同等规模美术馆馆长的工资,而且在2019年新美术馆员工成功组建工会之后仍然保持不变。(受疫情影响,2020年新美术馆整体预算从1400万美元削减到1100万美元,菲利普斯的工资也随之下调了30%。)在笔者写作这篇文章的时候,国家劳动关系委员会正在受理一项关于新美术馆疫情期间报复性裁员的投诉。而馆长的通勤信息,无论出于何种原因,都没有出现在伊恩尼的素描里。

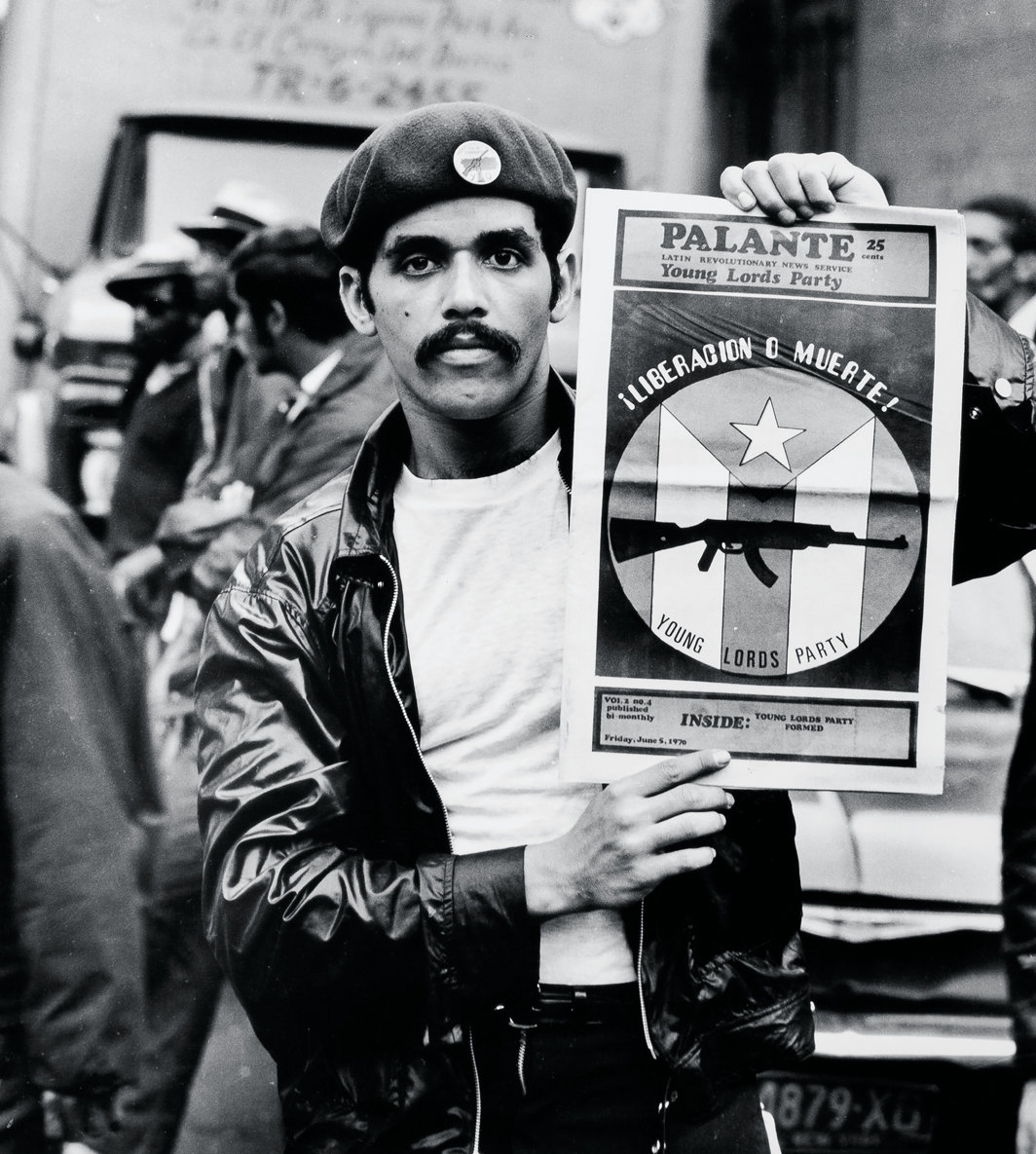

在“大纽约”展上,结构歧视问题则是通过库菲、G·彼得·杰米森(G. Peter Jemison)和黛安·伯恩斯(Diane Burns)等艺术家作品的在场提出的,尤其是作为诗人的伯恩斯1989年在公共电视台一档节目上朗诵诗歌的片段令人感觉极为生动且富有活力,气场上主宰了展览中最大的展厅。也许毫不意外的一点是,展出的大部分街头摄影作品也具备同样的分量感。比如,马里斯坦尼拍摄的照片为“青年领主”(Young Lords)运动留下了官方记录,该组织相当于波多黎各的黑豹党。南斯的照片里既包括抗议者与警方对峙的场面,也有马戏团象群穿过夜晚的街道这种体现了城市生活之陌生与难以预料的情景。

本届“大纽约”展上最独特的作品之一从一个完全不同,但同样真实的角度处理了社会架构的问题;这件作品受到的误解似乎也最多。玛丽·卡尔伯格(Marie Karlberg)的叙事性录像《好人恐怖分子》(The Good Terrorist, 2021)用一小时的片长讲述了几个笨拙无能的左派激进分子试图制造爆炸案但最终失败的故事。当我们看到卡尔伯格片中人物爱丽丝和她令人作呕的男友贾斯珀(Tavish Miller非常呆板但非常有效地演绎了这个角色)在一个空房间里撞见一个傻帽正在拼命敲着个建筑用空桶,就差不多能预感到事情的走向好不了。该作品的情节取自多丽丝·莱辛(Doris Lessing)1985年的同名小说,但作为影像,它重演了戈达尔1967年的电影《中国姑娘》(La Chinoise),后者讲的是一群同样年轻、漂亮、故作深沉的毛派分子策划一次暗杀行动最后却杀错了人的故事。卡尔伯格在超低预算的前提下,在片中安插了一些写着标语的丝网印刷品,以这种方式向戈达尔惯用的红黄蓝色调致敬。

然而,《好人恐怖分子》真正的媒介既不是电影,也不是录像,而是其中的演员。选择演员的标准并不是他们的表演能力,而是他们在艺术界和文学界,在所谓“下城”圈子里的真实社会身份。这并不是一部影像作品,而是一种将社会作为媒介的过程艺术。《好人恐怖分子》延续了卡尔伯格此前已经进行好几年的项目,即邀请自己手上所有跟艺术相关的人来参演短视频,大部分视频情节简单,而且都是关于艺术圈本身。(笔者也参与过该项目,在里面非常拙劣地扮演了一名批评家。)其中一部分短视频2019-2020年在纽约Tramps画廊被分隔成许多个小房间的展厅中展出时取得了令人印象深刻的喜剧效果,不同的影像片段在一个如同跳蚤市场一样的空间内彼此冲突,制造出某种人为的社交热场。邀请某人参演自己拍摄的短片会让对方感到受宠若惊,如果这个受邀请人知道自己并无表演才能,或者偷偷自认为有这方面的天赋就更是如此。这不失为一个结交朋友的好方法——人们按要求到场,在一种设计好的、类似游戏般的紧张氛围里稍微表示两下,接着就可以开喝了。每建立一段新的友谊,你的网络就扩大一些;你的网络越大,支持你的人越多;支持你的人越多,你越有可能被认真对待;等你回过神来的时候,就连麦克阿瑟天才奖的得主都会欣然在你的镜头前悲叹他们死去的虚构爱人。

六

看过这一切之后,面对所有这些废墟,在一个因为太过轻飘或太找不着北而无法与自身过去建立联系的当下,我们找到了属于此刻的纽约艺术家。她的名字叫罗斯玛丽·迈耶(Rosemary Mayer),2014年去世。

迈耶的作品在很多层面上呼应了“大纽约”展和三年展上的主题:细微的,短暂的,破败的;时间的流逝,历史以及我们对其进行标记的方式。主要活跃于1970年代的迈耶常常用杆子和悬垂布料制作雕塑般的装置作品,这些或沿圆形直径散开或如同壁挂一般陡然耸立的五彩帷幔都各自保持着一种微妙的平衡。纽约瑞士协会(Swiss Institute)把主展厅交给了《加拉·普拉西狄亚》(Galla Placidia, 1973)——一个从天花板上悬垂下来的卵圆形结构,外面包裹着一层透明的淡紫色人造绢布,里面套叠着皱皱巴巴的粉色和黄色缎面,一道更加厚重的淡紫色帘幕沿着圆形的直径垂落,将其分为两半。这件作品长两米多,高三米,宽一点五米,尽管是用纤薄的材料制成,却让人感觉持久;它划分空间的方式赋予了它自身一种纪念碑性,也反映了真正的雕塑家可以360度工作的能力。我常常觉得,雕塑和歌剧或文学小说一样,是一门濒临消亡的艺术,而今天你在画廊看到一个穿着古怪的人体模型的概率的确比碰到《加拉·普拉西狄亚》这样的作品的概率要高得多。后者不仅交代了一种旋转的经验,而且没有依靠任何提前设计的平滑线路。它以“空无”占据空间。它可以唤起叙事——帘幕是为我而垂落的吗?我在帘幕的哪一边?是表演者这边,还是观众这边?——但始终执拗地拒绝再现。一旦你开始与之互动,《加拉·普拉西狄亚》就变得蔚为壮观;如果你只是盯着它,期待它告诉你点儿什么,你注定要失望。正如阿多诺所言,“有教养的俗人都习惯于要求艺术作品‘给予’他们一些东西。”

瑞士协会的迈耶回顾展——由劳拉·麦克莱恩-菲瑞斯(Laura McLean-Ferris)和艾利森·柯普兰(Alison Coplan)策划——并没有展出太多此类装置:艺术家在1974年左右就停止制作这个系列的作品了,它们在美术机构也不受欢迎——考虑到迈耶的性别,她所选材料的性别编码,以及作品的脆弱性,这一点完全在预料之中。多年来,她的艺术不断变化,从未彻底稳定下来。她曾一度开始制作基于文本的观念主义作品,其中一部分收录于她当时的丈夫维托·阿肯锡(Vito Acconci)和她妹妹伯纳黛特(Bernadette)创办的前卫艺术杂志《0到9》(0 to 9)上。(伯纳黛特谈到姐姐的婚姻时是这样说的:“罗斯玛丽最终嫁给了维托·阿肯锡……我不明白为什么。”)到1970年代末,迈耶更加坚定地转向户外行为活动,这些活动常常是献给某位朋友的。比如,《四月的某些天》(Some Days in April, 1978)就用写着字的气象气球向她已故的朋友雷·莫顿(Ree Morton)(两人的作品有很多共通之处),以及她自己的父母致敬。在照片里,气球只是静静挂在一个峡谷附近的天空上,这些与画面显得极不协调的橙色、黄色、白色球体反映了迈耶微妙的幽默感。回顾展上有很多草图——那些关于绳结的素描尤为漂亮——也有照片和印刷品。同时展出的还有一系列将抽象形状与文字、家庭照片、友人名字和花朵结合在一起的“日历”。迈耶在PS1的参展作品也是同样非常规的“日历”,但采用的形式是填满各种颜色的格子,艺术家以此记录了某年夏天自家公寓外面的各种声响:嘎吱嘎吱,哐当哐当,警笛声,蜂鸣音。

那些对迈耶作品视若无睹的机构的价值观正是迈耶努力想要推翻的——庞大、不朽,某种传统的男性诉求。看到瑞士协会此次规模太不起眼的展览,你忍不住会思考其中包含的讽刺:她对短暂易逝之物的全面拥抱反过来为自身理念与作品的传递制造了障碍。当然,在今天这个记录一切的时代,没人会再碰到同样的问题。如今,遗忘的发生不太会是因为缺少保存这类作品的机构,而更多可能因为“记忆”的过度生产最终导致记忆的彻底消除。

七

在我听到的所有关于“大纽约”展的批评意见里,更具生产性的错判之一就是说它太倚重过去。展出的作品不够新,不够当下。很奇怪,有些人似乎很难理解展览的核心就在于“过去即当下”。

在《小伦理学》第94节中,阿多诺写道:“艺术即将消亡的一个预兆就是历史事件越来越不可能被再现。”他对自身所处时代的前景感到无限悲观。正是这种情绪,让我们感觉他就像我们的同类,但也因此不得不意识到我们与他的距离,因为在今天,苦恼忧心似乎是可笑的,无动于衷才是正常反应。今天的“丧”性质完全不一样。有时候,它有种碳酸饮料一样的反讽维度,活力四射,短时间内让人感觉耳目一新,但泡泡一冒完就很快消散;另外一些时候则好像强力毒品一样令人神志解体。

阿多诺对当下的判断很大程度上受到他刚刚亲身经历过的重大历史事件的影响。对他来说,当下就是过去。对我们而言,当下是未来,让我们迷恋,也被我们否定。对时代精神的任何绘制实际都隐含着预测。在艺术里,我们还可以为新事物可能的诞生感到兴奋;我们仍然保留着希望的能力。在世界史意义上,潮流并没有很难预测。所以,似乎让我们所有人都受困其中的记忆迷雾也许并不像大家平时讨论的那样,是技术的产物,而是一种集体欲望的表达:人们想要往前走,而不想考虑太多。今日危机的最终结局如此之糟糕可怕,以至于我们无论在潜意识层面还是别的层面,都只能把当下正在发生的事视为情节点上的支线。我们想知道发生了什么,最后结局如何。或者这么说,我们至少想翻到故事最后,走完全程,这样我们才能合上书,关掉电影,放下手机,熄掉灯光。

2021新美术馆三年展在纽约新美术馆展出至1月24日;2021“大纽约”展在纽约MoMA PS1展出至4月18日;“罗斯玛丽·迈耶:缠结的方式”(“Rosemary Mayer: Ways of Attaching”)在纽约瑞士协会展出至1月9日。

多梅尼克·阿米拉蒂(Domenick Ammirati)是一名写作者、编辑,现居纽约。

文/ 多梅尼克·阿米拉蒂

译/ 杜可柯