观点 SLANT

小心过度的装饰导致暴力革命。这句警世之言在美学和政治双重意义上,为繁复的洛可可实用艺术与严肃的古典主义历史绘画,君主制度与现代民主之间的关系提供了一种标准解释。最近纽约大都会艺术博物馆的两个展览——“启发华特·迪士尼:法国装饰艺术的动画化”(Inspiring Walt Disney: the Animation of French Decorative Arts)和“雅克-路易·大卫:激进的绘图者”(Jacques Louis David: Radical Draftsman)以令人信服的方式展示了这句话的全部内涵。

当我进入“迪士尼”展览的时候,正好听到一个大人在问自己照顾的小女孩有没有什么东西是她能认出来的。只见小朋友自信地指向一张《美女与野兽》的海报!早在1991年就已经诞生的作品——更不用提,正如大都会展览所证明的,其源头可上溯至十八世纪——依然能刺激到美术馆最年轻的观众,相信这个场面会让所有历史学家感到欣喜若狂。

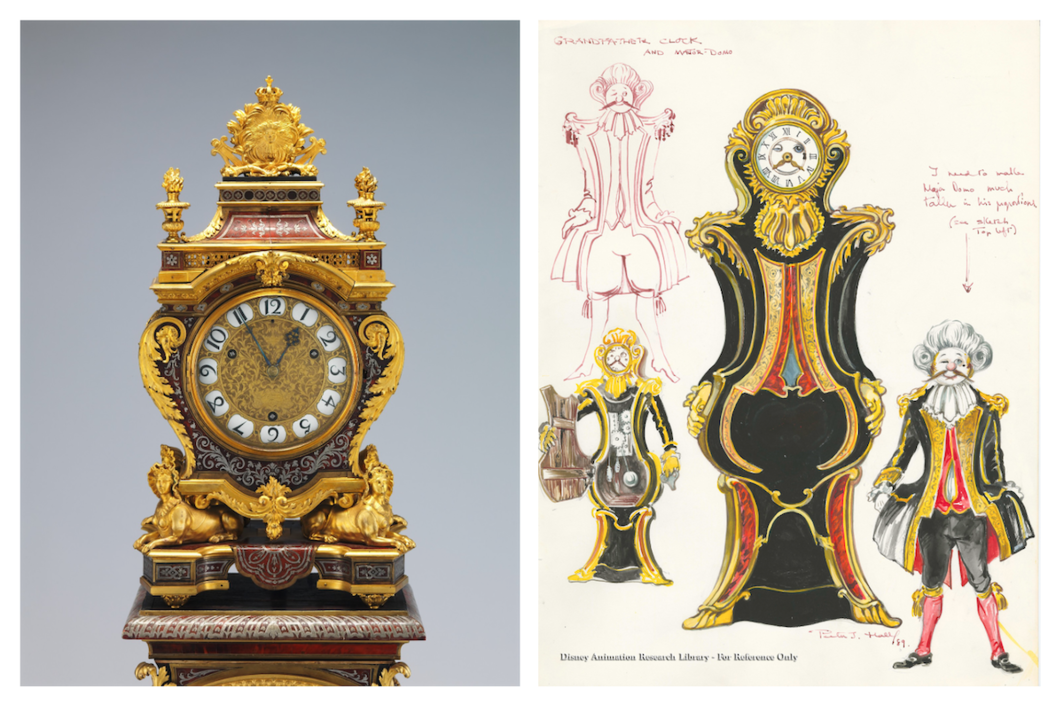

策展人沃尔夫·伯查德(Wolf Burchard)敏锐地认识到,大都会那些最冷门的藏品已经成为家喻户晓的文化符号,只不过不是以美术馆通常展示它们的这种方式。大都会拥有世界上最好的十八世纪“装饰艺术”收藏之一;这些藏品常常在博物馆最空旷的展厅里无人问津。然而,当迪士尼把它们做成动画里的角色,比如《美女与野兽》中的烛台管家卢米埃,或者是制作成《灰姑娘》(1950年)中的场景,比如女主角的破衣烂衫盘旋着变成宫廷礼服的桥段,无数观众都为它们所倾倒。大都会正确地提出了一个基本的形式观点,即迪士尼受到了洛可可设计中固有的生机活力的启发,那些会动的家具配备了多个活动部件和波浪装饰。为了帮助我们了解这种冲动在十八世纪的欧洲文化中渗透得有多广泛,博物馆巧妙地展示了一本小说《沙发:一个道德故事》(Le Sopha: Conte Moral)。这本1742年的畅销书和当时的许多故事一样,围绕一个有思考能力的物品展开。

一个又一个深受喜爱的迪士尼角色、设定或场景在大都会的藏品上找到了源头,其中包括烛台、家具、书籍、钟表、瓷器和自动装置。这样的关联帮助我们看到了大都会宝藏中被低估的品质。尤其有帮助的是,策展人在玛丽·布莱尔(Mary Blair,1911-1978)和埃文德·厄尔(Eyvind Earle,1916-2000)等天才的迪士尼创作者的水粉画中发现了溯源过程中的一个缺失环节。这些创作者在色彩和构图上令人着迷的奇想几乎被制作长篇动画电影所需的团队合作删除殆尽。看完小说《沙发》和《美女与野兽》的设定图,再看让·巴蒂斯特·提利德(Jean Baptiste Tilliard)在1750—60年间制作的奥图曼夜灯长沙发,从今以后我们也许每次看到一张洛可可风格沙发,都会忍不住联想到其骨架蜿蜒的曲线翩翩起舞的样子。

大都会博物馆应该保留此次特展的某些展示策略。比如,博物馆对其色彩明亮、动态旋转的塞夫勒瓷制大象花瓶和餐具的展示从来没有像这次展览这样生动。我们应该不需要迪士尼来证明这种戏剧性的展览风格的合理性,尤其是如果它能准确地让人想起这些物品的用途。或许再来一些数字动画?

整个展览快乐基调的背后盘桓着一些不祥之兆。微型家具和童话故事的陈列柜显示,迪士尼太容易将十八世纪的艺术幼儿化。华特·迪士尼和他的工作室喜欢弗拉戈纳尔(Fragonard),而不是大卫,比起弗拉戈纳尔,又更热爱二十世纪初的童书插图。历史教我们可以从每一个梅松尼耶烛台和塞夫勒杯子上感觉到旧政权即将面临的厄运。大都会博物馆将迪士尼和雅克·大卫展并置在一起,强化了这个警示的力量。两者之间的对比再明显不过:一边是贵族日常生活的感性艺术,一边是知识分子的绘画艺术;一边是迪士尼的幼稚,一边是大卫成熟的个人风格;一边是娱乐的放纵,一边是个人为革命事业做出的残酷牺牲。

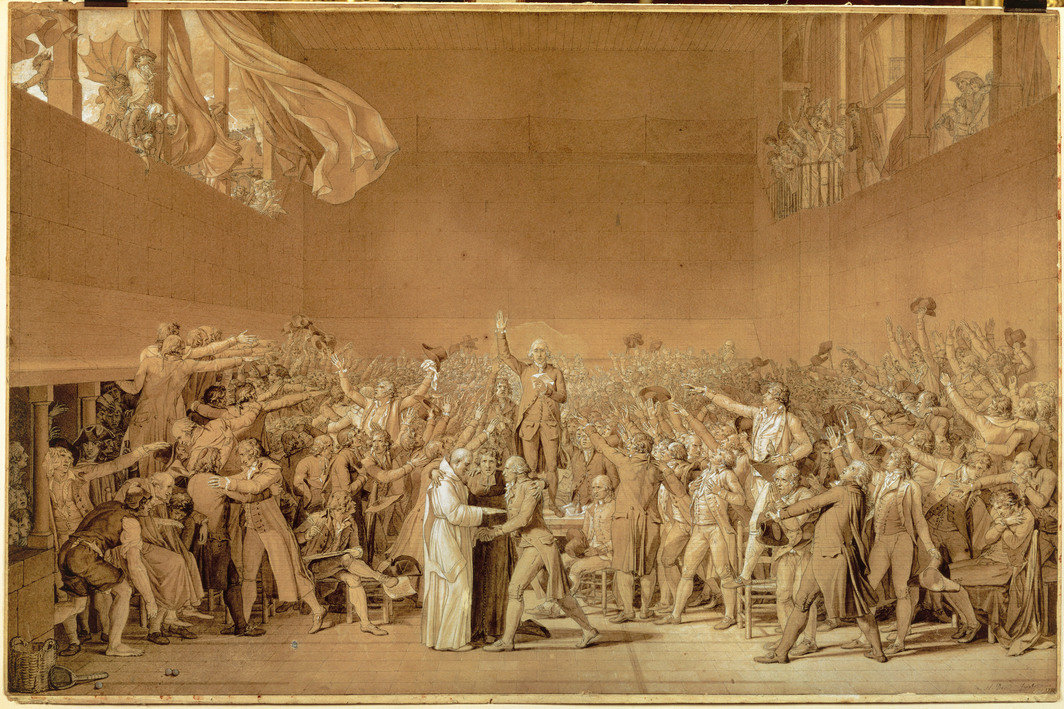

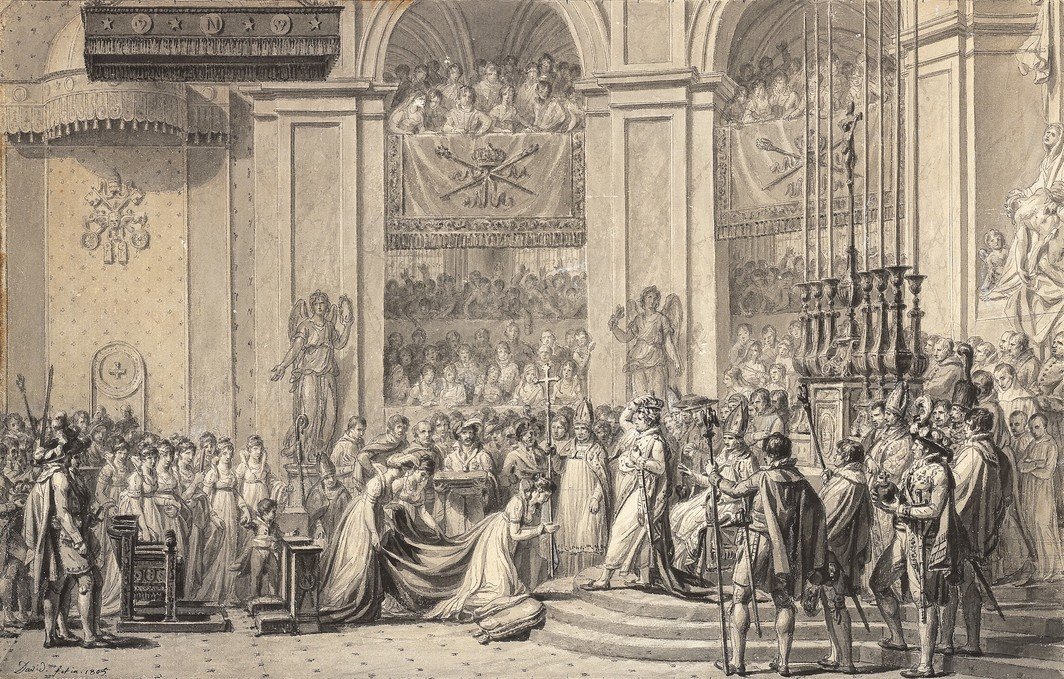

大卫展的策展人佩兰·斯坦因(Perrin Stein)集齐了几乎所有与大卫刻画革命前与革命期间重要事件的系列历史画相关的素描和油画草图。这是一个千载难逢的机会,我们可以见证带领大卫走向一件又一件政治杰作的动能:1784年宣言式的《荷拉斯兄弟之誓》(Oath of the Horatii),1789年演说般的《布鲁图》(Brutu),1790年号召团结的《网球厅宣言》(Oath of the Tennis Court),1793年纪念殉道者的《马拉之死》(Marat),1799年和解性质的《萨宾妇女》(Sabines),1807年场面恢弘的《拿破仑一世加冕大典》(Coronation),1814年如同挽歌的《列奥尼达》(Leonidas)。墙上悬挂着整个法国大革命的历史。

大卫用一件一件绘画推开了巴洛克的积云,创造出古典主义的刀锋式线条。他不断从构图中提取越来越严格的原则。这个展览展示了他如何始终如一地保持了一种高亢的说教热情。如果你不了解这些深奥古典主题的确切含义也不用担心,只要知道它们中的每一个都对应着革命的一个阶段就足够了。这些阶段并不是沿着一条直线进行的。在二十年的时间里,一整套精神构造与王室政府一起崩溃,宪政政府演变为恐怖专制,在民主的废墟上,拿破仑崛起为独裁皇帝,最后帝制复辟。

为了排除革命进程中曲折起伏的干扰,厘清大卫的政治投入的程度,大都会和斯坦因做了一些艰难的选择。“激进的绘图者”(Radical Draftsman)舍弃了大卫绘画的色彩和尺度(大都会自己的馆藏《苏格拉底之死》<1787年>是个明显的例外)。即便是作为大卫草图最终成品的伟大肖像画也被舍弃了。

然而,整个展览中最引人注目的一面墙上挂了六幅肖像画草图。斯坦因本人称这些画为“他作为绘图者最独特和令人无法忘怀的成就”。大卫在1795年画了这六个人,当时他们和大卫一样,都因为在“恐怖统治时期”中的领导角色而被关在监狱里。这些人曾随意把任何被认为是反对他们不断升级的革命美德标准的人送上断头台。然而,这些肖像草图记录了怀疑、蔑视、恐惧和骄傲之间的微妙差别。它们对精神和物理上的个体性的关注超越了意识形态。当要表现那些曾经犯过和他一样暴力罪行的真实的人的时候,大卫突然表达了我们都可以是怎样复杂和矛盾的。

这些肖像画颠覆了我们对大都会两个展览之间关系的两极化预期。毫无疑问,一个激进的绘图者必须去纠正旧制度艺术对特权的滥用。但是,从十八世纪奢华的实用艺术中,散发着一种能够引发一代又一代大众共鸣的快乐。而在大卫艺术对正义的颂扬里,又闪烁着对所有人类共通之处的同情。

“启发华特·迪士尼:法国装饰艺术的动画化”在纽约大都会艺术博物馆展出至3月6日。“雅克-路易·大卫:激进的绘图者”展出至3月15日。

安妮·希贡内特(Anne Higonnet)是哥伦比亚大学伯纳德学院的艺术史教授。她对1650年以来的艺术、童年和收藏等主题有多本著作和文章论述。

文/ 安妮·希贡内特

译/ 张思锐