如果名为艺术品的东西存在的主要目的是用可以互相置换的保守自恋形式来填补有钱的空虚,那么我们当中的一部分人就不得不向别处寻求类似观展或制作展览的体验了。此处的“展览”,是指一连串物质性的接触或一系列有顺序的安排,它们能够激发我们的大脑去思考影响现有状态的多种可能性。鉴于当下各种站不住脚的利益网络,加上我们对社交媒体廉价多巴胺热点的依赖,名为艺术品的东西似乎无法再引发上述类别的接触。当人类所感知的“世界末日”被搞得仿佛迫在眉睫,我想到了社会学家科莱特·纪尧姆(Colette Guillaumin)精彩但仍被低估的一段话,这段话写于一个与现在不同的时刻,当时反动的极右翼势力使其自身混乱的行动显得似乎已无法避免:

“有一种可怕的机制,能够将关于邪恶、腐败、背叛、疾病、末日的强迫性想象和幻想强加在现实中的真人身上,而后者没有任何力量来阻止它。这就产生了一种谋杀性的勾结形式,让一群人将他们最糟糕的噩梦转移到其他人身上……在统治者脆弱的头脑中,被统治者最轻微的不耐烦的叹息都会让他们立刻联想到从阉割到地球停转的一系列最恐怖的动荡。”

现在,我们以各种方式被强灌世界末日,吃屎的感觉已经不再新鲜。能够在无休止的混乱中作出敏锐、大胆而精确的决定,在我看来已经奇异地具有某种革命性了。虽然当代左派的后人类倾向带来了一些有趣的阐释,但不幸的是,我们在灭绝之前还是不得不继续与人打交道。负责管理威尼斯普拉达基金会(Fondazione Prada)的人决定将这个致力于艺术生产、展览和收藏的空间的资源用于“思考”的发展和展示(且定档在威尼斯双年展期间),这对于已无法在不头痛的情况下处理无休止的“视觉盛宴”的人脑来说是一剂难得的解药。

为了对抗认知暴力的痛苦带来的无限倦怠感,普拉达基金会从2018年开始举办一系列会议,讨论有关人脑的科学研究,涉及的领域包括“神经生物学、哲学、心理学、神经化学、语言学、人工智能和机器人学”。讨论在一个文化空间中进行,这里的观众通常不会实时接触到正在生成阶段的科学研究,而更多是在研究结束后很久才通过媒体滤镜读到相关内容,而且还得是在新闻专栏或科学栏目里能引发最多争议、构成最佳比喻、形成足够共识或突然具备相关性的那些话题。普拉达基金会不借助修辞直接探讨尚在实验阶段的硬科学研究,虽然难免对普通观众有一定的挑战性,但产生了重要成果。而且出人意料的是,结果显示,这四年的实验性过程比我们一般在艺术界语境中看到的东西还要疯狂,但更为严谨和细致。因此,它们让一些已经疲惫的艺术界大脑乐于去承担更大的风险。

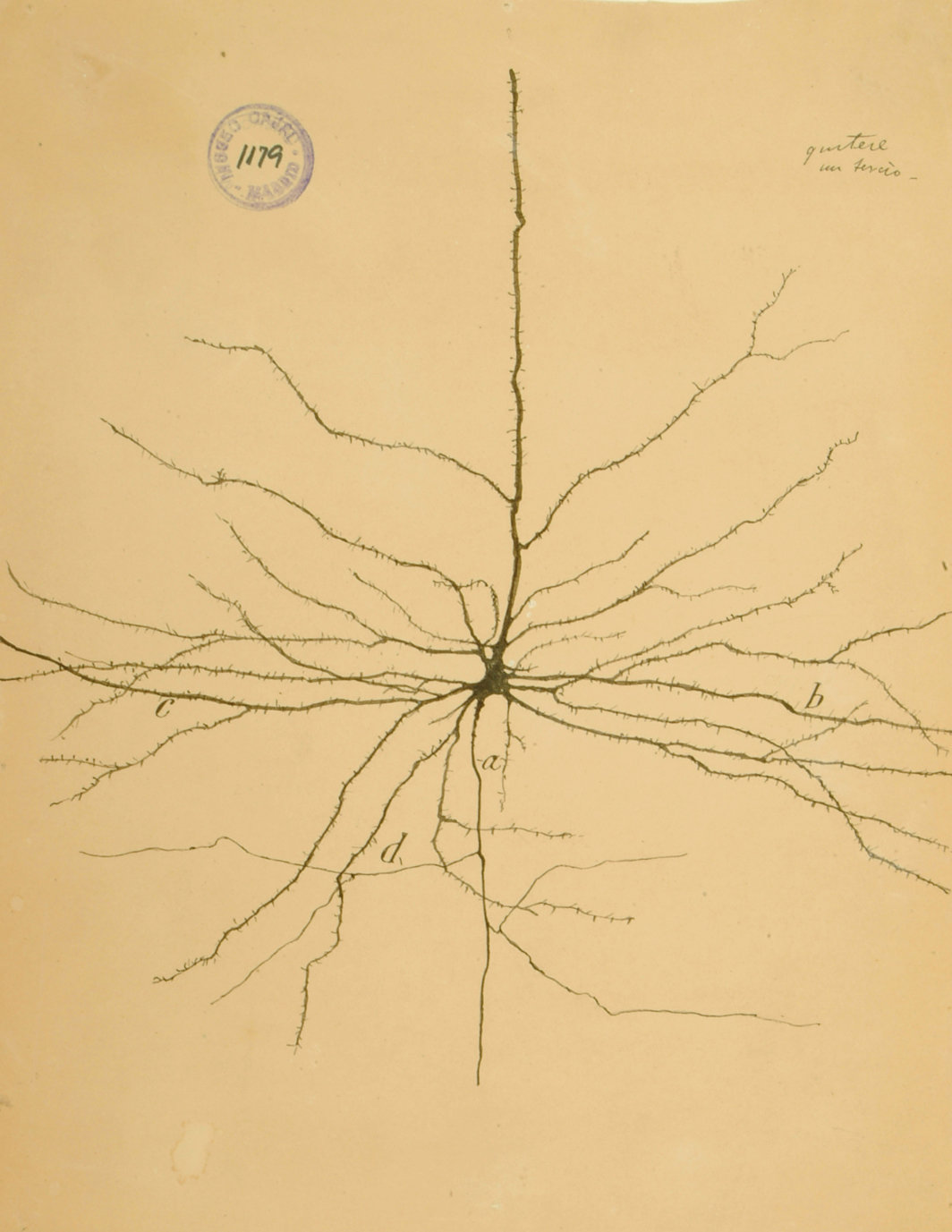

“人类大脑:一切始于思想”(Human Brains: It Begins with an Idea)是我看过的第一个成功通过一系列扎根于硬科学研究的理论,彻底重构展览空间(包括展览形成过程)的展览。在这个真正的团体合作项目里,每位贡献者都应得到同样的认可,尽管如此,展览精致交错的路径构思主要还是归功于策展人乌多·基特尔曼(Udo Kittelmann)和艺术家塔林·西蒙(Taryn Simon)的合作。展厅中的一系列独立展柜里容纳了110多件跨越数千年的文物,记录了人类为了了解自己的大脑的运作、破坏和修复所作出的努力。其中包括公元前2120-2110年古迪亚(Gudea)圆柱体陶器的3D复制品、1772年日本医生河口信任(Shinnin Kawaguchi)的尸体解剖图册《解尸编》,以及组织学家和神经学家圣地亚哥·拉蒙·卡哈尔(Santiago Ramón y Cajal)1895至1921年绘制的精美的神经系统图,其中附有诸如“人类运动区域的巨大锥体细胞”和“20天大的猫的嗅球的颗粒神经元”等注释。展览的展示架构召唤出一种介于医院和自然历史博物馆之间的怪怖的美学重叠。在这两个地方,我们会直面死亡和身体创伤导致的情感痛苦,自然观念的历史,以及一个可能让心理崩溃的暗示:即人体,包括大脑,既是完全神秘的,但同时客观来说又只不过是一堆细胞组织和化学反应,能够被切开,像一根香肠一样。

所有这些都在王后宫(Ca’ Corner della Regina)的威尼斯巴洛克空间中自由流动,但有几件展品特别强调了展览建筑学的主旨:一件是十八世纪博洛尼亚阿奇吉纳西欧宫(Archiginnasio)的解剖剧场模型(十六世纪,在科学教研名下进行的公开人体解剖逐渐流行,解剖剧场便是进行这种公共活动的地方);另一件是1932-33年制作的帕多瓦(Padua)解剖剧院比例模型(该剧场建于1595年,当时普通公众聚集在此,在烛光中观看这种教育性质的奇观表演)。而在如今这个2022年版本的科学奇观剧场中,就像五百年前观看解剖的公众一样,展览观众并不需要完全理解呈现在他们眼前的事物,只要获得一种精神体验就行。恐怖的中心不是正在被解剖的人体,而是正在生成和变形的科学与政治话语。在这个我近年来看过的较为聪明和成功的策展决定中,“浓缩了数百年来理解人脑的努力”的一百多件展品并未被视为可以直接将信息传递给大脑的一对一的意义容器,而是通过文本进行转介。这些文本由包括凯蒂·北村(Katie Kitamura)、亚历山大·克鲁格(Alexander Kluge)、阿约巴米·阿德巴约(Ayọ̀bámi Adébáyọ̀)、玛丽亚·斯捷潘诺娃(Maria Stepanova)和麦肯齐·沃克(McKenzie Wark)等不同类型的作者受委托创作,再由大家(潜意识里)熟悉的明星有声书朗读者乔治·圭德尔(George Guidall)读出来,西蒙将圭德尔站在麦克风前朗读的过程拍摄下来,在每个房间毗邻展品的屏幕上播放。这样做的效果惊人:圭德尔让人放松的嗓音,加上从一个房间到另一个房间的随机影像时长,让人感到观众正在碎片式地吸收一个连续的、集体书写的史诗文本。大脑将这些词句编织在一起,而展品则作为问题与之产生共鸣。

在一个充满不协调刺激源的世界中,同意和不同意其实是同时发生的神经过程——这一暗示在展览顶层的中央“剧院”中得到了明确体现。32个屏幕将36个神经科学和哲学立场同时带进一个房间。就像在会议上一样,每个人都单独发言,但归功于为艺术展览语境而设计的剪辑、时间长度和空间距离,我们得以快速且不间断地体验每个演讲者的多个演讲片段,并且可以同时观察其他人沉默思考时的脸部特写。这些经过剪辑的讲话片段凸显了分歧和逻辑漏洞,而不同科学立场之间的极端差异促使观众与此处立体的“现场”思考一同思考,也一同质疑。一位心理学家提出一个哲学问题:科学家如何在听到别人经历亲人死亡时所感到的痛苦与她必须要使用的语言(比如“葡萄糖代谢”)之间协调;一位神经科学家谈到,某些记忆一直以一种纯粹的形式被编码,直到语言的提取过程将其简化;一位神经生物学家指出,她的研究表明,社交媒体对大脑的影响在化学性质上和毒品成瘾类似,她想研究如何大规模地治疗和矫正这些影响;一位哲学家表示,大脑的极端可塑性与它收到过多对可塑性的要求而选择关闭的时刻有关,而且暴力与行为之间应该具有某种生物和化学性的关系,而并非只是纯粹的本体论关系,因为人类似乎没有像很多哲学家所说的那样循序渐进地学习或进步;另一位神经科学家问道,当一大群人,比如整个民族,同时经受压力,而帮助重新连接或修复大脑,即创造“相抗衡的适应力”的支持来源“开始消减”的时候,会发生什么;心理学家再次出现,提出“新陈代谢有障碍的人”更倾向于选择专制,因为“简单的单一原因,或甚至让别人告诉你什么是对和错,能够在大脑真正需要的时候减少不确定性”;第二位神经科学家在讲述一个战争案例时泣不成声,当炸弹爆炸时,女儿的手机被扔到了空中,父亲接住了手机,却看到女儿已经死去,而自己活了下来;另一位神经科学家断言,科学界在涉及大脑中某些与成瘾相关的化学作用方面存在盲点,并提议对人类受试者进行阿片类药物实验;一位将伦理价值放在对受折磨的病人进行修复性治疗的职业义务之上的心理学家退出了讨论。这是一系列精彩又具有冲突性的话语遭遇战,而且更难得的是,它们并不会让人信息过载。

在这些屏幕的对面,一个长方形的墙面开口为观看一幅1656年伦勃朗画作的局部提供了经过裁剪的视角。根据墙上的展签,这幅曾在1723年遭受火灾损坏的画作描绘了对一个裁缝的尸体的解剖讲座,这个裁缝“因抢劫布料店和用刀威胁在场的人而被处决……画中,德曼博士(Dr. Deijman)提起大脑镰(falx cerebri),展示出松果体……这被认为是灵魂的所在地,因此这一事件标志着作为公共奇观的解剖一个关键时刻。”当我们在这幅受损画作的复杂历史和物质痕迹的光环下观看这个场景时,我们被要求批判性地思考在过去和现在与科学作为奇观相关的启蒙主张,同时,依照凯瑟琳·马拉布(Catherine Malabou)的想法,去质疑由此继承下来且持续存在的后结构主义教条,即“科学”先验地参与了控制社会(society of control)中纪律性权力结构的合法化。如果我们拒绝思考大脑的运作方式如何影响这个世界上的想法和行为,我们就无法进行真正的批判性思考。很多著名的批判理论家最近承认,他们没有能够用来理解当代危机的框架,这说明我们已经在错误的目标后面追了太久。“人类大脑:一切始于思想”作为一个展览制作过程,让那些平时主要与文化机构打交道的人——比如策展人、艺术家和作家——更多地接触前沿科学的研究和展示方法,最终成果是清晰性和敏锐性的精彩结合,完全不同的范式等待被激活的可能。

肯·奥凯石(Ken Okiishi)是一位艺术家,现居纽约。

文/ 肯·奥凯石

译/ 冯优