郭凤怡

从2002年经由“长征计划”进入艺术系统,到2013年参加威尼斯双年展主题展“百科宫殿”,郭凤怡的创作已经被反复讨论、争论过许多次。有人赞赏她独立于“现代”之外的世界观包含着打破当代艺术僵化知识体系的巨大能量,也有人认为她神秘诡谲的画面只是为吞噬一切的艺术市场提供了又一种可消费的另类材料。艺术家的形象就这样摇摆于纯粹的能动与绝对的被动之间——即便在她过世后十多年,依然未有定论。此次长征空间的新展“宇宙经络”另择切入点,试图通过将郭凤怡作品中呈现的认知方式内化到展陈空间设计,来更有机地展示艺术家创作本身的逻辑。

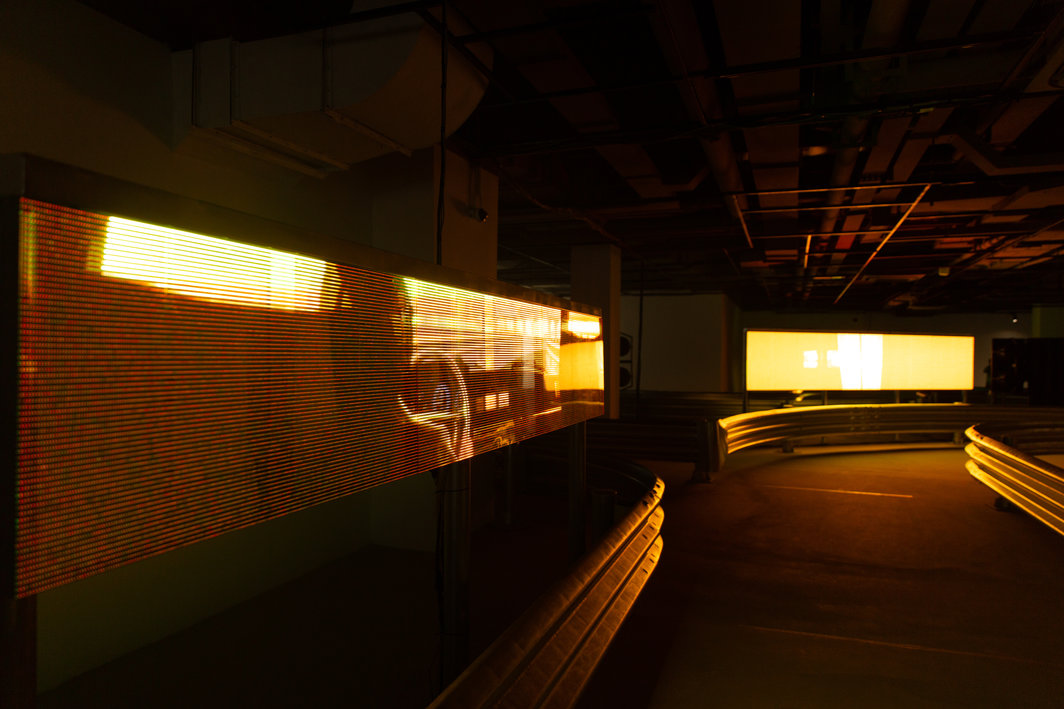

首先,展览空间的光线迥异于白盒子的标准照明。在明度有限的大厅内,若干独立展架沿立柱围成一个半开口、不是完全规则的矩形,经天花板正中的射灯照射,在地面上投下整齐的阴影阵列。这一秩序井然的设计为现场营造出一种令人屏息的仪式感。其次,整个展厅被大致按创作时间和主题归类的作品群分隔出九块区域,策展人对每个区域作品的观看顺序都做了确立及规定:这些结构和次序的编排灵感源于郭凤怡长期以来对洛书与河图的关注。艺术家对这两种蕴藏宇宙星象之理的上古图案的强烈兴趣从若干作品的题目上也可以看出。比如《洛图》(1993),在这幅1.5米长的立轴画面上,郭凤怡用繁复的彩墨细线,勾勒出一个长条状的形体,若干微笑的人脸从形体内部浮现,上下颠倒地被磁力场一样彼此纠缠的线条所连接。相比题目上与之连续的《古洛图》(1994),这幅图像显然跟创作于同年且被置于相邻区域的《郭凤怡是谁》更为接近。这似乎很好地对应了策展人对郭凤怡的解读:在她的创作中,遥视与内观、宇宙与心灵、外部世界与内部身体之间存在着“与生俱来的关联”。