采访 INTERVIEWS

由艺术家郭煕与策展人张健伶共同发起并实施的项目《大航海》刚刚在上海香格纳画廊进行了发布活动,展览预期将于年底开放,在不久后的西岸艺术与设计博览会想象力学实验室的展位上也会呈现部分作品。在这个“野心勃勃”的项目中,两人试图通过环球航行的形式,利用各种形式创造与文本罗织,营建起某种介于虚构与历史间的复杂叙事体验。在这篇访谈中,他们为我们介绍了该项目的缘起、背景以及实践中的各种具体案例。

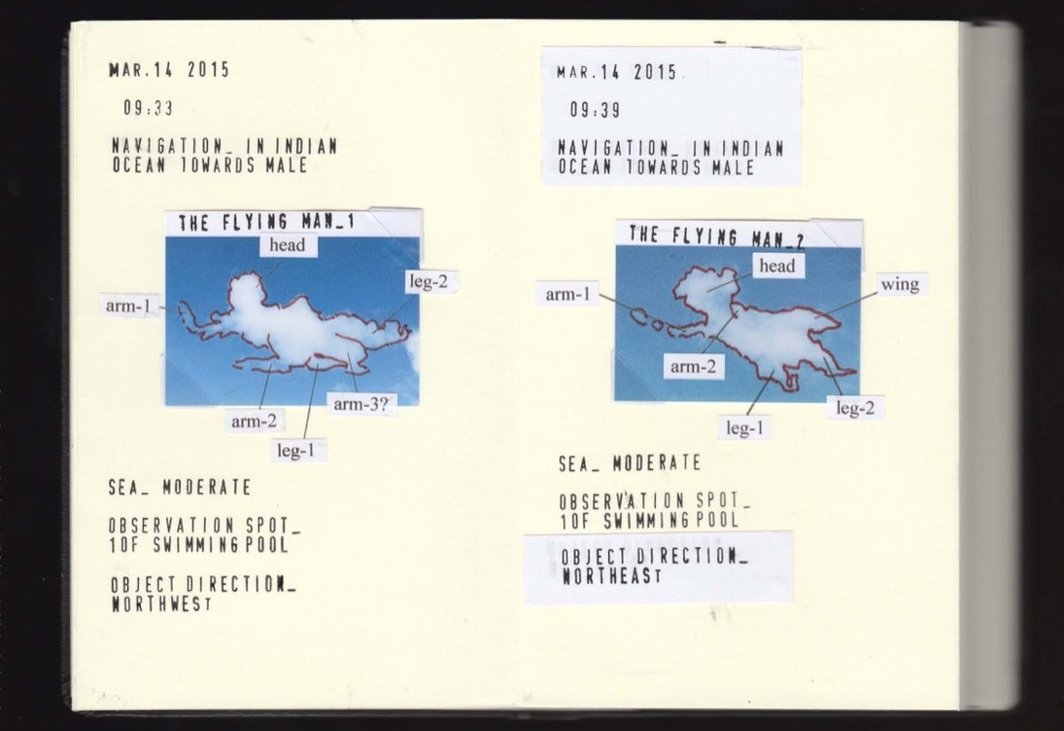

《大航海》项目的契机是去年我们在“太平广记”展览期间的一些讨论,而郭熙近期的创作计划是和大海和蓝色有关的。当时研究了一些关于大海的话题,比如“在海中消失的身体”,后来成为《大航海》中的核心。其中两个重要的人物,一是亚瑟·克拉凡(Arthur Cravan),他有着多种身份,诗人、拳击手、造假者、王尔德的侄子、无自我的“自我鼓吹者”、达达式的煽动者、自我生命的真正作者。他声称自己是“20个国家的公民”,战争期间伪造了一个又一个身份自如穿越欧洲的国界线如同隐形人一般,同时不断地重新发明自己,从身份与城市中逃离。他说“丑闻即是荣誉”,这个一拳未出便获得法国拳击冠军的寸头诗人用自编的杂志惹恼独立沙龙的艺术家,在杜尚小便池的首展现场公然挑衅观众……1918年,他驾船从墨西哥湾出发前往阿根廷与妻子(女诗人Mina Loy)相会,最后消失在了萨利纳克鲁岛。另一位是荷兰艺术家巴斯•简•阿德尔(Bas Jan Ader),他只身乘坐海浪号(Ocean Wave)穿越大西洋的时候也消失在了海上,后来人们在爱尔兰海滨发现了他乘坐的黄色小船,然而不久之后这艘被重新发现的小船又再次消失。我们经过一段时间的谈论,决定把我们共同关心的话题写成预言,它们分布在环球航线上,而我们的旅行就是就是去海中见证这些预言的发生。从去年夏天开始,我们一直在进行讨论并开始寻找支持我们这次创作的机构,在接触了想象力学实验室之后,对方决定全程资助我们完成这个项目。

“太平广记”以叙事与虚构作为媒介与思考空间,作为一个策展计划并没有随展览而结束,参展艺术家作品中不同的回应方式,以及前期走访中他们聊起的大小故事都给留下了许多念想,夏天在京不找边际的聊天慢慢变成了一些放不下的色调和异想,我们都强烈感到必须出发。后来我们有了“蓝色三部曲”的轮廓并决定在近年渐次展开,《大航海》是启始篇章。在邮轮的选择上,我们检索了所有的全球航线,发现歌诗达“大西洋号”三月-五月的航行将是第一个从中国出发的环球之行。从萌生想法到航行归来,我们撞上了不少奇妙偶遇,感谢想象力学实验室的全程支持和歌诗达“大西洋号”的航程支持,令我们有机会带回这些故事。

作品和旅程的关系从一开始就很清楚,去年我们在《大航海:预言发布》中以12则预言作为作品展出,它们是折射主题的种种路径,同时铺陈了将被击中的命运感,创作者则以见证人的角色沿途目击它们的发生并带回视觉化的物证。盘踞在主线周围的是一千个角色的故事和他们各自拥有的邮包,他们是12则预言的旁证,近年我们将逐渐在图像,文本,事件的星团中把他们“下载”到不同的作品形式与展览现场中。旅程本身交织着计划与随机,巧合与落空,它首先是一段共同度过的生命时间,而不是等待被执行的脚本,这意味着一种难以回避的“推迟”与“滞后”,不可预计的部分常常是令人费解的“遇见”,这些难以名状的时刻“……把我们驱赶到一种奇怪的‘欣赏’中——充满反光、曲线、灵感,而无法达成理解”(在角色故事《一个只知其一不知其二的人》中,我们试着描述这种感受)。从《太平广记》之后,频繁的讨论几乎是日常生活的一个部分,从大量的图片,文字,身边正在发生的事件中连结《大航海》的蛛丝马迹,一本关于亚瑟·克拉凡的漫画,巴斯•简•阿德尔失踪后的警方笔录,约翰·哥特弗雷德·赫尔德的旅行笔记,劳申伯格意大利之旅中的摄影,博尔赫斯目盲后的旅行札记,纯真博物馆里的物件……这些都形成了某种“共同回忆”,很多时候我们更像是两个讲“黑话”的双打运动员,策展与创作的角色之分变成了两个同行者一起干件兴许有意思的事。

海洋是储存神秘的所在,尽管人类科技的进步不断稀释着神秘在世界中所占的比例,海洋却还是存留了一片可供幻想的空间。人类用现代科技仍然无法找到沉入海底的马航370,从某种角度这似乎也重新召唤了这无尽的蓝色在人们心中的神秘与可畏。

关于克莱因蓝,他在《艺术朝向非物质的演化》中提到几个影响源,引导他进入单色绘画与“非物质”的思考,除了德拉克洛瓦,马列维奇,蒙德里安与令他无比动容的乔托壁画外,他最喜欢提及的则是加斯东·巴什拉《空气与梦》书中的段落,“只有在蓝色的空气中,人们才会感到,世界在最广袤的梦里仍是可触知。因此世界远在一面透明镜子的另一边,一个想像中的彼岸,纯粹而无形……”。在“跃入虚空”以及在巴斯的一组“坠落”行为中,我们更关心的是其中的动作,一个反重力的徒劳身体,肉身至轻的存在,一个浪漫化的悲剧主角,被定格的伊卡洛斯,在眩晕中飞翔与坠落的姿态合而为一。

讲故事是远远早于文字的原始冲动,是对经验与感知的留存,传播与更替,而远方来客所讲述的故事总是引诱着人们不断地出发。几乎所有的创作门类都曾或将永远受到一种潜在欲望的推动:以前所未有的方式讲出故事。小说创作是其中的一种形式,在《大航海》里,小说是我们行程中持续的偶遇,例如《人生拼图版》,《暴行展览》,《第四十九批拍卖》,《风景画家的片段人生》等等,它们在各个阶段诱使去我们探索更精微,更具感性质地的叙事结构。从创作结构上,一段真实的航行为虚构与叙事的展开提供了一个容器,在这段时空中所有的角色相遇,故事随之发生,所有的包裹从沿路寄回。如同尼埃普斯按下快门后,时隔七年才成功获得固定下来的正片,角色与邮包亦处在黑暗的等待中,直到被打开。从创作初衷上,我们曾选用两幅绘画来代表创作计划中大浪漫的基调:“雾海浪游者”与“尤利西斯的凝视”,而如今我们是否奢谈未知,无限与浪漫?关于“全球化”,统一性与均质化的直观感受的确时常出现,但我们不希望将抽象的全球化讨论预置到观看与感知之中。

采访/ 富源