《已经给出》——杜尚秘密创作了二十年之久的杰作——是二十世纪艺术界最大的谜团之一,其令人困惑的戏剧效果与艺术家一贯反视觉的立场背道而驰,作品的意义也引来无数争议和猜想。在本篇文章中,策展人/艺术史学家海伦·莫勒斯沃霍(Helen Molesworth)将为我们盘点费城美术馆近期的展览“马塞尔·杜尚:《已经给出》”,细数她自己与该作品长期以来爱恨交加的复杂关系,并为这件谜一样的杰作提出一种惊人的解答。

“你是我最爱的艺术品……”

要看马塞尔·杜尚在费城美术馆的作品《已经给出》(Étant donné),必须走过一条很长的过道,过道尽头正前方就是保罗·塞尚(Paul Cézanne)的《大浴女》(Les Grandes Baigneuses, 1906)。毫无疑问,《大浴女》是一件重量级的艺术作品,但同时也是一幅怪诞的画。巨大的规格与其表面声称的主题并不十分吻合:裸体人像在一片田园风光里嬉戏玩耍。裸体人像(我们要不要称其为女人呢?)或坐或立,不断繁衍;他们仿佛在风中摇曳的大树一样朝彼此弯曲,围绕画面中心形成一个括弧,但这个中心却别无他物,出奇地空洞。该空白暗示着这幅画里某些东西让塞尚觉得荒唐。简直就像他已经知道一切都完了:风景画里的裸女?真的假的?1906年?

在塞尚的作品前,向右转,沿着长长的拱顶大厅往下走,现代主义画卷在你面前徐徐展开。说实话,费城美术馆的二十世纪艺术品馆藏在国内堪称一流:阿瑟·德夫(Arthur Dove)、曼·雷(Man Ray)、康斯坦丁·布朗库西(Constantin Brancusi)。整个前卫艺术卷轴在183展厅戛然而止,这里保存着杜尚最后一件也是最不朽的杰作《已经给出》。美术馆为这件作品单辟了一个房间,房间里没有灯,地板上铺着剑麻地毯,地毯表面磨损得厉害。你走近一扇巨大而破旧的双开木门,木门微微向内倾斜,所以当你低头从两个窥视孔朝里看的时候,双脚可以抵住门板。你会看到门内躺着一个裸体女人,周身沐浴着温暖柔和的光芒,背后是一片林海风光。

但我这番描述说得太早。就在门的另一面,还有一堵砖墙,墙上破了一个不规则的大洞。你的目光必须穿过这第二个孔洞才能看到上述场景:一个无头的假人躺在枯枝败叶上,双腿以一种奇怪的姿势张开,阴唇的位置似乎不对,有点像长到左侧大腿上去了,左臂伸开微微抬起,左手攥着一盏灯。背景是老掉牙的风景画,树林、蓝天、白云、湖泊、瀑布一样都不少。艺术家用闪烁的灯光模仿瀑布的水流,远看就像用小商店的灯泡做成的一样。这是整个场景中唯一活动的部分,散发的光芒与假人手里的灯互相呼应。虽然瀑布和灯都被写进作品的全名《已经给出:1.瀑布,2.发光的煤气……》(Étant donnés: 1° la chute d’eau, 2º le gaz d’éclairage...),但

点亮背景、假人和砖墙的奇异光线却不是它们发出的。

第一次看的人一般会感到震惊。看过的人则若有所思,满心困惑。这究竟是什么东西的图像?甚至,我们能称其为图像吗?它表达了什么?是怎么做出来的?这么多选择,杜尚为什么偏偏决定要做立体布景?这位一向反对视觉效果、带头在创作中使用现成物、观念艺术和机构批判的鼻祖最后怎么要做这样一件东西?

多年以来,《已经给出》一直是个难解之谜。该作品1969年在费城美术馆第一次与公众见面。美术馆曾多次尝试用胶片捕捉作品的全貌,都以失败告终,最后策展人(其中包括最近辞世,深受人爱戴的安妮•德阿尔努科特)决定该作品禁止拍照,因为他们认为任何照片都无法完整展现其视觉和物理上的复杂性。这一决定的长线效果之一就是,无论艺术家还是艺术史学家,对该作品的接纳和反应都十分缓慢,谁在什么时候看到了什么,一切传闻和流言都能改变作品的样子。最终,这场当代偶像破坏运动让真正的作品变成了漂浮的空气:重要但无形。即使后来拍摄禁令取消,该作品的图像开始流传,与之相关的讨论仍然少之又少——以致本杰明·H.D.布奇罗(Benjamin H.D.Buchloh)在1994年《十月》杂志的杜尚特刊中哀叹“费城秘藏几乎完全被沉默包围。”

现在,几十年的沉默也许即将划上句号。2009年是《已经给出》进驻费城美术馆四十周年,由馆内现代艺术部策展人迈克·R·泰勒(Michael R. Taylor)策划的这场出色的展览“马塞尔·杜尚:《已经给出》”既可谓恰逢其时,又可谓迟到已久,让观众得到一次前所未有的机会,近距离接触这件沉默寡言的艺术品。展览收集了所有与作品有关的文件、草图和物品,包括许多从未公开过的资料,有的来自美术馆馆藏,有的来自艺术家家人。展览画册同样重要,文字优美,故意削减了批判阐释的内容,而把主要精力放在详尽描述作品的制作和引起的反响上,并通过杜尚的私人信件重现这个关键的创作阶段。展览和画册合在一起,不仅纠正了过去的种种错误印象;也让展开新的对话成为可能。

其实说到《已经给出》,我也是沉默的大多数,尽管这么多年它一直在我脑海里萦绕不去。第一次看这件作品时,我只有十几岁,当时是跟妈妈和高中好友到费城去玩儿。大学论文我写的是杜尚的现成品,为此曾多次回费城看这件作品(尽管论文终稿对它只字未提!)。后来又因为做一个有关战后及当代继承杜尚五十年代爱欲物体传统的雕塑作品展,再次对《已经给出》产生了强烈兴趣。在那本名为《一半是物体,一半是雕塑》(Part Object Part Sculpture, 2005)的展览画册里,处处可见《已经给出》若隐若现的影子;然而,我还是不能正面面对它。泰勒的这场展览和画册使我终于能够直面这么多年来始终困扰并吸引我的东西。

最让我感到不安的是,面对这件作品,我的不安明显不够。作为一名女权主义者,我听过很多针对这件作品火药味十足的抨击言论(不少观众觉得这是一个强奸或谋杀后的场景),我始终没能真正搞清楚为什么我就感觉不到这里面有任何反对女权或厌恶女性的因素。当然了,我可以随手借用让-弗朗索瓦·利奥塔(Jean Francois-Lyotard)的观点,把父权社会的窥淫癖与视角本身的延展联系到一起,最终得出他的经典名句“Con celui qui voit”。我也熟悉那种通过拉康式欲望解读作品的说法;此处的人体是被阉割的对象,而观众则被牵扯到这个匮乏的深渊。我也可以在某种程度上说服自己相信作品具有双重僭越的属性,不仅如罗莎林德·克劳斯(Rosalind Krauss)所说恢复了观者的“肉身”,同时也坚持其本身的再现性质。(这不是个女人——是一座女人的雕塑!)但说实话,私底下我一直觉得将“欲望+观看=窥淫癖”作为作品的主要解读模式有些过于学究气。《已经给出》强烈的激进色彩及其近乎完美的神秘气质似乎无法被这样的等式完全概括。话虽如此,我还是同意作品的颠覆性源于它能够唤起欲望——对艺术的欲望,对身体的欲望,对图像和性的欲望。但除了这个艺术-历史角度不言而喻的道理以外,我对该作品的想法和感受都仍然十分模糊,尤其是直接面对它的时候。

“你的嘴皮子是不是有点儿软?当你张嘴说话的时候,你聪明吗?……”

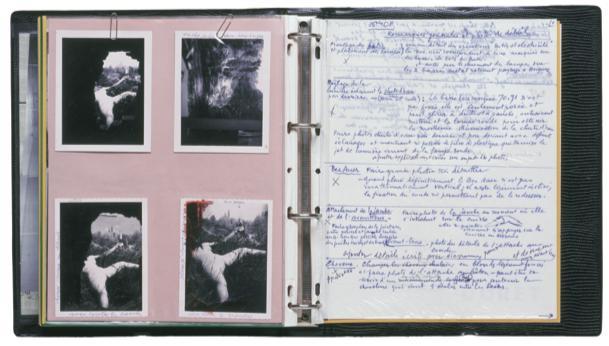

事实若干:展览公开了许多之前从未展出过的资料,其中包括一套《已经给出》的黑白照片。拍摄时间是1968年,杜尚刚刚去世不久,地点在杜尚位于曼哈顿第十一大街上的工作室里。这是摄影师丹尼丝·黑尔(Denise Hare)应杜尚妻子蒂妮(Teeny)的要求拍的,之后整个装置就被逐个拆开,转运到费城美术馆去重新组装。(这是该作品五年之内第二次搬家。第一次是1965年杜尚因为房租过高从位于第十四大街的老工作室搬出来的时候。)照片拍得干净,现代,从一个不失尊重的距离有意识地揭穿了杜尚的大秘密。我们看到巧手工匠杜尚收集的各类垃圾、五金店的废料、旧椅子,看到临时装配起来的《已知》、所有零碎、布料、成捆的电线、灯泡、发动机和风扇。我们还看到无头假人的假发,杜尚在假人右臂上的签名(展出时是背向观众的),以及带有暗门的“空”工作室。没错,就是暗门。来拜访他的人对这件他创作了二十多年的作品毫不知情,因为所有东西都藏在门后。

更多事实:杜尚早在1921年就宣布放弃艺术创作,潜心围棋,1961年再次语出惊人,称将来的艺术家都必须“转向地下”。就是这个杜尚,从1946到1966年一直在偷偷创作《已经给出》。整整二十年,除了杜尚自己以外,只有两个人知道这件作品的存在:一个是他的情人,巴西艺术家玛丽亚·马丁斯(Marisa Martins),另一个是他与玛丽亚分手后迎娶的妻子蒂妮。五十年代,几件与《已经给出》有关的作品的确进入过公共展览系统,但当时人们绝对不会想到它们背后还有一个秘密项目正在进行。其中最著名的是一套情欲色彩浓重的物品:《女性遮羞叶》(Feuille de vigne femelle, 1950);《刺穿之物》(Object-dard,1951);《贞操楔》(Coin de chasteté, 1954)。这些物件都有青铜制的小型复制品,五六十年代参加过一些展览,也被收录到不少画册图录里。《贞操楔》——粉色底座上插着一个褐色的楔子——是杜尚送给蒂妮的结婚礼物。取出楔子,可以看到极似女性性器官的粉红内壁。据杜尚描述,蒂妮有段时间无论去哪儿都要带着它,以至最后让他觉得这个东西“就像结婚戒指一样。”《女性遮羞叶》仿佛女性下阴的模型,最初是送给曼·雷的礼物,好让他能制作一些版数作品,赚点儿救命钱。《刺穿之物》可能是三者当中最怪异的,既像阳具,又像粪便,奇怪地臃肿而了无生气。

1966年,《已经给出》正式完成。一群经过精挑细选费城美术馆管理人员和赞助人被获准参观工作室,以保证该作品能被收入费城美术馆永久馆藏并成为长期展品在馆内公开展出。费城美术馆拥有全球最庞大的杜尚作品收藏,包括杜尚的早年力作《新娘被她的单身汉们剥光了,甚至(大玻璃)》(The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even [aka The Large Glass],1915–23)。作品搬进了美术馆,十五年的拍摄禁令从此开始,183展厅对外开放。一旦与公众见面,人们很容易就能看出《女性遮羞叶》和《刺穿之物》其实是《已经给出》核心人像制作过程中的派生物。而另一方面,《贞操楔》——虽然从技术上讲不是衍生物,但鉴于其对情色和秘密玩笑般的涉猎,仍可被归为《已经给出》的外围产品——仍然是个封闭的谜。(第一张楔子“打开”的照片被收入“一半是物体一般是雕塑”展览画册。)

“你的样子令人发笑,无法用照片捕捉……”

正如黑尔的照片让我们看到该作品在艺术家工作室里的物理特征——1965年杜尚为他严格的组装说明手册所拍摄的一系列照片起到了同样的作用——大量迄今为止不为人知的物品补足了拼图缺失的部分。其中包括拿着灯盏的手臂模型、假人躯干碎片、若干草图、一个为方便作品在美术馆组装而做的纸盒模型。展览画册不仅翻印了黑尔和杜尚拍的照片,还公布了杜尚1946至1952年间写给马丁斯的全部信件。这十多年正好是他偷偷制作人体模型的时期。在这些书信里,我们看到的是一个伤心孤独的爱人和一个醉心创作、乐于讲述自己工作进展的艺术家。杜尚略带忧郁的气质时不时浮出水面:“这儿的秋天很美,但总让人觉得有种葬礼的气氛,和所有美丽的秋天一样——类似于入土之后万事皆休的感觉。”

杜尚对个人和美学问题无动于衷久已得到公认。但这一提法掩盖了他个性中另一个关键面。杜尚有过三段重要的爱情经历:和侨居巴黎的美国书籍装订师玛丽·雷诺兹(Mary Reynolds)(她曾在大战期间协助法国抵抗运动)几十年的浪漫情缘;和马丁斯昙花一现的爱情;以及后来和蒂妮的幸福结合。这几段关系之间并无重叠,但杜尚和雷诺兹以及马丁斯分手后仍然保持通信,而且是很好的朋友。当雷诺兹身患癌症弥留之际,他还专门回到巴黎陪她走完生命最后一程。杜尚绝对堪称一位忠诚的爱人。

看完泰勒对作品制作过程的详细描述,我们第一次知道,雷诺兹去世之后,她的兄弟为杜尚提供了一笔相当可观的信托资金,这样即使他后半生不工作也能过上小康生活。另外,泰勒猜测杜尚之所以在制作人体模型时使用羊皮纸,就是因为雷诺兹是一名书籍装订师。我们还发现,假人的原型是马丁斯的身体,最初模特的头发是褐色的(和马丁斯一样),他与蒂妮结婚后则变成了金发(和蒂妮一样)。最后,我们被告知,有一年夏天纽约气温太高,假人拿灯的那只手融化掉了下来。因为破损严重很难修复,杜尚决定用蒂妮的手臂模型取而代之。但蒂妮手臂比马丁斯的粗壮,所以最终做出来的假人有一种安格尔画中人似的奇怪的不协调感。每条新信息都有助于加深我们对《已经给出》的理解,但对于我个人来说,真正破解杜尚伟大秘密的正是这些小细节。

“不要为我改变分毫,除非你在乎我……”

当然,我一直认为《已经给出》在某种程度上是一件“有关”欲望的作品,这就把它归入包括《大玻璃》(The Large Glass)在内的连续体,同时也符合艺术史对杜尚作品的一般理解,即他的整个创作都和欲望“有关”;没什么新鲜的。看过这次展览之后,我感觉我终于能够以一种有意义的方式来描绘这种欲望的高度和质地了。的确,这场展览让我意识到,目前许多杜尚研究(包括我自己的在内)在谈及欲望时全都只是泛泛而论(不管是资本主义还是拉康式),从来不曾触及欲望具体属性的问题。直到今天,我们才发现“我双腿大开的女人”(摘自杜尚写给马丁斯的信)其实是包含了三个人的一个复杂混合体:雷诺兹(羊皮纸和创作资金),马丁斯(最初的模特和开端),蒂妮(左臂、头发和完成)。装置里的人体模型是两个身体的拼接,而整件作品则记录并证明了三次刻骨铭心的恋爱经历。

一种解读:我认为《已经给出》是一件关于爱和欲望的作品,它所涉及的关系中,爱与欲总是互相交缠,无法分开的。作品拼接的特质表明,我们爱的能力是无限的;爱不是一种可以用完或者填满的情绪。当然了,爱会褪色,这是常事。但它再度出现的可能却持续存在。《已经给出》给我们出了一道难题,但并不是普通意义上的两难困境。问题不在于,我们如何为人类似乎永无止尽、永不满足的欲望制造对应的图像?而在于,当这种欲望与爱之无限性紧密相连的时候,我们如何去表达它?在爱与欲相互纠缠的结合体中,如何清楚地表述固执的生理属性与崇高的存在属性之间剑拔弩张的关系?我们和欲望,我们和对方之间的关系是怎样的?《已经给出》坚持自身的静止,坚持你按照它的规则来观看,这两点就已经为回答上述问题开了个头。它告诉我们,爱和欲望不是便携品,不能一时兴起就来个呼叫转移。整件作品以空间形式让我们看到,当你深陷爱欲之中时,你必须按对方的规矩行事。杜尚的规矩就是把我牢牢钉在原位;作品始终与我保持一定距离,我永远是伸长脖子想要看到砖墙背后的东西,我越是绞尽脑汁,越是只能看到自己的双脚。难道恋爱不就是如此?我们努力想要“了解”对方(我们的爱人),却常常落入自恋的循环,我们想要倾听,却总是以倾诉告终。

《已经给出》让我们与对方(爱人,她)相遇,但从一开始就明确指出,我们不可能真正了解她。她永远是单独的个体。她的沉默由于我们记忆的模糊而更加有力。在我看来,错置的阴唇正是以身体化的形式表现了记忆的扭曲和不准确。这件作品不仅无法在照片里完整重现,也无法被我们心灵的眼睛所捕捉。观众看完以后一般只有一个笼统的印象,不会记得种种细节,因为记住细节往往需要长久的注视。而想要长久注视这件作品实在很难,因为你总会担心自己正在被展厅里其他人观看。这也是该作品常被拿出来讨论的讽刺之处——我们在观看的同时不断感觉到自己也在被观看。而放到这场展览的背景下,我比以往任何时候都清楚地意识到自己可能自私地占用了“过多时间”。我强烈感受到,当我在窥视孔前驻足的时候,别人就看不了。这种一次一人的观看模式正好对应一夫一妻的社会结构,也就是说每次只容一个人占据你的头脑和心灵。情侣关系是问题的关键,因为无论《已经给出》多么“惊世骇俗”,多么激进颠覆,它同时也暗示着我们永远无法摆脱这类情爱秩序的社会传统,恋爱(马丁斯和杜尚成为恋人时,她已经结婚)也好,婚姻也罢,都有一定规则必须遵守——就好像我们永远无法摆脱某些绘画秩序,比如透视图,比如庸俗的背景风光。

《已经给出》里没有完成,只有遭遇。从这个意义上讲,与其说它惊世骇俗(即带有某种色情意味),不如说它具有粉碎自我的破坏性。正如里奥·贝尔萨尼(Leo Bersani)在《弗洛伊德的身体》(The Freudian Body)中写道的:“人类性征具有某种精神上的粉碎能力,它能够对自我意识的稳定和完整构成威胁,要抵御这种威胁,恐怕只有借助性愉悦中受虐狂的一面。”

更多解读:我认为《已经给出》想要创造一种粉碎的美学体验,类似于当我们陷入爱与欲望的时空连续体中时体会到的自我分离。《已经给出》试图呈现在对他者的欲望面前,我们如何安置自身。爱也从这里开始介入。每当说到欲望,我们往往开始谈论对象,因为欲望从本质上说就是一个对象化的过程。但说到爱,讨论的中心问题就变成(至少)两个主体之间激烈的交集。在我看来,《已经给出》距离杜尚早年作品里那种学童似的双关幽默已经走出很远。在这里,我们面对的纯粹是成年人的问题——爱与欲望的纠结,对象化的欲望与爱的伦理水乳交融的复杂关系。

作品的整体感觉是晦暗的。假人的身体躺在枯枝败叶之间,尽管栩栩如生,但却只是一具仿真的尸体。观众不得不贴着门站立。虽然我认为《已经给出》讲述的是爱和欲望(及其在情侣关系中的作用),但我同时也觉得它还制造了某种张力和矛盾,就好像婚姻既唤起人们对永恒之爱的憧憬,也提醒我们死亡不可避免的真理。毕竟,《贞操楔》说得再明白不过,既确立了婚姻纽带,也定下删减的谎言。秘密已定:情侣知道的东西外人无从了解,但互相结合的两个人之间也有秘密,也有无法获知的地方。作品名以“已经给出”开头,就像数学证明,首先给出无可辩驳的条件,这部分内容你不能解答,只能全盘接受。爱和欲望是已经给出的条件;如何安放二者是我们需要面对的挑战。这件作品从女权主义角度造成的影响也许在于,如果我们相信与另一个人建立起爱欲关系意味着以一种激烈的方式重新与自己相遇——而不是像我们通常想的那样是自我的完成——就等于承认了我们缺乏控制力和权威。该作品公认的暴力也许就是为了提醒观众,当你缺少控制力和权威时,你就很有可能被毁灭,被标记——如果回到作品布景,我们将被它标记,正如我们标记它一样,我们在门上留下模糊的手印,无法擦除的记号,忠实地记录了我们曾经在场。

走出183展厅,离开《已经给出》后,周围一切都仿佛变了个样。贾斯珀·约翰逊(Jasper Johns)柜子里的雕塑,约瑟夫·柯内尔(Joseph Cornell)神奇的盒子,吉姆·霍奇斯的花幕,所有东西都带上了《已经给出》留下的印记,都需要我们以自身的孤独,爱欲的哀愁作为前提重新审视。《已经给出》里唯一的玩笑可能就是关于自然风光中的裸女。女性屈从于男性的传统父权主义设置被塞尚敲开了口子,到杜尚这儿,破坏彻底完成。如果我们在塞尚的画里看到的是艺术家的信仰危机,那么《已经给出》这件诞生于爱与欲,秘密而执着地创作了二十年的作品则表达了身为爱欲主体,我们体会到的两难困境和近乎毁灭性的愉悦。最终感到一切完结的是观众,我们手头的工作不再是制造有关爱和欲望的图像,而是在描绘我们感受爱和欲望的能力时令其更加复杂和无限。

“每天都是情人节……”

海伦·莫勒斯沃霍是哈佛美术馆(马塞诸塞州,剑桥)当代艺术部策展人

译/ 杜可柯