安•泰普金(Ann Temkin),纽约现代艺术博物馆绘画与雕塑部负责人

当代博物馆的一个难题就是由于收藏的大量增加带来的艺术品的保管问题。当然,在某种程度上,这也是一切博物馆所面对的问题,但与收藏过往艺术品的机构相比,这种两难的局面对于收藏当代艺术品为主的博物馆而言更为明显。与哲学争论相比,我们通过博物馆的保管机制更能窥见当今博物馆面对的一些棘手的问题。这当然涉及到一个明显的问题,那就是“东西太多!”,但也存在一些更为模糊的问题,比如收藏的力度、收藏的内容等等。

保管事业总是带着一些浪漫的色彩,我不得不承认,在这个方面,我本人就是一个浪漫主义者。我在现代艺术博物馆从事策划工作的时候始终认为,那些由绘画和雕塑构成的所谓的永久馆藏不可能是一成不变的,正是因为我们的保管工作有很多未知的东西。尽管这是全世界博物馆的一条通则,但这种流动性在现代艺术博物馆更是如此,因为长久以来,在很多人的眼里,我们收藏的绘画和雕塑构成了现代艺术的特定历史,而策划人的决策就意味着标准的确定。但是现在,我觉得有责任为观众呈现更多的知名艺术家的作品,以及那些之前没有大红大紫,但是却很有意思的作品。按照题材、年代等诸多展览原则,我们会有更多的展览方式。因此,说句得罪人的话,在我们的保管室里,有很多作品并没有产生什么深远的影响,五十年来,我们所收藏的作品已经不计其数。从1960年以来,现代艺术博物馆绘画与雕塑部的1600件作品进入了永久收藏,但其中不乏大量平庸之作,礼貌地讲就是“不活跃”的作品。造成这种局面的原因是多种多样的,比如,策展人提交这件作品的方案的时候觉得它必定会成为一件重要的作品,但历史的评价往往总显得无情。另外,有些捐赠开始的时候就是可有可无,不过当初还是接受了下来,还有的作品由于其物质性的瑕疵而无法展出,不过第一种情况居多。我们的展览提交文件里对某些艺术家和作品不乏大量的充满自信的溢美之词(当然他们所提交的东西也不可一概而论),但有的报告现在看来无非是奉承而已。

在选取当前的艺术作品的时候,巴尔(Alfred Barr)总是对自己和他的同事进行10%的成功率预测。例如Dorothy Miller上个世纪中叶的“美国画家作品展览”的名单现在看来依然很不错,但是不要忘记,在那个名单上也有一些现在被遗忘的艺术家。成见不一定是卓见,比如巴尔对André Derain晚年作品的大力支持,更近的例子就不忍心举了。时隔不到十年,我们仿佛如梦初醒。对于那些不在博物馆保管室工作的人来说,只要看看以前的双年展图录和艺术杂志就知道了。

1930年的时候,纽约现代艺术博物馆成立,随之,各大博物馆对当代艺术的热情达到了前所未有的高度,它们对于所藏当代艺术作品的历史意义不加任何怀疑。只有卢森堡宫美术馆是个例外,它是在替卢浮宫收藏当代艺术,可以被认为是现代艺术博物馆的前身。这样的不顾后果的新兴收藏热情使现代艺术博物馆的收藏在头几十年充满了矛盾和变动:很长时间之内,现代艺术收藏这个概念本身就处在不断的变动之中。巴尔最初的收藏设想是一个动态的过程,随着博物馆的不断发展,所收藏的作品也在不断变化。但他没有意识到这些作品是有来无回。那些不重要的作品(以及非常重要的作品)都应该移到别处,有十年多的时间,博物馆的相关机构都在时不时地提起藏品的出路问题,比如,有些藏品到了一定年限,获得了一定地位之后就可以转到大都会艺术博物馆。但这种做法也有存在很多问题,所以到了1953年就被废止了,比如现代艺术博物馆的回报问题。当时巴尔提议,建立现代艺术博物馆自己的名作收藏体制,像大都会艺术博物馆那样将一些作品定名为“名作”,而其他的作品最终发配到其他地方。但是人们立刻发现,因为很多实际操作中的问题,这个计划无法进行下去,例如,现代艺术博物馆没有足够的资金和稳定的捐赠来源来保证这些名作的收藏。

于是,在20世纪下半叶,这个计划就流产了。现代艺术博物馆逐渐发展成了一个更加常规化的博物馆,例如,它更趋向于收藏卢梭的《沉睡的吉普赛人》(Sleeping Gypsy),而不是把这样的作品转让给其他博物馆。这意味着现代艺术博物馆出台了一个关于收藏重要作品以及非重要作品的政策,并且放弃了那种从一开始就存在的优劣分明的观念。按照早期的理念,现代艺术博物馆与其他博物馆进行了频繁的换展项目,但却很少出售作品。出售作品比买入作品要麻烦得多,收藏作品需要部门收购委员会的批准即可,但是交换作品不仅要通过该委员会,而且还要通过现代艺术博物馆的董事会的批准。

也许你已经知道我要说什么了,从那时开始,我们这家博物馆开始大量购买当代艺术作品,当时并没有将这些作品看做永久收藏。尽管很多博物馆开始建立了“永久馆藏”,但是我们对于当代艺术品的投入和倾注并没有改变。大多数其他的博物馆,无论是百科全书式的也好,还是当代的也罢,甚至都没有接受巴尔设想的关于当代艺术收藏的“遴选”环节。William S. Rubin设计出了一个将那些最不活跃的作品从收藏当中剔除的计划,但还是落空了,因为馆藏过于冗杂庞大。

大量的收藏成为了我们的问题,就好像无人问津的公墓一样,我们能够得出什么结论呢?首先,也是最重要的教训就是,警告那些胃口大开的策展人,我们的收藏已经多到无以复加的地步。在进一步引进新的收藏之前,先去保管室看一看,至少也得在电脑上看看完整的藏品目录。女人的衣柜就是一个绝好的比喻,很像巴尔所说的“新的来,旧的去”的收藏政策。但谈何容易!大量的廉价品和赠品给我们这里带了道德、审美、经济和政治的问题。但要想提高收藏质量,找到“激活馆藏”的办法,首先就是要认识到这个问题的紧迫性。

我们之所以要这么关注收藏的问题,就是因为有些东西占据着空间,使我们没法收藏那些向往已久的艺术品。至少,我们也可以有机会向我们的前辈那样犯错误,但我们希望做得更好,今天我们做了这件小事,但从长远的角度看,意义却很重大。

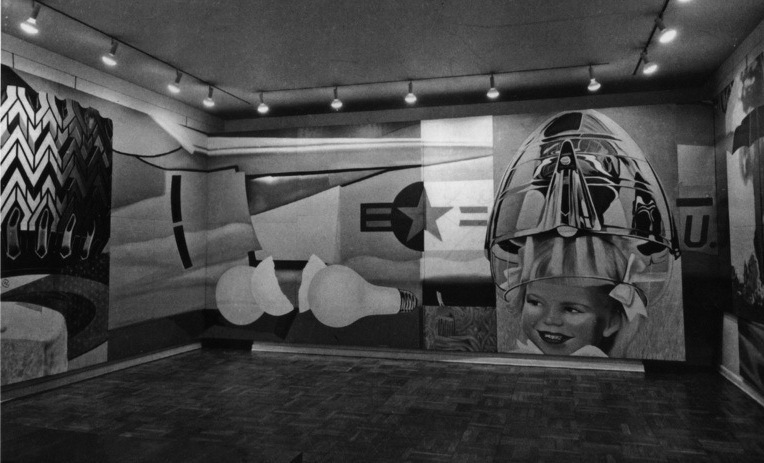

意识到这一点很重要,因为我们当前面临的问题要比我们前辈面临的紧迫。巴尔所考虑的那些东西无论是从形状上还是规模上都还算保守。但相对晚近的一些作品,如James Rosenquist的《F-111》(1965)和Gerhard Richter的《1977年10月18日》(1988),光是这两件作品就占据了整整一个展厅。而当前,占据一个展厅的作品更不是什么稀罕事。出于这个原因,博物馆的收藏更倾向于那些大小适中的作品。谁也不知道有些人是否畏惧购买大型的作品。曾经有一个策展人,对那些能够让赞助人震惊的作品情有独钟,这时他可能和艺术家、保管人、模具师慢慢探讨这件作品的安装和保管要求,这可是个大工程。1950年代末,Dorothy Miller看中了巴黎莫奈的《睡莲》,但其巨大的尺寸却让巴尔一筹莫展。也许在今天看来,这些作品并不算什么,但我们对于尺寸的忧虑却并没有减少:我们能购买多少整间的展厅?随之而来的新问题就是,有多少房间的陈旧、废弃的艺术品需要重新修复、重新发掘,或者重新制作?

当然,保存和保管是两个密切联系的问题。就像现代艺术博物馆的保管部门的主任Jim Coddigton所说的那样,我们总是将有限的资源投入到某些作品的收藏当中,这反映了我们根据目前的现实对未来的预测(在收藏保管的圈子里流传这这样一句半开玩笑的话:经典是被保管出来的)。但是,如果非要不断扩大我们的储藏空间,前提是既不扩大我们的实际空间,也不减少藏品,那么即便是最珍贵的艺术品也会面临危险。因为保管库越是拥挤,艺术品的安全就越成问题。

为了本世纪的宏伟计划,我们必须出台新的保管方案。一个好的例子就是在90年代,当现代艺术博物馆扩建的时候,也相应地在皇后区建立了新的保管设施。在未来的10年,这个保管空间(最初,当曼哈顿新楼还在建设的时候,这个空间被作为临时的现代艺术博物馆使用)也会被填满,到那时候我们还得采取其他错失。能否在其他地方设置附属保管机构?这样可以减少开销,但相应地,条件也会下降。能否长期将作品外借,这是当务之急吗?能不能彻底改变收藏的规模,以作为博物馆计划和项目的一个内在组成部分?这都不失为一条出路,其中最后一点已经在巴塞尔舒拉格现代美术馆(Schaulager in Munchenstein/Basel)得到了实现,按照Emanuel Hoffmann基金会主席Maja Oeri的构想,该基金会的作品就算不在巴塞尔市的博物馆展出,也可以与观众见面。Herzog&de Meuron公司设计的大楼于2003年开放,这座屹立在城市边上的庞然大物既是收藏保管的中心,也是展览空间。

我认为,作为馆长和负责人,他们应该考虑我们博物馆的未来,直接面对收藏保管的事情,而不是将这个棘手的问题留给那些登记员、保管员,或者说那些并没有决定权,但却每天面对这个问题的工作人员。我认为,我们的博物馆(也包括那些将在未来出现的博物馆)最终能拥有必要的建筑和场地展出我们这个时代,以及未来的重要艺术作品,但以何种方式展出,我们现在还不得而知。同时,我们有责任跟随艺术家的发展步伐,而不是期待让他们适应我们的要求,我们必须接受这样一个事实:那些重要的艺术作品往往对我们的这些要求构成了挑战。因此,我们必须用适当的收藏保管项目和空间来武装自己,接受那些作品的挑战,否则这个难题将遗传给我们的后继者来处理,如果是这样的话,他们定会悲叹于我们的短见无智。

文/ Ann Temkin

译/ 梁舒涵