作为研究的艺术,作为艺术的研究:这是当代文化的一股强烈的新力量。它的发展,部分原因是艺术教育的重要变革所推动的,在这场变革中,学术性的方法论和知识生产日益受到重视。伦敦艺术家高什卡-马库加(Goshka Macuga)则被公认为是这种创作手法的勤奋实践者。她的大部分作品都经过长期的阅读和研究,很多都是与其他艺术家(后者的作品经常出现在她的装置里)以及相关领域的专家们密切合作完成的,大都在主办机构的档案馆进行。她的作品出现在无数个当代艺术的讨论中,这些不仅与档案和文献、历史和史评有关,而且所涉及的范围其实很广泛,从艺术史的奇闻轶事到对已消失的乌托邦的全面反思均有。

这种文献类的调查工作产生了丰富的记录,搜罗出大量的历史遗留物,整理出很多文献资料,马库加现实的艺术作品里也不时超越我们所理解的挪用底线。观看她的作品,可以和以下的动向放在一起进行思考:策展、制造展览的历史和展览手法的艺术家人数日益增多。这股潮流不仅形成了对作为艺术生产的展览的(展览作为艺术品,艺术家作为策展人)亦步亦趋的重新规划,而且也形成了我们对以下问题的思考方式的改变:作者身份和作品确实性、原创性和重建、艺术自主性和文化受制的定义。作为调查者的艺术家,作为历史学家的艺术家,作为策展人的艺术家:这个三位一体的身份萦绕于马库加的所有作品里。

这里使用“萦绕”这一词也是经过斟酌的,对神秘主义和其它精神上的异端学说的兴趣长期以来一直是马库加作品的一个组成因素。这也与她早期对(艺术作为)研究的定义有关:如艺术一样,魔法可以被简单地看作是另一种形式的知识生产。例如,她的具有里程碑意义的多室装置Sleep of Ulro, 是2006年利物浦双年展上的又一佳作。这是一个弯弯曲曲的迷宫式结构,尖角式建筑很像《卡里加利博士的小屋》的设置,当房间里,模拟《卡里加利博士的小屋》的梦游者凯撒大小的人躺在一个白棺材里时,更加深了人们此前的联想。马库加的题目指的是意识清楚的睡眠,威廉-布莱克(William Blake)相信,人必须经历过这种睡眠才能够通向永恒的生命和和谐的圣境。自相矛盾的是,这种神圣的统一性很难在雕塑的那些零散的组成元素中产生,这里既有与Simon Moretti和Mai-Thu Perret合作的撒旦式的平面图表,又有曼彻斯特博物馆收藏的植物模型,也有宗教哲学会联合创办人布瓦拉茨基夫人的手工雕刻的肖像——所有这些都围绕着对文艺复兴时期宇宙论、神秘主义、与现代主义之间矛盾的关系,当然还有梦游症等等的详尽调查而展开。如Sleep of UIro实际上和观念上的框架一样,古怪的联系性逻辑引导着马库加的艺术,她反对简化而单一的思维方法,对浩瀚如海的史料进行调查与挖掘,也正是在这种非同寻常的网状联系中,她的创作打上了当代性的烙印。马库加最大的求知欲体现在对各种关系的发掘上, 将众多“关联的物体”(2007年她在泰德现代的展览题目)集合在一起。

虽然思想中难以驾驭、刨根问底的好奇心在马库加最新作品里极为突出,但过去的某些轻松的特质(如现实主义木雕布拉瓦茨基夫人等)已经消失。看上去,似乎是艺术史的轶闻主义决定了某些作品,如2008年慕尼黑Galerie Rüdiger Schottle的作品Gottessegen,以及后来提到的“关联的物体”。(在慕尼黑展览中,等身大的木雕是按照画廊家和一位有影响的博物馆长的大小订做的,在入口处欢迎游客;在泰德,题目里所说的关联中,其中一个指的是战前英国先锋组合Paul Nash和Eileen Agar两名重要成员之间的感情)。

在她近期的三个重要的项目中(2009年在巴塞尔美术馆的《我成为死亡》, 2009年在伦敦白教堂画廊的《野蛮的本质》(The Nature of the Beast),去年春天在明尼阿波利斯沃克艺术中心的《由内突破》(It Broke from Within),马库加都决定将她极具思考力和探索力的精神付诸于政治史中,这些历史是和她所工作的机构紧密交织在一起的,大部分和美国有关。在亚当-西塞(Adam Szymczy)策划的《我成为死亡》中,关注的是一个越南战争老兵汤姆-普列普什(Tom Pripsish),艺术家通过eBay收集他战时的照片。这个项目的题目令人想到了吠陀传言,罗伯特-奥比海姆(Robert Oppenheimer)反复声称在美国西南部看到了第一颗原子弹的爆炸,普列普什现居住在那里,这一地区出现在马库加与人类学家朱利安-加斯特罗(Julian Gastelo)合作的纪录片里,拍摄时,他们重新沿着阿比-沃柏格(Aby Warburg)在1896年从纽约到阿里桑那霍皮印第安人居住点的路线走了一遍,沿途拍下了很多战争纪念物。(Warburg 是这一设计众多史料中另一个重要的参考,这位历史学家似乎是引领精神世界的一个很明显的选择,他的Mnemosyne Atlas并不学院化的拼贴技巧是她自身实验的历史来源,可以被称为三维拼贴。)

在她接下来的两个主要项目里,马库加将那些从研究角度讲并无关系的元素缝合在一个由事实和涵义组成的严密结构中,形成了惊人的效果。主要作品《野蛮的本质》 (Anthony Spira策划) 和《由内突破》(It Broke from Within) (Peter Eleey和Bartholomew Ryan策划)是两个巨大的挂毯,两件艺术纺织品是艺术家2009年在威尼斯双年展上完成的,上面有G20峰会的领导们,硬币上查尔斯五世的头像,赫拉克勒斯之柱,一艘载着难民去欧洲大陆的渔船,就是这样的挂毯,裹住了Arsenale的大柱子。挂毯是对艺术家的错综复杂的工作方式的直接而具体的解读,也为艺术家对权力结构和权力诱惑持续进行的探索赋予了额外的庄严感。通过纹章学历史,挂毯保持了自身与权力奇观和对权力奇观的热爱的显著联系(如鲁本斯为路易十三宫廷设计的挂毯)。《野蛮的本质》是一个围绕着艺术界与权力之间复杂关系的项目,这件作品并不是按照艺术家的意思设计的,而是1955年纳尔逊-洛克菲勒(Nelson Rockefeller)委托的为毕加索的《格尔尼卡》缝制的等身像。1985年借给了联合国,挂在了安全总署会客厅的入口处,2003年科林-鲍威尔支持美国政府伊战时,在当时遭受非议的情况下,曾被报道过。挂毯被带到了白教堂,用于马库加长达一年的展览项目,在这里,《格尔尼卡》真迹在1938年被展出过。它被放在了房间,中间有个大圆的会议桌。公开邀请大家,为任何想聚集在这里的人们提供空间,关于活动的记录和影像资料之后将会被整理出版。在房屋的角落处,是基座上的一个外在奇特的半身像:鲍威尔立体主义肖像,举着一瓶炭疽。其中的政治联系和意识关联成为了一件新作《关于野蛮的本质》(On the Nature of the Beast)的主题,艺术家总是深谙“暗含之意”的不可避免性,而这里刻画的她,多少对舞台中央人物的举动表示厌恶,在那里,威廉王子站在“原版的”《格尔尼卡》挂毯前向参加画廊2009年4月的庆典开幕的人们致辞…一切看上去令人眼花缭乱,比较起来,Sleep of Ulro的迷宫式结构似乎成为了一维结构。

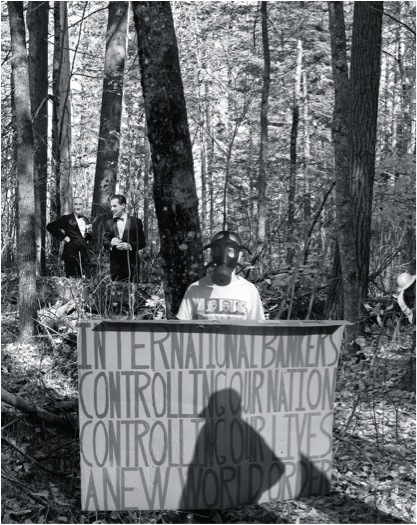

在马库加在美国举办的第一场重要个展《由内突破》里,一个图片组成的挂毯再一次成为了戈尔迪式的结,将与现代艺术史、学院和品特式政治、令它们偶然聚合到一起的经济环境有关的不相关叙述元素组合在一起。这个巨大的黑白帷幕挂在了画廊的深处,艺术家在那里设置了一个谈话的角落, 在2005年Herzog & de Meuron为博物馆的扩张提案中,原本准备在此建一个休息室,但并未实现,艺术家受此启发,做出了这样的设计。墙面上都是沃克收藏的作品和很多材料。在一个有所指向的并置中,Berenice Abbott拍摄的一个在木厂工作的女人的照片挨着雪莉-莱文(Sherrie Levine)的木板作品,二者都面对着成堆的红木,成排排列,其中有卡尔-安德烈(Carl Andre)的1981年的雕塑《通道》(Aisle)。Lost Forty挂毯本身描绘了一个茂密的丛林,这件作品在博物馆展出过,这里原先种植了木材,曾是创办人T.B.沃克(T. B. Walker)最挣钱的来源。整个活人画里混杂着一群陌生人,有的人在艺术家之前的作品里出现过。对于其中涉及的生动的人物图谱(不仅有沃克先生,若干博物馆馆长,建筑师Jacques Herzog, 印第安儿童, 之后提到的普列普什和沃柏格, 艺术家-策展人Marcel Duchamp)并不在本文的讨论范围中,但有几点值得探讨。挂毯左边沃克的身后是两个印着茶叶党图形的标语:一棵树状物正在被砍倒,仔细一看,是明尼阿波利斯(Minneapolis)的福赛塔,这个装饰艺术(Art Deco)的标志在1970年引起了艺术上的争议,当时威廉-瓦格曼(William Wegman)做了一个广告版,上面这个塔侧躺着,作品被叫做《向上的一定会倒下》(What Goes Up Must Come Down)。如今,瓦格曼的作品由于其对恐怖主义意象的曲意逢迎,很难得以实现,这点可看作是如此的社会运动如茶叶党的恐怖文化的后效应。另一个人物,约瑟夫-博伊斯左边的那位,在这里似乎也有所指。他举着一个牌子,上面写着:“我们不想要社会主义,你们这些傲慢的肯尼亚人[指向奥巴马]。”显然,他代表着茶叶党的每一个人。

这一运动出现的令人紧张的事实也许马库加是纪念式挂毯的真正主题,但这一主题开始被艺术界复杂的层层神秘所掩盖,如一叶障目不见泰山。马库加在很多场合感受过茶叶党带来的冲击感,她曾参观过华盛顿DC,圣保罗,对后一个城市的拜访过程中,她拍下了很多照片,这些照片出现在沃克举办的展览中(艺术家再一次将自己融进了挂毯中,这一次为拍者拍照)。

马库加八十年代生活在社会主义波兰,当然很了解社会主义悲剧性的历史,她对运用社会主义这个词(这个词在当今的美国总是受到诋毁)的兴趣是和她对许多关于自由(艺术自由,表达自由)的议题的误解是息息相关的,尤其是当这个词和对反动文化的仇恨紧紧联系在一起而产生种种误解时。用Mu’ammar al-Gadhai的话讲,谁知道什么会到来呢?“自由表达是每个自然人的权力,即使一个人行动上是不理智的,他/她也有表现这种癫狂的自由。”虽然是碎片式的记录,但这样的自由却在《迷失Forty》中部分地被记录下来。

马库加目前正在准备在家乡华沙的Zacheta国立美术馆举办的展览,这场展览对机构内的历史进行再一次的深度探讨——这是一段无法逃避审查的历史。有趣的是,她在Zacheta的调查关注的是后八九这段历史,这一时期在传统上与“言论自由”回归到后共产主义的东欧是分不开的。届时,是否会展出挂毯织锦还是未知,但近代政治史的经纬线将再次穿梭在这一项目的纹理之中。

迪特·若斯查特 (Dieter Roelstraete)任比利时安特卫普市的Van Hedendaagse Kunst Antwerpen的策展任。

译/ 王丹华,校对 / 陈镜暄