假若尼古拉·费多罗夫(Nikolai Fedorov)还魂,想来应该会感觉匪夷所思。前世的他曾是一个无人问津的作家;一位俄国王子的私生子;一位不断被中亚大草原的荒芜景色吸引折返的男人;一位掌管着莫斯科最大的图书馆,鲁缅采夫博物馆(Rumyantsev Museum)图书馆的小职员;一位曾在几本小说里出现过的19世纪俄国人——他会发现自己从籍籍无名变成了历史巨擎。如今,正是这位费多罗夫,被奉为了宇宙主义(cosmism)之父。

宇宙主义眼下风头正劲。它从前苏联现代性的残骸中持续发射出一连串令人耳目一新但同时也让人颇感费解的信号波。其实宇宙主义从来都不是一个整体性的运动,所以从某种意义上来说,这种碎片化的现象倒也跟该学说的特征相符。宇宙主义不会生成一幅图景。我们最好将它设想成一个在奇异能量场中聚集、散布的一系列宇宙主义。就好像弥散在如钻石般璀璨的夜空中的“超体”(Lucy)。

我们可以在e-flux于2015年为奥奎·恩威佐(Okwui Enwezor)的威尼斯双年展策划的“超级社群”(Super-community)项目中发现它的踪迹。或者是在黑特·史德耶尔(Hito Steyerl)同年的录像装置作品《太阳工厂》(Factory of the Sun)的余晖中看到它的身影。再或者,就是在“e-flux经典”(e-flux Classics)丛书中那本红色封套、厚重的《前卫博物馆学》(Avant-Garde Muselogy)里找到它。这本书由艾尔森尼·泽里亚夫(Arseny Zhilyaev)担任编辑,收录了宇宙主义者们关于博物馆功能和性质的思考演进。全世界的策展人们都不敢不马上掏出自己的小笔记本。

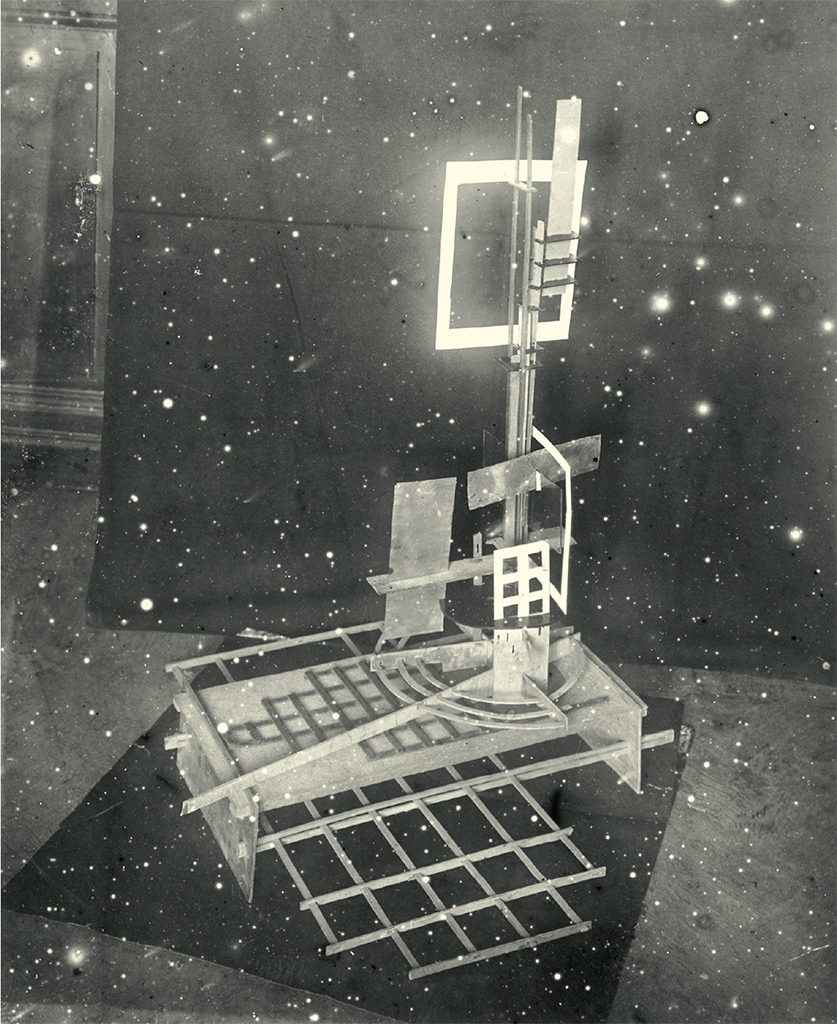

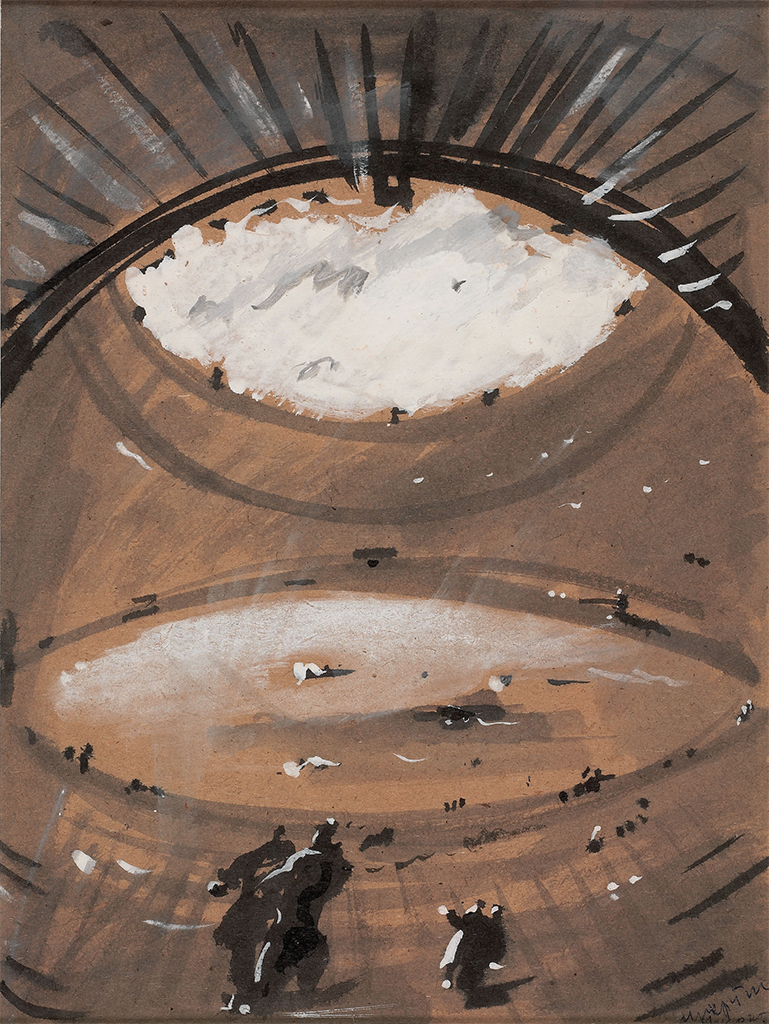

柏林的HKW美术馆(Haus der Kulturen der Welt)于去年九月接过了接力棒,作为美术馆有关历史上乌托邦想象的四年期项目“100年的此刻”(100 Years of Now)的一部分,安塞姆·弗兰克(Anselm Franke)邀请了安东·维多克(Anton Vidokle)、鲍里斯·格罗伊斯(Boris Groys)以及泽里亚夫共同策划了“永生的艺术:俄国宇宙主义”(Art Without Death: Russian Cosmism)。泽里亚夫为该项目准备了一张星形的大阅读桌,用来象征费多罗夫学说中提及的智慧之秩序;桌上摆放着多种语言的宇宙主义著作,供读者们翻阅。此外还有一个学术会议。格罗伊斯策划了一个俄国前卫艺术的展览,这些从希腊塞萨洛尼基的国家当代美术馆(State Museum of Contemporary Art)科斯塔基斯(Costakis)收藏中选取的作品来自俄国革命最初的年月,这个展览给1913年的俄国未来主义歌剧《征服太阳》(Victory over the Sun)提供了语境,同时也彰显了这部戏的深远影响。在主展厅,沉浸在黑暗中的是安东·维多克刚刚完成的电影三部曲《众生永生!》(Immortality for All!,2014-2017),每部片子都安放在一个外观不同的黑色结构体内,让人想起在黑夜的死寂中若隐若现的村庄,也让人联想到位于哈萨克斯坦卡拉干达的穆斯林墓园中那些奇异的墓室,宇宙主义者、太阳生物学家(heliobiologist)亚历山大·奇热夫斯基(Alexander Chizhevsky)1942年时就是被关押在此地的劳改营中。不过他并没有因此停止自己的科学实验,并且在太阳表面活动和人类文明进程的兴衰间建立起了直接的因果关系。宇宙主义的历史该如何呈现,如何架构,组织者们费尽了心思。该学说的历史从未进入学院系统;知识存在的形态繁杂多样。《永生》的黑色墓穴装置的概念来自史德耶尔,设计则由尼古劳斯·赫什(Nicolaus Hirsch)和米歇尔·穆勒(Michel Müller)实现。在维多克、史德耶尔、格罗伊斯、泽里亚夫,以及弗兰科·贝拉尔迪(Franco “Bifo” Berardi)等人之间展开的有关宇宙主义的一系列新对话结集成书,勾画出该领域的轮廓。1 格罗伊斯今年将出版《俄国宇宙主义》(Russian Cosmism,MIT出版社),又是一部宇宙主义文选译著。

但费多罗夫不会体会不到其中的讽刺意味。他能否辨认出自己这众多的徒子徒孙并非重点。今天的宇宙主义的形态更像是小径分叉的花园,不过路却是断开的。并不是它的所有思想都来自费多罗夫,费多罗夫的学说也不是全都得到了承袭。很多成果来自俄国科学界那些受经验主义驱动的杰出头脑;另一些则底气十足地享受自己非正规知识的状态。费多罗夫最初的基本观点解释了这种扩散方式不同寻常的特性。他想要做到的是重新书写《新约》的《启示录》,与此同时,改善整个人类的生存状况,以及利用最新的科学发现来解决人类最大的生存问题——消除饥饿,终止对地球自然资源的挥霍亵渎,达到普世的和谐,并使死者复生。最后这一点,战胜死亡,将他众多分散的想法汇集在了一起,在他自己的体系里被称作“共同事业”(Common Task)。

早在十九世纪中期,费多罗夫就意识到了地球资源是有限的,并且终将无法支撑地球上的所有生命所需。他预见了在他想象的那个未来世界——无论是精神层面、实际层面还是字面意思上,将人类送往外太空,重返宇宙,与之合为一体的需求。简而言之,他毕生致力于将科学理性的力量带入《启示录》。从某个角度来看,费多罗夫是一位现实主义者。在等待科学家研制出生存和不朽的科技的同时,他提出了一系列临时方案。其中,博物馆被赋予了极为重要的角色。费多罗夫认为,博物馆的责任不仅在于保存记忆,更在于保存我们所有祖先的生命。他用它来留住时间,并且期待它可以进化:

博物馆的功能不超出圆圈舞和先祖祠的功能,都是环形的运动呈现的样子,举例来说,太阳的运动轨迹,夏日太阳回归,使在冬季凋零的生命复苏。唯一的差别在于,圆圈舞和先祖祠的活动中没有实际的权力;而博物馆的活动却真正拥有回归和给予的权力。这也就是说,当博物馆自身化为尘土,它创造出了用来调控自然那毁灭性的致命力量的工具来掌控自然。2

这些工具将会改变我们所知的博物馆,而且让每一个死去的人得以在未来重生。最终,死亡将被阻截,而生命将永无止境。

费多罗夫终其一生坐在图书馆里的书桌旁发展他的这套理论。他如饥似渴地阅读各类书籍,如有所需,他会站起身,把他们所需的书送到他的“顾客”那里。他的日常工作的这一基本状况使得他有可能发展出极其宽广的知识面。对他而言,知识更像是分散的能量,充满生产力;它可以并且也的确把他带上了天。没有任何的知识只是作为理论存在。他上下求索的无非真理,并且始终秉持着一个图书管理员式的工作程序:知识是用来与他人分享并且付诸行动的。据说他像早期的基督徒一样生活,故意让自己身处贫困:他很少进食,似乎只为自己的思想而活,他充满善意。他和志趣相投的读者们展开自然随意的对话,给他们提供进一步阅读的建议,并且分享自己的想法。鲁缅采夫博物馆的读者里包括当时最重要的知识分子,于是费多罗夫的故事和托尔斯泰,以及年轻的康斯坦丁·齐奥尔科夫斯基(Konstantin Tsiolkovsky)——他后来成为了俄国宇航事业的先驱——都有交集。陀思妥耶夫斯基听闻费多罗夫的想法后写信给他们一位共同的朋友,说道,“我边读边觉得那是我自己写的。”

就这样,费多罗夫将思想的生命看作是与生命本身紧密相连的。他每天沉浸于这些理论,却从来没想过把它们整合成一个系统。他公然蔑视康德和实证主义者们。他几乎彻底地远离欧洲以及城市的生活方式,而是选择了草原。他尝试从头开始思考每件事,直至进入宇宙的层面;他对纯粹的科学理性和实验方法报以极大的虔诚。科学和技术会为每个人提供进入存在秩序的直接路径,这种秩序可被称为宇宙的(cosmic)。宇宙会克服现代性以及混乱。因为他自己的研究工作是通过他在图书馆里的那些卷帙浩繁的书丛朝向四面八方铺展开的,于是他的知识也不是高度专门化的。他的思想曾经——现在也是——想法、渴望以及顽强信念的非凡组合。它比一般正规研究中常见的体量更大。或许也正是因为如此,费多罗夫避免将自己视为知识分子;他坚称自己是没受过教育的人。

费多罗夫于1903年辞世,在他死后,他那些数量巨大且分散的论文被编辑成两卷《共同事业的哲学》(The Philosophy of the Common Task)出版,一卷出版于1906年,另一卷出版于1913年。费多罗夫生前对发表自己的成果表现得十分迟疑,一是因为他知道自己关于起死回生的观点在正统东正教眼中属于异端,另外一方面也是因为研究尚未完成。即便是以今天的标准来看,他的思想也令人瞠目结舌。这卷书出版后,他的思想继续以非正统、学院外的方式持续壮大,读者群亦是如此。宗教学者、艺术家、诗人、乌托邦主义者和科学家从他的著作中拣取某些元素,作为发展各自研究和作品的基础。1920年代,他的一些追随者将自己定义为宇宙主义者甚至生物宇宙主义者(biocosmist);还有一些人加入了无产阶级的队伍,参与无产阶级革命中重新定义艺术的工作。尽管“共同事业”中包含很多适用于科学共产主义的元素,但是费多罗夫自身有关社会秩序和公正的观点却大大超越了政治意义上的国家的想象。这造成了麻烦。

这些思想中的未来主义倾向很明显,在斯大林当政期间,开始遭到苏维埃政府的正式打压。宇宙主义思想要么被迫加入苏联太空项目的谋划,要么就只能作为手稿躺在抽屉里等着发霉。1989年,苏联解体,一些散落的线索又开始在公共话语中出现;费多罗夫的名字也开始再次被提及。将这些散落的线索汇集,组织起一个有异于主流历史的谱系的呼声日益高涨。宇宙主义现在被视为一个整体,就好像一个失落的文明,其中隐藏的秘密或许可以帮助俄罗斯人及非俄罗斯人对抗人类社会终结阶段的新秩序。

这把我们带回了宇宙主义者们的前进以及维多克的三部电影:《这是宇宙》(This is Cosmos,2014)、《共产主义运动是由太阳引发的》(The Communist Revolution Was Caused by the Sun,2015)以及《众生永生和复生!》(Immortality and Resurrection for All!,2017)。每部电影都有自己的侧重点,但在眼下的语境里,最好还是将它们放在一起来谈,因为维多克发明了一种新的传达宇宙主义思想的方法——一种既见树木又见森林的方法。这些思想给这个三部曲提供了脚本,但是它们被安放其中的方式导致了一种不连贯的叙事,以及在不同场景间飞针走线般地转换,正是在这种节奏里,宇宙主义思想得以表现和阐述。

先是一位隐身的讲述者,随后出现了一群演员,他们扮演的是科学实验室的助手、图书管理员、博物馆里的观众以及一些生活在在乡村、保持着传统生活方式的人们。所有人都说俄语。他们大部分时间都在引用费多罗夫写于19世纪的文章,但有时候也会涉及一些更晚期的宇宙主义者诸如奇热夫斯基和弗拉基米尔·索洛维约夫(Vladimir Solovyov)的著作。无论博学的还是无知的角色,所有人都在朗诵费多罗夫式的词句,但是没有任何人扮演居高临下的专家。就这样,在不断离题又不断言归正传的起伏中,宇宙主义的思想散布其间,这部电影把宇宙主义的观点逐个加以呈现,庄重、缓慢,甚至充满了仪式感,暗示着但却并未明确宣称一种政治模式。这种方式让观众有时间去聆听、去吸收那些概念。这些思想在生与死,过去、现在和未来间来回摆荡。电影的时间扩张成了若干时区,既像又不像是圣经式的。那些声音仿佛在传递古老的智慧,其中有些来自古埃及,从太古时代起就存在的问题。它们以信使的面目出现。当所有该说的说完,该做的做尽,仍然没有形成一个统一的观点。费多罗夫的思想也不再只属于他个人。

最终的结果可以用维多克本人所写的一个章节总结,这个段落重复出现在了每一个影片中。宇宙主义者们提出的构想的背后推力:

因为宇宙之能量坚不可摧

因为宗教是祖先们的崇拜

因为真正的社会平等意味着众生的永生

因为爱,我们必须把我们的祖先从宇宙微粒复生

作为矿物质

作为活化植物

太阳的

自给自足

集体意识

不朽

跨性别

在地球上

在太空飞船上

在太空站

在其他星球上

这些影片把我们带到了宇宙主义们曾经生活和工作过的地方——卡拉干达、克里米亚、帕米尔高原,以及莫斯科的博物馆和图书馆。宇宙主义者们工作的实物都是片段式呈现的,只是一个仍在进行当中的研究的一部分。智慧从来都不是完整无缺的。思想出现之时只是一颗优美的微粒,一粒举足轻重的微尘,我们无法尽悉其全部,无论是来自19世纪的还是出自现代。思想在这里是一个毫不张扬的理想,一个为之奋斗的对象。维多克在复制作为图书管理员的费多罗夫之举:他带来了从别处寻得的、我们尚不理解的思想,并将它散播出去。

而费多罗夫思想中的善意也通过电影对声音、色彩和光线波段的控制而得到了切实地表达。白色频闪光效应是一种新的巩固记忆的医疗手段,用来对抗老年痴呆症,在影片中成为了调整节奏的间歇符。治疗毒瘾的催眠疗法中的念诵方式重置了故事,把我们带到宇宙主义者的世界,又将我们送回现实。沐浴在红色光线中却出乎意料地让人感觉甚佳。这几部电影从奇热夫斯基的空气电离子吊灯中汲取了灵感,这个发明是将电离子发射到空气中,从而作用于人体,不知不觉地改善身体的血液循环。在第二部电影里,我们可以看到人们在炙热的阳光下安装一盏这样的吊灯。太阳照射在宇宙主义上。宇宙主义吸收阳光。或者应该反过来说吗——太阳吸收宇宙主义?这本身就是永恒的先期状态?

这几部电影并没有尝试回答此类问题。它们只是为这些思想找到了传达到观众身心的新途径,“共同事业”或许可以以一种很私人的方式被理解,那是一种团结和兄弟之爱的高级形式。当我们仰望天空的运动时它就在那里,似乎是为了我们而存在,但又从来不仅仅是为了我们。这让我们得以用古老的眼光去看待这些事物。它对科技的热烈拥戴对前进将有所助益。长久以来艺术界都在寻找对市场的执迷之外的不同方法。但无论宇宙主义是否资本垄断或者无产阶级专政之外的另类途径,有一件事是很明确的:宇宙主义者们的思想正在被真实存在的人传递给我们,那些同路人,一些还活着,一些在地狱边缘挣扎,一些已经死去,没有任何附带条件。他们只想帮助我们再次找到方向。我们的共同目的这个问题再一次被摆上了桌面。

莫莉·内斯比特是纽约州波基普西市瓦萨学院艺术史系教授,也是Artforum杂志的特约编辑。

注释

1.艾尔森尼·泽里亚夫编辑,《前卫博物馆学》(纽约:e-flux经典,2015);朱莉塔·阿兰达(Julieta·Aranda)、穆柏安(Brian Kuan Wood)、史蒂芬·斯奎博(Stephen Squibb)、安东·维多克编辑,《永生的艺术:关于俄国宇宙主义的对话》(Art Without Death: Conversations on Russian Cosmism,柏林Sternberg出版社,2017);尼古拉·费多罗夫,《人为什么被创造?共同事业的哲学:文选》(What Was Man Created For? The Philosophy of the Common Task: Selected Works),Elizabeth Koutaissoff和Marilyn Minto翻译(伦敦:Honeyglen出版社;洛桑:L’Age d’Homme出版,1990),以及小乔治·M·杨(George M. Young Jr.),《俄国宇宙主义者:尼古拉·费多罗夫隐秘的未来主义及其追随者》(he Russian Cosmists: The Esoteric Futurism of Nikolai Fedorov and His Followers,牛津:牛津大学出版社,2012)。

2.尼古拉·费多罗夫,“博物馆,意义和目标”(The Museum, Its Meaning and Mission),收录于《前卫博物馆学》,66。

译/ 郭娟