曾在雅典和卡塞尔参观过第十四届卡塞尔文献展的观众或许已经忘记他们在面对那些1960、1970年代的阿尔巴尼亚绘画时感到的由衷困惑。Arben Basha、Llambi Blido、Pandi Mele、Hasan Nallbani和Zef Shoshi——在诡秘的巴尔干共和国之外,几乎没有人听说过这些艺术家。杰森·法拉戈(Jason Farago)在《纽约时报》的文章中说,2017年的文献展,“每一个你熟悉的名字会伴随着十个你根本没听过的名字,而且你完全有理由不知道这些人。”然后他还特别提及,“尤其诡异的是,阿尔巴尼亚社会主义现实主义居然重见天日了。”

另一位批评家迪恩·基西克(Dean Kissick)在《Spike》上写道,“如果把第十四届卡塞尔文献展拟人化,那就是一个在1970年代社会主义阿尔巴尼亚的火鸡农场里受苦受难的前卫画家,谁都不知道他是谁。”

他口中所说这位受苦受难的艺术家就是艾迪·希拉(Edi Hila)。去年终于接连有两个他的机构展开幕——一个是在华沙现代艺术博物馆,另一个是在阿尔巴尼亚首都地拉那的国家美术馆——也终于有机会纠正一下人们对铁幕另一侧生活和艺术的漫画式想象。如果说卡塞尔文献展展出阿尔巴尼亚艺术和艺术家的做法所引发的反应提供了艺术界不改其狭隘地域性本能的证据,那么希拉的艺术却以一种奇特但又明确的方式在特朗普时代重新布局的地缘政治版图中占据了中心位置。

希拉1944年出生于阿尔巴尼亚西北部城市斯库台。他在地拉那接受社会主义现实主义绘画训练,在创作成长期,他的确是在阿尔巴尼亚远郊乡村的一家处理鸡肉的工厂从事体力劳动。希拉在1972年发表了他的油画作品《种树》(Planting of Trees)后被下放接受再教育。这幅充满欢欣情绪、色彩丰富的田园风光画隐约有些超现实主义色彩,恩维尔·霍查(Enver Hoxha)独裁政权下那些严厉的官方裁判机关把这幅画批判为充满空想色彩,并且缺乏正确的阶级意识和英雄主义。这张重要的绘画展现了一种集体主义式的田园牧歌,与此同时混合了真正的集体生活中那种毫不做作的精神气质,而舍弃了正统的社会主义现实主义绘画中高度制式化的图像生产机制。从我们现在的视角回头去看,这是一次对政治宣传拙劣而失败的尝试——但也正因为这样,这幅作品显得更为成功。

在华沙的展览上,《种树》和希拉在下放过程里与农民们生活在一起时创作的几十幅速写一起展出。这些松散的、日记般的速写体现了希拉含蓄的阶级同情心:杜米埃(Daumier)式的色彩,同时也让人联想起马森(André Masson)。实际上他从未停止创作,只不过一直到1990年代都被禁止展出。随着阿尔巴尼亚痛苦地从一个僵化的中央计划经济体转向一种高风险的赌场资本主义,希拉的创作也进入了一个新的阶段,他在自己的绘画中捕捉到了这种横扫一切的巨变;这些画看上去既美丽又阴郁。

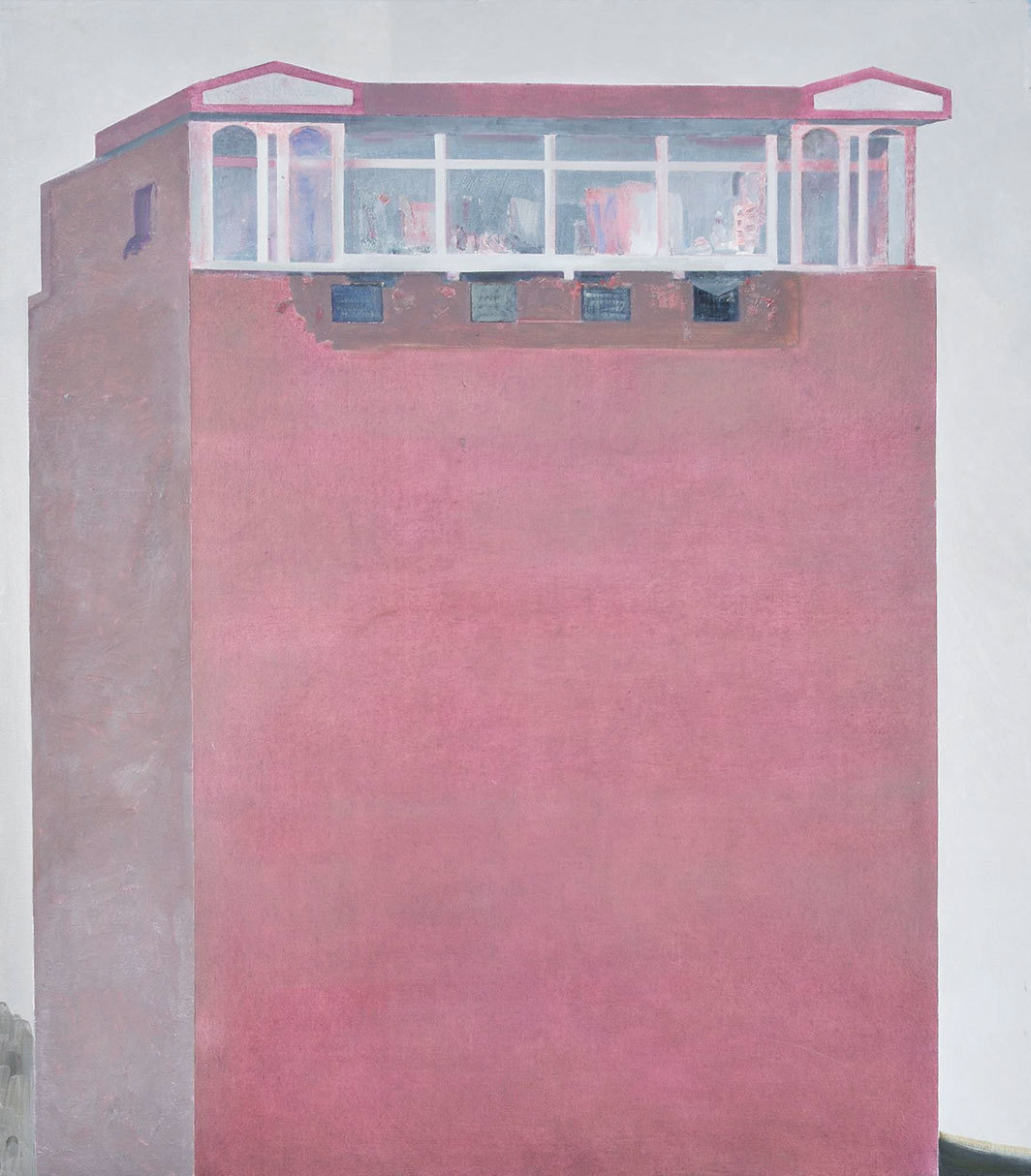

希拉的创作都是以系列展开的,他偏向采用一种疏离的观察者进行精确报导的视角,并且有着动人、暗淡、类现实主义的风格和多变的色彩。在“悖论”(Paradox,2002-2005)、“路侧物”(Roadside Objects,2007-10)和“威胁”(Threat,2003-2009)系列里,阴郁的棕色体现了窘迫的日常生活的乏味和辛苦。2013年的“顶层公寓”(Penthouses)里,希拉在那些水果色的单色块顶部描绘了阿尔巴尼亚新贵们的住所。2015年的“国家大道上的烈士”(Martyrs of the Nation Boulevard)描绘了意大利占领时期残留下的法西斯风格建筑那种压抑、忧郁的灰色。希拉多幅以人物为中心的绘画中都出现了喷洒和涂抹过的浓烈色彩,其中尤其令人印象深刻的是2000年的《母亲》(Mother),这幅画和惠斯勒(James Whistler)著名的人物肖像一样阴郁,画家也显然也对惠斯勒的影响毫不避讳。画中,希拉生病的母亲穿着一件寒酸的印花裙,非常固执地把遥控器指向一台不存在的电视,画外,在观看者左侧,她在调换频道或者试图控制其他东西。她处在黑暗之中,而黑暗似乎是不详的——这种黑暗或许只有真正的画家的手才有能力捕捉到。

希拉的创作和生活与波兰现实主义画家安杰伊·乌博莱夫斯基(Andrzej Wróblewski)之间的可比性远不止表面上看起来那么简单——乌博莱夫斯基也是在2015年华沙现代艺术博物馆的另一场展览上开始受到国际性关注的。乌博莱夫斯基同样认为现实充满了模棱两可之处,根本无法用那种黑白分明的宣传手法来创作,最终导致他与官方路线分道扬镳。如果人们认为乌博莱夫斯基是想要尝试说教但无法做到,那么希拉就是完全试也不想试。他的作品的力量源自对真正的“现实主义”的执着,即便这让他在正统的“社会主义”路线下无法创作也绝不妥协。他坚守自己对绘画的信念,认为绘画是“描绘世界最恰当的方式”——正如埃里克·德·沙塞(Eric de Chassey)在华沙展览的画册中所写。德·沙塞认为,如同吕克·图伊曼斯(Luc Tuymans),希拉的兴趣并不尤其在于表现某些事实或者历史事件,他想要在创作中捕捉的是由情绪和瞬息万变的命运、感受和预言构成的现实。他的“开放博物馆”系列(Open Museum,2017)将橱柜作为主题:有一个看起来像是大型计算机,另一个塞满了自动步枪。历史似乎以寓言的方式存在于这些邪恶的珍奇柜里——但哪段历史,谁的历史,却又无从分辨。

不过,这种对不可言说之物非同寻常的关注并不意味着希拉的作品比那些他被要求描绘的社会主义英雄形象更缺少政治性。恰恰相反,他的艺术以其自身的方式展露出库尔贝式的现实主义的激进。对于那些无法发声的、穷困潦倒的所谓小人物的关照给希拉的作品带来一种微妙的人道色彩。这些绘画中无疑存在着一种情感深度,这在东欧自1990年代以来出现的后摄影绘画中是普遍缺乏的(如Sławomir Elsner、Adrian Ghenie、Victor Man和Wilhelm Sasna)。《顶层公寓7》(2013)中的建筑让人联想起1980年代对新古典主义的迷恋,或者在《烈日下》(Under the Hot Sun,2005)中,生锈的油船搁浅在海滩上,而海滩上布满了晒日光浴的人支起的遮阳伞,这些作品或许含有一丝讽刺意味,但同时也传达出一种忧伤,那是一种无需依托情节起伏存在的感染力。

现实的讽刺意味较之作品更甚——全球金融机在后共产主义国家释放的野蛮、不受控的资本主义开始令其自食恶果。一边是肆意的内线交易、黑材料、行贿,另一边则是不断加剧的贫困,以及各种合法及不合法经济体的彻底叠合:这些特征为后苏联世界赢得了“蛮荒东部”(Wild East)的绰号。无论现任美国总统是否真的是普京的“线人”,至少2019年的美国看起来越来越像是俄罗斯联邦的一个省,慢吞吞地追赶着首都早已如火如荼展开的大都市发展。希拉近几十年的创作像是一幅全景图,反映了一个正在经历一种极端商品化的国家的外观和情感。这个社会已经精疲力尽并且焦躁不安,无法消化这些过于疾速的变化。希拉画中的静止是一种迷惑性的平静,是对外部世界疯狂速度的感知校正。他1997年创作的三联画《未来之人》(People of the Future)描绘了一艘巨大的幽灵船,似乎正向观者逼近,这幅画可说是他最动人的作品之一,而从今天的角度来看,也是他最令人惊惧的预言性作品。这幅画创作于87名阿尔巴尼亚移民在试图穿越亚得里亚海时溺水而亡的事件之后,是对那些对将致使他们流离失所的事件毫无预感的人们的纪念。

迪特·若斯查特是芝加哥大学纽伯尔文化及社会学院(The Neubauer Collegium for Culture and Society)的策展人,他同时也在芝加哥大学授课。

文/ 迪特·若斯查特 | Dieter Roelstraete

译/ 郭娟