2001年的911事件之后不久,布什政府发布了数条法案和行政命令,允许对疑似恐怖分子进行无限期羁押,以及对非美国公民进行无平民监督的军事审判。就如同此前出现过的“例外状态”——现代世界的首个例子就是德国在1933年对魏玛共和国宪法中规定的个人和公民权利进行限制——此类例外条例通过中止法律效力来保护民主制度(在这个例子里,也就是美国司法公正的基本准则):人在被证明有罪前都是无罪的。紧接着,在2002年,美国在古巴的关塔那摩湾开设了一系列拘留营,据国际特赦组织的报告,“已经成为美国政府在反恐战争的名义下对基本人权进行践踏的标志”。

当奥巴马签署了《2012年财政年度美国国防授权法案》(National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012)后,他将布什政府留下的“遗产”进一步扩大化了,确定了总统对恐怖分子嫌疑人进行无限期拘留的权力,包括在美国国内拘捕的美国公民,于是——根据美国公民自由联盟(American Civil Liberties Union)的说法——使得关闭关塔那摩湾拘留营变得更加遥不可及。十六年来,关塔那摩湾的被关押者——现在还剩下四十人,虽然特朗普曾经呼吁要再次把拘留营填满——一直处在与外界完全隔离的状态,所以我们这些居住在大城市的人基本上无法得到任何与他们相关的直接信息。其中的穆罕默杜·萨拉希(Mohamedou Ould Slahi)的《关塔那摩湾日记》(Guantánamo Diary)算是一个例外,这本书经过了六年的官司才在2015年进入公众视野,即便如此,书中还是有2500处文字被涂黑了。所以2017年底,当32件色彩丰富的纸上绘画作品以及由八位囚禁在这个恐怖机构内的囚犯制作的精巧雕塑以充满浪漫主义色彩的标题“海的赞歌:来自关塔那摩湾的艺术”(Ode to the Sea: Art from Guantánamo Bay)在纽约市立约翰杰刑事司法学院(John Jay College of Criminal Justice)展出时,我们不得不表示震惊了。

![穆罕默德·安西,《无题(手持花朵)》(Untitled [Hand Holding a Flower]),2016,纸上丙烯,17 × 12".](http://www.artforum.com.cn/uploads/upload.000/id12968/article01_1064x.jpg)

此次展览的策展人包括约翰杰刑事司法学院的副教授艾琳·L·托马逊(Erin L. Thompson),语言艺术家查尔斯·希尔德兹(Charles Shields)和考斯希根绘画雕塑学院(Skowhegan School of Painting and Sculpture)的数字档案保管员佩吉·莱诺(Paige Laino)。他们发现与关塔那摩湾相关的律师们“收集了大量囚犯的艺术作品”,无论是作为礼物还是请求他们代为收藏,于是决定开展这样一个项目。如托马逊所写,其中一半的艺术家,就如同他们之前的成百上千个被羁押者一样,在发现并未对美国国土安全构成威胁后被释放了。“海的赞歌”受到了国际性的关注,于是国防部裁定这些艺术作品不属于艺术家,而是属于美国政府,且必须留在关塔那摩湾。

“海的赞歌”的规模之小,陈列之简陋以及展示地点之隐秘都与该展览的政治重要性相逆。这些来自关塔那摩湾的艺术作品被放在橱窗里进行展示,位置在总统展览室——在该学院的六楼,只比走廊略大一点——除了写在墙上的展览标题之外再无对具体语境的提示;一份11页的黑白复印件放在现场任人取阅;当你在约翰杰学院的楼里费尽力气寻找展览地点的过程里,你会时不时地看到“公正”这个词,它们简直无处不在。不过,另有一份资料丰富、限量版的在线画册,但并未在展览现场发售。这本画册里包含展览中一些艺术家的访谈;托马逊和莱诺撰写的文章(莱诺将这些被羁押者的作品与小布什的绘画受到的评论进行了比较,艺术界不少知名的批评家都曾经评论过布什的作品),以及一位前囚犯曼苏尔·阿戴菲(Mansoor Adayfi)的文章;一段摘录的文本,其中艺术家特雷弗·帕格伦(Trevor Paglen)描述了那些在秘密关押点工作的军事人员佩戴的纹章;令人动容的诗歌,包括一位前囚犯写的诗句(也出现在了展览中);以及,所有艺术作品的彩色印刷版和简单的文字介绍。

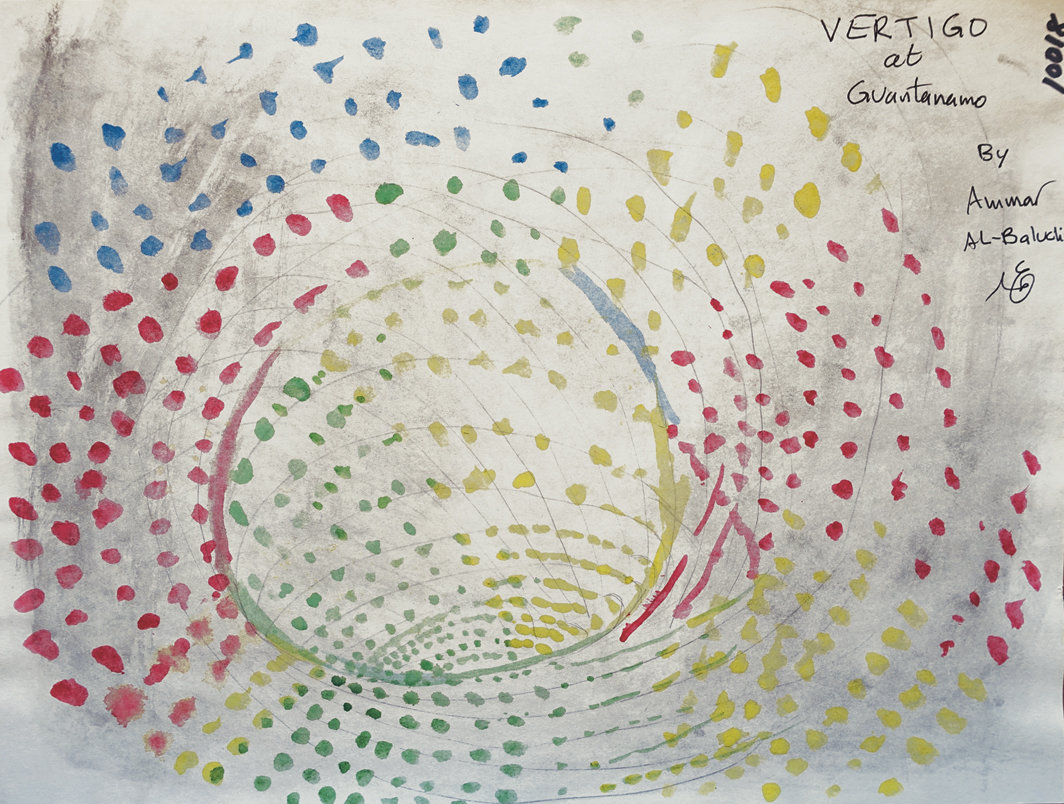

令人吃惊的是,这些作品大部分出自监狱里的艺术课程,这种课程为戴着镣铐的囚犯提供创作的材料和工具,以及一些大致的引导。根据画册中的介绍,这一艺术课程始于2008末或2009年,由狱方发起。在那之前,写写画画都是被禁止的。数位被羁押者都提到了一位约旦或者伊拉克裔的艺术老师,我们可以大胆地推测,这位教师不大可能受过艺术治疗的训练。关塔那摩湾这些数量巨大的作品大多是几个主题的变体——很有可能是老师布置的题目:静物,手持花朵等等。唯一一张完全是原创的作品,也是唯一一幅抽象绘画,是阿玛尔·阿尔-巴鲁什(Ammar al-Baluchi)的《关塔那摩湾眩晕症》(Vertigo at Guantánamo,2016),那是他在向他的律师解释自己的眩晕症时所画——阿尔-巴鲁什的眩晕症是因为在CIA秘密基地受审讯时脑部受损所致,那之后他被转移到了关塔那摩湾七号营。

如同展览标题所提示的,绘画中的大部分都在描绘大海,海的意象也出现在莫阿斯·阿尔维(Moath al-Alwi)关于船和小艇的雕塑里,所有用来制作雕塑的材料都来自监狱,包括纸板、瓶塞以及用胶水浆过的T恤等等。律师和人群组织手中的所有作品里有大约三分之一是在描绘大海。画册中前囚犯阿戴菲(他被关押了十四年)的文章很好地解释了为什么海这个主题如此常见。三角洲营(Camp Delta)周围的篷布和围栏遮挡了囚犯们的视线。“无法看到海的感觉是很折磨人的”,阿戴菲写道,“尽管海实际上离我们只有几百米的距离。在活动区域,如果我们面朝下躺在地上,可以透过篷布的小缝隙看到一眼大海。当狱卒们发现了这一点,这些缝隙就全被封死了。在一些区域的一些牢房里,我们可以站在后面的窗户上看到大海,但这很危险,因为每次被狱卒发现都会受到惩罚。所以每当有人想要看海,就得找一个同伴帮忙放风。不过很快狱方就把围墙修得更高了,这样我们就彻底看不到海了。”

![穆罕默德·安西,《无题(艾兰·库尔迪)》(Untitled [Alan Kurdi]),2016,纸上丙烯,22 × 28".](http://www.artforum.com.cn/uploads/upload.000/id12968/article03_1064x.jpg)

不过,有几天时间,因为预告有飓风来临,篷布被撤去,于是“我们每个人都想办法逃向大海”,阿戴菲写道。“海意味着无人可以掌控或者拥有的自由,属于每个人的自由”,他说。策展人们也回应了这一情绪,将海视作一种自由的象征。但这种解释实际上是有问题的,展览中的一些作品也否定了这种联系。比如穆罕默德·安西(Muhammad Ansi)的绘画再现了2015年时广为流传的一张照片,逃离叙利亚的小男孩艾兰·库尔迪(Alan Kurdi)在地中海岸边的遗体。贾迈勒·亚米斯安尼(Djamel Ameziane)描绘海难的水彩作品反映了艺术家对他的律师们讲述的他“人生的至暗时刻”,他好像“海上的一只小船,被接连而至的海浪击打”。甚至画册简介也质疑了海与自由的连接,认为亚米斯安尼的画表达了一种对未来的焦虑。或许亚米斯安尼的确应该感到焦虑。作为一名阿尔及利亚难民,他在关塔那摩湾被关押了十一年,即便他的律师们极力反对,他还是被遣送回了阿尔及利亚。此外,在两幅描绘电影《泰坦尼克》的画中我们也可以发现对海不那么乐观主义的再现——这部电影曾在关塔那摩湾放映过。最后,易卜拉欣·鲁贝什(Ibrahim al-Rubaish)的同名诗歌中写道:“哦,大海!你嘲弄我们的不自由/你与我们的敌人勾结,残忍地将我们监禁于此。”

![贾迈勒·亚米斯安尼,《无题(海难中的船只)》(Untitled [Shipwrecked Boat]),2016,纸上水彩,20 × 25".](http://www.artforum.com.cn/uploads/upload.000/id12968/article04_1064x.jpg)

画册首先将关塔那摩湾的这些作品视作一种治疗方式,以此帮助被羁押者应对压力和创伤性经历,并且提升他们的自我意识。写作者们试图发掘艺术家们被压抑的情感和信息,并将单件作品解释为一种自我表达的工具。以下为两个典型的例子,都是在描述艾哈迈德·拉巴尼(Ahmed Rabbani)的绘画:

《无题(玻璃器皿静物)》(Untitled [Still Life of Glassware], 2015):乍看之下,这件作品像是出自绘画课上老师布置的关于静物的题目。但那空空如也的瓶子也是拉巴尼对自己远在天边的家人和他自身的否认和抵抗的一种曲折表达。

《无题(朝向月亮的双筒望远镜)》(Untitled [Binoculars Pointing at the Moon],2016):首先,这是对2016年11月的“超级月亮”(Super Moon)现象的简单纪念。但是,我们也无法忽视那些拉巴尼与月亮并置之物:望远镜另一端无数双不可见的眼睛似乎代表着时刻监控拉巴尼生活方方面面的掌权者,而就他自己所言,这些人同时对他的人生一无所知。

![艾哈迈德·拉巴尼,《无题(玻璃器皿静物)》(Untitled [Still Life of Glassware]),2015,纸上丙烯,9 × 12".](http://www.artforum.com.cn/uploads/upload.000/id12968/article05_1064x.jpg)

当然,自我表达是被羁押者艺术创造中不可忽视的一个面向。如阿多诺在描绘另一桩罪行时所写:“长年地忍受折磨有表达的权利,就好像一个正在被折磨的人有喊叫的权利一样。”但无论是艺术家还是评论者,都同意关塔那摩湾的展览有着更广泛的目的:告诉全世界,尤其是美国人,这些作品的创作者也是人。虽然这一点毋庸置疑,但鉴于拘留营的大规模去人性化手段以及西方媒体和宣传中塑造的形象,这成为了一个重要的目标。“被关押在关塔那摩湾就意味着去人性化。”帕格伦的画册文章中写道。“创造艺术是这些被关押者对抗去人性化的为数不多的手段之一,以此传递情感以及对美的热爱。”“让大海来提醒你我们还是人类吧”,阿戴菲写道。“我们不是极端主义者,我们不恨美好的事物”,阿尔维说。“我想让(美国的观众)这样想”,亚米斯安尼通过他的律师表达:“多年以来,我们这些被关押在关塔那摩湾的囚犯被很多美国政府的官员描述为魔鬼,世界上最邪恶的人,恶中之恶,我相信很多美国人也相信这一点。展示这些艺术品是向人们表明,我们也是有感情、有创造力的人类。我们是普通人而非魔鬼。”

![阿卜杜马利克·阿布德(Abdualmalik Abud),《无题(桥上落日)》(Untitled [Sunset with Bridge]),2016,纸上丙烯,12 × 18".](http://www.artforum.com.cn/uploads/upload.000/id12968/article06_1064x.jpg)

重建“海的赞歌”艺术家的人性的任务和为关塔那摩湾的被关押者争取公正待遇的努力——展览和画册中都透露了这样的信息——之间的联系究竟是什么?如果策展人们更加明确地面对这个问题,那么他们的策展框架可能就不会限于对提供了人性之证明的个人情感表达的叙述,而是发出汉娜·阿伦特所说的拥有权利的权利的集体宣言,在民主社会中,这也是作为人的相关表征之一。当个体或者群体被视作人类,他们就拥有人类的权利。但他们并非只是“拥有权利”;他们还必须“索要”(claim) 这些权利,如同激进民主的理论家们所论述的那样,权利如同民主社会本身,并不存在先验的、内在的根基。我们并不是直接拥有自然或是上帝赋予我们的权利。恰恰是因为缺乏这些超越社会性的保障,民主权利和民主社会才是开放的。权利必须在社会性的世界中去索取,并且抵抗那些将部分人群排除在外的社会规则。于是在不公正的处境里,证明人性和索取权利是同时发生的。如巴德学院人权项目负责人托马斯·凯南(Thomas Keenan)所说,这这种情况下,索求者必须说,“我是一个人类(I am a human being)。”我们可以回想起无数的例子,比如1968年孟菲斯的环卫工人的那句“我是一个人(I am a man)。”“海的赞歌”中的这些人不拥有权利,除了那些将他们拘禁在此的权力赋予他们的些微空间,展览给了这些人一个发声的渠道,让他们有机会通过他们那些此前不可见的艺术作品提出申诉,“我们属于人类”,或者,像是一声质问,“我们还属于人类吗?”如此,他们作为发声者出现在了民主制度下的公共领域内。

要求权利的声明是针对发声者想要说服的对象发出的。那么“海的赞歌”中的关押者的艺术和都市里的观众——大部分是美国人,在展览上,通过大众媒体,现在在《艺术论坛》的杂志内页间——之间的关系又是如何呢?一张一位身穿印有USA字样上衣的男性观众在观看绘画的照片也提出了同样的问题。宣言需要证据——在这里,是艺术——同时要求被触及的一方进行回应。根据“海的赞歌”中的不同文章以及关于展览的报道来看,最主要的回应是支持被关押者也是人类的声明。但是,回应者往往将他们对人性的定义局限在经典意义上的人文主义范畴:人类体现在艺术中的统一的本质是对美、真理和神圣之物的爱。但是尽管英文的“humanity”一词既有“人类”也有“作为人的特质;善良;仁慈”之意,将第一个定义与第二等同在历史面前则更像是一种幻想。“人性的一部分就是其中的非人性”,法国小说家罗曼·加里(Romain Gary)写道。“如果我们不承认非人性完全是人性的一部分,我们就是在对自己撒下伪善的谎言。”关塔那摩湾的存在本身就是此类谎言的证明。

![哈立德·卡西姆(Khalid Qasim),《无题(海中之翼)》(Untitled [Fins in the Ocean]),2016,纸上丙烯,14 × 17".](http://www.artforum.com.cn/uploads/upload.000/id12968/article07_1064x.jpg)

的确,自1789年法国国民议会发表《人权和公民权宣言》(Declaration of the Rights of Man and Citizen)以来,人权就被概括为人类所共享的一种东西。没有任何一个主体是被排除在外的,哪怕在实际生活中他们是遭到排挤的,林恩·亨特(Lynn Hunt)在其著作《创造人权》(Inventing Human Rights,2007)中说道。这是启蒙时代普世主义积极的一面。而且,亨特继续论述道,因为这种声明没有提供人如何成为权利主体的具体规定,这种空缺使得新的群体可以宣称“我们和那些拥有权利的人是一样的”,这也带来了权利范围的一再扩大。但普世主义还有其另外一面。将都市观众和关塔那摩湾囚徒视作同样的人类会忽视两个群体之间极其不对等的社会处境。在极度野蛮和不平等的生存环境中还能侦测到人性吗?还是说,如同作家摩根·杰金斯(Morgan Jerkins)在她2018年发表在《纽约时报》上的文章“为什么你说你是黑人?”中所写到的,人性和社会处境是密不可分的?“我无法被简单地归类为‘人’”,杰金斯说,“因为那默认的是‘白人’,而且我渐渐意识到,一些白人根本不在乎我的安全和保障。”在抽象的人性掩盖下,我们是否可以回避将美国观众以及关塔那摩湾被关押者联系在一起的“海的赞歌”中的社会关系?我们显然在这一关系中占据有利的位置,我们可以哀叹不公,但我们也无可抵抗地身陷其中。

与其承认所谓的普遍人性,我们不如努力寻找一个更困难的社会-伦理回应方式,我们必须承认我们这些生活在美国的人无可避免地处在文化理论家布鲁斯·罗宾斯(Bruce Robbins)所谓的“受益者话语”(the discourse of the beneficiary)中:“一种自相矛盾的处境,即,一方面谴责令人无法忍受的系统,但同时又无可避免地身处其中,持续地从中获得相应的好处和特权,而且无法与之彻底划清界限——只能通过谴责同样持续属于这个系统的他者来实现。我将这种话语称为受益者话语。”

我们受益于美国主导的跨国经济系统充满暴力的不公平,它导致了无法言说的痛苦,并且滋养了有可能形成恐怖主义的反感和抵抗,而这一点又被国家安全系统用来合法化永无止境的“反恐战争”。换言之,关塔那摩湾艺术和美国观众看到它们的地点之间存在着因果关系。承认关塔那摩湾的艺术家和我们一样并不能阻止我们成为受益者。如罗宾斯所总结的,没有好的受益者——即便承认非受益者的人性——“除非尽量避免成为其中之一”,要做到这一点,只能“尝试远离……定义了受益者的全球不平等那极度失调的结构。”

罗莎琳‧德奇(Rosalyn Deutsche)在巴纳德学院和哥伦比亚大学教授现当代艺术。她的著作包括《驱逐:艺术和空间政治》(Evictions: Art and Spatial Politics,1996,MIT)以及《伊拉克之后的广岛:关于艺术与战争的三个研究案例》(Hiroshima After Iraq: Three Studies in Art and War,2010, Columbia University Press)。

文/ 罗莎琳‧德奇