距亚历克斯·卡茨(Alex Katz)上一次纽约回顾展近40年后,所罗门·R·古根海姆博物馆推出了“亚历克斯·卡茨:相聚”(Alex Katz: Gathering),展览内容涵盖这位现年95岁的艺术家80多年职业生涯的精彩创作。值此机会,《艺术论坛》邀请了四位画家——萨姆·麦金尼斯,艾米·西尔曼,加米安·尤利亚诺-维拉尼和大卫·萨尔——一起回顾这位技巧和风格独特的艺术界常青典范的影响力。

萨姆·麦金尼斯(Sam McKinnise)

纽约所罗门·R·古根海姆博物馆总算给了我们想要的东西。我们想要亚历克斯·卡茨。我们想要他画我们生活、工作和死去的城市。我们想要他画四季的日夜。我们想要他画他的朋友和艺术家同行,他的儿子,他的孙子。我们还想要他千百次地画他的妻子艾达·卡茨(Ada Katz),作为一种持续的对她以及对技法完全忠诚的公开表达。我们想见证一个人从上世纪中期的曼哈顿到缅因州中部海岸的旅程,一段跨越时间和空间的距离。我们想要原谅和忘记弗兰克·劳埃德·赖特(Frank Lloyd Wright)设计的倾斜、弯曲的奶油色墙壁的潜在缺陷——它们如此振奋人心,却如此不适合悬挂平面作品。我们想要爬上那条阳光明媚的坡道。与此同时,我们想要记录从教条式论述逐渐向文明的、绘画的无意识移动的过程。我们想要风格高于内容,好像这两者有什么区别似的。坦白说,我们想要被感动。

我们想要被感动,因为那使我们得以继续。已经进入二十一世纪22年了,是时候自由地活着了。当然,随时都可以自由,但在此,其实也早该摆脱二十世纪现代主义仍紧握不放的一些残留的东西。“相聚”既是对卡茨的致敬,也提醒我们那些曾困扰这位好画家几十年的各种主义,那些曾针对他的创作意志的观点,它们曾在不同的时期成为他要反对或超越的障碍。

但其实早在1986年纽约惠特尼美国艺术博物馆举办他的首场职业回顾展时,业界对他的抵制几乎已经烟消云散了。在此之前,好斗的抽象表现主义者们时不时就在他世界各地的画廊展览上抗议,因为卡茨似乎背叛了纽约画派的进步使命,即:把国际文化推向一种与任何接地气日常生活相悖的精神高度。对他的诋毁者来说,卡茨在艺术上犯的罪是他对时尚插图和广告牌的乐观接受,他们认为这是无可救药和粗俗的。虽然卡茨拒绝认同于抽象表现主义最成功的反运动——波普艺术,但他确实吸收了其中的流行形式,这种认同本可以让他更受欢迎,甚至像霍克尼或沃霍尔一样有名,而且比他们更早出名。但卡茨不是也从未是波普艺术家,他太过专注于描绘可观察到的当地现象,光与色彩,他的朋友和家人,他周围的自然或都市环境。而且,他的很多作品都是在户外创作的——这是一种过时的十九世纪的做法,是现代主义最严格的信徒们所不齿的。

正如惠特尼的回顾展所证明的那样,无论如何,卡茨最后还是广受欢迎。但不久后,用卡茨的话说,他誓要将他的艺术实践进一步推向“不稳定和可怕”(unstable and terrifying)的地方,将非具象艺术的一些关键方面纳入他标志性的大型肖像画风格中。他当时59岁,明年七月他就要96岁了,但他仍然每天画画。[1]现在,我们很幸运能够有机会欣赏到他说这句话之后的作品,以及重温他早期的最佳作品。

由策展人凯瑟琳·布林森(Katherine Brinson)策划的“相聚”恰如其名,是一场真正意义上的聚会。我第一次去看展是开幕不久后的一个工作日上午,入场的队伍很长。里面也弥漫着一种派对气氛,因为有那么多惟妙惟肖、色彩鲜艳的画作,画中人物都穿着漂亮的衣服。还有一些精彩的群像,比如《保罗泰勒舞团》(Paul Taylor Dance Company, 1963–64),《鸡尾酒会》(The Cocktail Party, 1965),《R·帕吉特夫妇和D·盖洛普夫妇》(Mr. and Mrs. R. Padgett, Mr. and Mrs. D. Gallup, 1971),以及描绘了五个人躺在沙滩上晒太阳的愉快场景的《圆山》(Round Hill, 1977)——除了摆姿势外,画中的人物并没有做什么事情,只有画面右边一个被切去大半个身体的穿条纹衣服的女性在阅读一本平装版的莎士比亚《特洛伊罗斯与克瑞西达》(Troilus and Cressida),这个罕见的文学元素为平静的画面增添了一丝悲剧色彩。

大多数画作可以近看,也可以从螺旋形长廊的另一端远观。因为尺寸很大,画面主体鲜明,风景、花和人脸从这个距离看仍清晰可辨,而且有一种在拥挤房间里偷看它们的感觉。几乎所有展品都受益于这个布置,无论是远观还是近看,都既发人联想又很直接,一切都充满魅力,超级酷,很诱人。

以铝制人物彩绘剪影雕塑《杰克和D·D·瑞安》(Jack and D. D. Ryan,1968)为例,这是一个独立的二维双面肖像作品,描绘了正在对话的瑞安夫妇。如果从正面看,两个人物之间的空隙正好框住了博物馆另一侧墙上的画作《颠倒的艾达》(Upside Down Ada, 1965)。瑞安先生穿着一套时髦的深蓝色西装,搭配颜色亮丽的衬衫和领带,手上拿着一杯highball,一直以独特时尚风格著称的瑞安夫人身着一件红白格子短连衣裙,戴着红粉相间的圆点围巾,搭配白色裤袜和白色高跟鞋。两个人物的站姿都僵硬如符号一般,但如果配上对面墙上的艾达呢?她披散着头发,赤裸着肩膀,大概是仰面躺着,流露出卧室中的眼神,带着暗示的浅浅微笑,仿佛是一位被镜头放大的迷人电影明星,填满了一整个大型电视尺寸的画布。多么有趣的对比!

卡茨的剪影作品刷新了现代主义中图-底(figure-ground)之间的辩证关系,在卡茨年轻的时代,这一关系被理解为一种具有生产性的张力,由绘画或主题主体(即“图形”)及其所在的通常是矩形的“背景”之间协商产生。从他的创作生涯早期开始,卡茨对这个问题的处理方式就非常直截了当。大多数情况下,他都将他的绘画主体放在受商业艺术启发的平面、无情绪、单色的背景上,这与他当时的抽象表现主义同行们的工作方法形成鲜明对比。这些剪影作品很像立牌,就是电影院大厅里常见的那种为即将上映的电影做宣传的量产的玩意儿,至今仍在使用,但一般不再是手绘的,也几乎从未在美术馆展览中出现过。这些突然从矩形画框中脱离出来的双面肖像人物进入了周围令人眼花缭乱的社交世界,并以此作为它们的“背景”。

《杰克和D·D·瑞安》和其他类似的作品,如诗人弗兰克·奥哈拉(Frank O’Hara)或画家和作家乔·布雷纳德(Joe Brainard)的剪影肖像,以意想不到的方式完美地利用了赖特的这座不合常规的建筑,仿佛充分意识到了这座建筑在1959年揭幕时遭遇的如潮的反对意见。古根海姆刚刚开馆没多久,评论家刘易斯·芒福德(Lewis Mumford)就在《纽约客》上发表了抨击,他写道:“观众的剪影加强了建筑的动态流动性,他们在墙上绘画之前的留白处形成了移动的浮雕。”他用这一观点来强调一个共识:赖特的室内设计让人非常容易分散注意力,无法提供愉悦的艺术体验。

然而,我们可以很幽默地想象一下,1959年,卡茨参观了古根海姆(他也正是在这一年开始创作剪影作品),于是他提前知晓了这些作品今天在这个建筑里展出的效果有多棒。毕竟,它们就是人物剪影,而且看起来也挺像浮雕。(当年赖特回应批评者的说法是,“如果画家们知道它们的作品要在我的博物馆里展出,那他们会创作出更好的艺术。”)因此,布林森和卡茨应对这座建筑所提出的挑战的方法是专业且有趣的。这几个剪影人物分布在整个展览中,它们看起来和前来观展的观众一样,可以随意混入人群。

卡茨在他2012年的自传《虚构的符号》(Invented Symbols)中这样描述那些兴冲冲的早期岁月:“画画不是一个人的事情。朋友也帮了很多。1953年的时候我得到了很多帮助,当我第一次在Tanager画廊[东10街]展出作品时,一位老师走过来,以友好的态度说,‘亚历克斯,你不能这么做。’我说,‘什么意思?’他说:‘人物画已经过时了,你的色彩也是法国的。’他帮了大忙,因为那之后我就对自己说,‘你爱怎么想怎么想,老兄,但我就是要这么做,而且我要逼你消化它。’”

这就是卡茨。

在回忆录的其他部分,他就没这么争强好胜了,而是几乎忧郁地写道:“我之前没意识到,当我决定描绘生活,并以具象的风格画画时……我把自己放在了一个极度孤立的位置上。”

在“相聚”的展览画册中,埃娃·拉耶尔-伯查斯(Ewa Lajer-Burcharth)谈到了这个独特的定位,她将卡茨与马奈以及后者在十九世纪法国作为“现代生活画家”的角色相比较,他们都把时间和资源花在了描绘他们眼前的事物上:

“卡茨对审美独创性的追求其实是在追寻一种能够表达他的现代性的绘画方式。什么方法、什么主题、什么风格才能最好地捕捉时代的模式和情绪?除了过去的艺术,其实是当时的大众文化——广告牌、广告、电影——帮助卡茨找到了这些问题的答案。”

显然,卡茨是且一直是现代的,而且,即使他从来都不是一位现代主义者,他是且现在也是时髦的。总之,他是且一直是另类的,问他自己想问的问题,创造自己的风格,以非凡的决心坚持到现在。“然而,虽然对他的作品已经有非常多的解读,但要归类他的创作仍相当困难。”困难,是的,但要喜欢他并不难。这就是时尚!

让我们来看1960年的作品《黑裙》(The Black Dress)。为了更好地理解它的优点,值得将这幅早期的卡茨画作与毕加索1907年的杰作《亚维农的少女》(Les Demoiselles d’Avignon)进行比较,后者自1937年以来一直收藏在纽约现代艺术博物馆里。在毕加索的这幅画中,五个无名裸体妓女在一个大尺寸的动态破碎画面上摆出诱惑的姿势,作品标题指的是巴塞罗那一个以性交易著称的区域。这些人物以肉粉色或土红色或褐色的色调强烈地表现,衬托以蓝色、白色和白色的垂坠织物背景。画面底部从桌上滑落的水果静物增加了更多的动感。立体主义的出现将这个火热的感官画面转化为各种奇异突出的平面棱角,让情色交易场所的邂逅变得更咄咄逼人和尖锐。这是一座惊人的粗俗纪念碑,仿佛是用粉色喜马拉雅海盐雕刻出来的妓女拉什莫尔山(Mount Rushmore)。

相较之下,卡茨的画作描绘的是六个艾达,她穿着1960年代都市女性的的得体服装,在米色的普通室内场景里摆出不同的模特姿势,其中有四个在与观众进行平静直接的眼神交流。在这六个艾达的右侧“墙”上挂着另一幅“肖像画”,画面中是半个穿着西装打着领带的男人,这和毕加索画中的水果静物有异曲同工之处。艾达的皮肤部分线条朴素颜色苍白,可以看出画得很快很简单。她穿着搭配黑裙的高跟鞋,头发梳成了杰奎琳的波波头发型,表情平静……或者说,冷淡无表情。

众所周知,《亚维农的少女》中脸部绘画风格的灵感来自于毕加索在巴黎特罗卡德罗民族志博物馆(Musée d'Ethnographie du Trocadéro)看到的一批非洲木雕仪式面具。这一视觉参考是非常显而易见的,也可以说是这幅画最突出的特点之一。而卡茨则经常提到他对古埃及宫廷雕塑家图特摩斯(Thutmose)的钦佩,这也是他的主要参考对象。图特摩斯最著名的作品是公元前1351-1334年创作的纳芙蒂蒂(Nefertiti)胸像,这也是人类历史上最令人惊叹的艺术品之一,现不乏争议地收藏在柏林新博物馆(Neues Museum)。1912年,德国埃及学家在埃及古都阿玛纳(Tell el-Amarna)挖掘时发现了这座雕塑,并介绍给当代观众,使其既成为一个二十世纪现象级事件,也是一个古代奇迹,不过我跑题了。

我的重点是:欧洲的非洲神秘文物为毕加索在1907年实现立体派的激进突破提供了灵感,而雕刻出纳芙蒂蒂的大师级工匠则帮助卡茨保持冷静近八十年。如果现在列出所有毕加索和卡茨所处的时代发生的艺术风格变革,再想想过去一个世纪全球持续不断的社会政治动荡,以及延续到当下的影响,相比于卡茨的冷静平稳,我们或许更容易接受毕加索肆无忌惮的创造力,但事实也并非如此。

艾达是这种保持冷静的稳定输出的主要受益者,至少在以她为主题的画中是这样。在一副又一副肖像画中,我们从未见过她处于痛苦状态,甚至是轻微的烦恼状态,考虑到她有一个自称拥有斗争精神的艺术家丈夫,这一点相当难得。有时我们会看到她微笑,但大多数情况下,她保持平静,没有表情,看起来庄严、沉着、独立。她的肖像已经变得很有辨识度,甚至是熟悉的,这是一个在几十年婚姻中慢慢贡献大量图像和时间,并在热爱艺术的大众中广泛流传的自然结果。

这也是我们了解古埃及王后的唯一方式——得益于图特摩斯的那座胸像的知名度,我们仅凭图像去认识她。但在参观“相聚”的过程中,或许可以发现两者其他的相似之处。比如,卡茨格外偏好某些面部特征,这些特征在《纳芙蒂蒂》上也非常明显。注意构成每个人物眼睑的一条自然的抛物线,以及眼眶上缘那条相称的曲线。还有纤细而突出的颈部、帽子、鼻子、眉毛。饱满的嘴唇。随着这对夫妇年龄增长,卡茨用笔的精度也逐渐加强,比如在1991年的《艾达,艾达》(Ada Ada)中,我们看到了之前未曾出现过的灰白发丝和皱纹。卡茨对上了年纪的皮肤细节的注意看似与古埃及王后胸像所表达的永恒青春理想形象形成了反差。然而,2007年德国科学家对胸像进行了CT扫描,发现了很多之前看不到的细节,例如纳芙蒂蒂嘴边、脸颊和脖子上的皱纹,图特摩斯把它们都刻在了底层的原始石灰岩上。为了抚平岁月对这位君主施加的痕迹,胸像上后来添加了多层石膏灰泥和颜料,很可能也是出自图特摩斯之手。虽然已经过修饰,但她的自然气质仍显而易见,熠熠生辉。更令人惊奇的是,当2006年博物馆改进照明环境后,博物馆工作人员注意到了纳芙蒂蒂的眼袋,因此进行了后续的CT扫描分析。我又一次离题了。

绕着圈前进,分析这件或那件作品的意义,同时不断变老——这就是参观这次古根海姆展览的感受。在第五层,紧挨着《艾达》(Ada, 2009)的是《山茱萸》(Dogwood,2013):深色背景上有很多白色的花朵,柠檬绿和橄榄绿的叶片点缀其中。卡茨的静物画忠于这个流派一直以来的做法,而且由于它们尺寸庞大,静物感更加强烈。我很欣赏把它们放在年长人物肖像或群像旁边的做法,它们似乎在用完美无瑕的装饰性来衬托真实的、活生生的人,同时也提醒我们万物的短暂和脆弱,一切都会消逝。

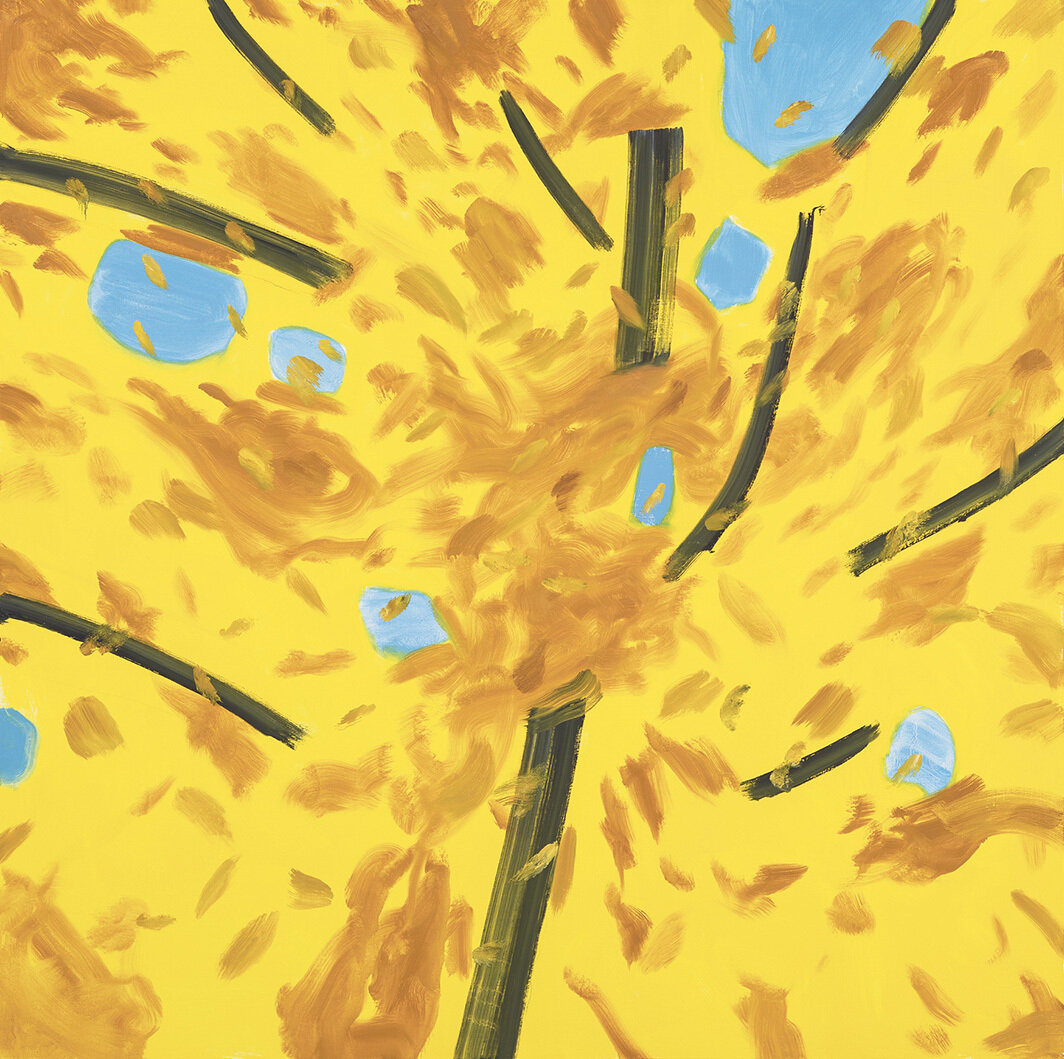

第六层和最后的展厅展示了艺术家近年的画作,大部分是“风景画”,如果找不到更好的分类术语的话。在这里,随着这些新作在我们面前展开,卡茨也终于放松下来。树干、树枝和树叶的局部视图,水和天空、日光、夜晚、日出、黄昏、艾达、雾:所有这些都是这位耄耋老人以湿画技法(wet-on-wet)画出的,每幅画都需要花费马拉松般的时间和精力。它们是惊人的成就,占领了他曾经瞄准的“不稳定和可怕”的领土。矛盾的是,至少在“瞄准”和“占领领土”这类战争用语隐喻方面(我承认是我的用词),其实卡茨指的是,他想要努力模糊所有将艺术家与他的周围环境隔离的边界,以及将纯抽象与具象绘画分离的边界。将它们都融合在一起。在这些人为的关卡被征服之后,涌现的是思想、视觉和触感之间的自由通道,产生了“图”和“底”之间全方位的波动。

在这些近作中,2014年卡茨在格林威治村的华盛顿广场上画的一组小型习作强调了我的观点。它们呼应了克劳德·莫奈《睡莲》中的原现代主义(protomodern)崇高性。卡茨的习作描绘了一座摩天大楼在铺满秋叶的水洼中的夜间倒影,让人想起莫奈如何通过抹去地平线来消除天空和池塘之间的界限,抹去“图形”和“背景”之间的对立,以至于观众无法确定该往上看还是往下看,因为一切事物都完美地结合在一起。就像晚年的莫奈一样,卡茨拥有持续作画的意志,这种意志在整个空间内自由流动。在这里能获取的一种外在的、世俗的感受,以及对人的参与和快乐的坚持可以为此作证,哪怕已经接近生命的终点。

《原野1》(Field 1, 2017)是一幅相当大的画,高84英寸,宽168英寸。观众在这幅画中能看到的大部分内容是一片米白色的颜料,代表被雪覆盖的地面。三条淡黄色色带横跨整个画面,上面有密集连续如感叹号般的黄赭色竖条,代表深冬里的草叶。画面中没有天空。但仔细看的话,画面上还涂有一条极其微弱的浅蓝色色带,也是横向的,或是反射在冰面上的天空,或是融雪的证据。这件作品几乎不算是一张画,但它也是所有——是一个人完全展开的视野。

注释:

1. 值得一提的是,卡茨在2011年离开了佩斯画廊,加入一个更年轻更前卫的机构,也就是现在已经关闭的加文·布朗画廊(Gavin Brown's Enterprise)。这一意外的商业决定在当时备受关注,很多人认为这是他为了改善12年前停滞的声誉和黯淡的拍卖纪录而作出的生意考量。当卡茨与布朗在那年秋天合作的首个展览开幕时,他告诉《观察家报》(The Observer):“作为艺术家,我们为了观众而竞争。我在和抽象表现主义那些家伙竞争。我会把他们的作品挤掉。如果你把我的作品放在一幅挑衅的抽象表现主义画作旁边,我的画会吃掉它们中的大多数。我也想和年轻人竞争。我[在加文·布朗画廊]和年轻人站一块儿。”2020年,加文·布朗画廊关闭之后,卡茨跟随布朗转到了格莱斯顿画廊(Gladstone Gallery)。

萨姆·麦金尼斯是一位艺术家,现居康涅狄格州和纽约。

艾米·西尔曼(Amy Sillman)

幕布很快升起,露出一个安静的舞台,占据主要位置的是亚历克斯·卡茨绘制的巨大长方形背景,粉紫色的底色上排列着蓬松的云朵,很难看出哪些是画的,那些是詹妮弗·蒂普敦(Jennifer Tipton)完美的灯光设计打上去的。光秃秃的舞台上一动不动地躺着八位舞者,其中两位身上盖着图案鲜艳的沙滩毯。这场舞蹈中的一切——去年11月在纽约林肯中心上演的保罗·泰勒(Paul Taylor)的《Scudorama》(1963),当晚所有的泰勒作品都有卡茨的参与——已经看起来有趣又怪异,精准又无以名状:和卡茨的很多绘画作品的情况完全一样。

开始动了:舞者从毯子下爬出来,匍匐前进,拖着、拽着自己穿过舞台。在这些进行机械性动作的舞者之余,有一个穿着格子外套、打着领带的男人,就像卡茨的剪影人物。他在舞者中小心翼翼地挑着路走,把他们当成物体一般移来移去。然后出现了三位穿着黑色紧身衣和白色硬挺领子的女士,跳着一种有点傻的踮脚舞。伴随着越来越急迫的打击乐,其他舞者开始把自己安排成各种不同的组合,一会儿下台,一会儿上台,走上前在地板上抽打沙滩毯,或是做一些又像运动员又笨拙的动作。你开始觉得你在看一场疯狂的电视节目,介于斯特拉文斯基和《阴阳魔界》(The Twilight Zone)之间。有麻烦事发生,也有很多荒诞场面。一个穿着葡萄色紧身衣的大个子舞者与他的女舞伴表演了一段难度很高的双人舞,她柔软的身体在他的脖子、肩膀和臀部缠绕又放开。整个舞团不断进行扭动的动作,或是抛掷、摆动、坠落,成排成组地堆叠起来,像抬着僵尸雕塑一样互相抬着走。一切都变得更像动物而不是人。实际上,我后来读到,这部舞蹈作品部分灵感来自于保罗·泰勒在公路上看到一只焦躁的狗“对着空气咆哮、旋转和拍打”。我开始疑问,为什么之前从来没人跟我说过这部作品。我已经被很多舞蹈界的朋友带去看了很多实验舞蹈,从耶德逊纪念教堂(Judson Memorial Church)到林肯中心等各种场地。但这场舞蹈是我看过最疯狂最怪异的,在把各种电视流行抽象元素混合在一起方面比其他任何作品都要更激进。它让我想起80年代第一次看迈克尔·克拉克(Michael Clark)的舞蹈时的感受,但它更主要让我想到了绘画,让我想到我喜欢的很多画作,包括卡茨的作品,想到它们如何挑战“抽象”或“具象”等简单的分类法,以及挑战“前卫”的涵义。你没法说这个舞蹈是前卫还是不前卫,因为它完全是一种怪异的体验:直接,容易理解,有时俏皮,有时俗气,有时残酷,有时情绪化。它让我想到2021年妮可·艾森曼(Nicole Eisenman)的画作《尾部》(Tail End)中的人物,他们在沙漠上缓慢行进、抽烟,或休息,在看似有毒的亮黄色日落下,每个人都在一棵干枯的树旁做着自己的事情。同样,泰勒在2009年对《纽约时报》的记者谈到《Scudorama》时说,“我想做点丑陋的东西”。这就是这件作品,但它是一种欢乐的丑陋,一种混杂的丑陋,是现代舞的躁动混乱与卡茨画作的独特色彩与鲜明形状的优雅清晰的并置。

在这场近半小时的舞蹈中,编舞从可爱滑稽到歇斯底里再到阴郁,配乐从铃声变成警笛声,情绪也随之在纯真和怪异之间来回切换多次。最后,当这些生物重新钻进卡茨设计的沙滩毯下,一起蜷成一个紧密的圆形时,这似乎是我看过的最棒的舞蹈。当幕布落下,我和我的朋友(也是一个舞蹈爱好者)目瞪口呆地看着对方,惊讶于为什么从来没有人跟我们说过这部精彩的作品。我们都觉得,哇!刚刚看了什么?

艾米·西尔曼是一位现居纽约的艺术家。

加米安·尤利亚诺-维拉尼(Jamian Juliano-Villani)

有人告诉过我,亚历克斯·卡茨每天都会游泳。这很合理,因为他用湿画法一层层上颜料的笔触就像在画布上划圈一样,是一种锻炼。 在古根海姆博物馆的这场展览的开始,是一些小幅的拼贴画,这是卡茨观察世界的起点。更有名的杰作在最上层。

那些广告牌尺寸的大型画作是如此轻松自信。这些画给人一种在大晴天坐在一辆疾驰的汽车里的感觉。它们就像记忆,转瞬即逝但意义重大,总是处于感伤的边缘,但从未越界。它们总是亲切,熟悉,模糊的。

但其实这关乎的都是它们的画法。笔触很简约。卡茨本人是一只在垃圾堆里移动最快的乌龟。这些画既聪明又愚蠢,看似毫无头绪,但其中的明晰性却闪耀着无我、警觉的朴素感。

加米安·尤利亚诺-维拉尼是一位现居纽约的艺术家,也是O’Flaherty’s画廊联合创始人。

大卫·萨尔(David Salle)

十月下旬,在纽约所罗门·R·古根海姆博物馆举办的亚历克斯·卡茨回顾展开幕之夜上,充满派对气氛的人群从底层的大厅一路沿着螺旋形坡道排到最上层的天窗。这本身并不是一件稀奇的事,几乎所有纽约大型博物馆的开幕都会引来很多喜欢混迹这种场合的人。但接下来发生的事却并不太寻常。在当晚的活动快结束时,似乎不受高龄身体影响的95岁的艺术家本人,穿着奶油色西装,打着金色领带,神采奕奕地穿过拥挤的圆形大厅,走向旋转门时,整个博物馆随即爆发出热烈的掌声,甚至在卡茨坐上车后还在继续。我从没见过这样的情况。当然,我见过很多在演讲或其他仪式性亮相之后晚宴上的那种礼节性的鼓掌,但从来没见过像这种完全自发的赞赏的流露,或者说,爱的流露。真的。在我们这座城市中,还有哪场回顾展是令人期待如此之久,如此当之无愧的?

开幕几天后,我打电话给亚历克斯,问他感觉如何。

“你受够了被众星捧月了没?”

“没。”

几十年来,人们一直抱怨古根海姆倾斜的地板、相对较低的天花板和较短的观看距离不利于看画。事实并非如此。对于某些尺寸的画来说,我想不出在纽约还有哪儿比古根海姆的空间更有利。赖特的建筑就像一台加料机,一幅一幅地挤出画作。而博物馆的基本结构理念——一个持续上升的螺旋形,沿途分布着独立的展间——是为了展示线性进程设计的。对于像卡茨这样的艺术家来说,他八十年的绘画生涯的确是以巨大的动力向前发展,因此古根海姆是突出这一点的加速器和增倍器。与此同时,各个展间将单幅或成对的画作并置,提供更鲜明的图像对比,从而使观众能够从更为准确的视觉角度理解有关绘画理念演变的策展观点,如何从较为粗糙和小幅的习作变为大尺寸的完整作品。卡茨这场展览的部分乐趣在于,观众能看到作品的不同阶段是如何关联起来的,一件作品是如何发展成另一件,之后又再次变化成其他作品的。而且所有作品都是一种非凡的观察智慧的产物,是艺术家一次又一次地发问:一幅画的本质是什么?什么把它们联系在一起?一个图像或一个场景提供了怎样的可能性?

也许这与某一代人或是与性别相关(通常是男孩),但对于理解事情是怎么做的,是如何在物理层面运作的,曾经是相当重视的。可以称之为提升到美学层次的一种能力感知。比如卡茨的同代人詹姆斯·索特(James Salter)就经常写到这一点——他倾佩那些知道如何做事的人,知道如何砍树当柴火、修车、打绳结、粉刷房子的人。这种能力能够帮你在这个世界立足。它与效率相关,与如何不消耗多余的能量有关。因此,它也与好的设计和美学常识有关。看到做得很好的东西会让人产生一种美学愉悦感。卡茨说,他的父亲就是那种知道如何用最好的方法做事的人,这种生活理念也传给了他。不知道如何做事会被认为缺乏男子气,比如不能收拾好自己的房子。卡茨的一大成就就是将这种理念应用于纽约画派。这个做法其实比看起来更加不可能,因为第二代纽约画派实际代表一项存在主义事业,它本质上在说,你就是你所做的东西。它的风格或外观存在于作为过程的绘画这一理念中,画家像白蚁一样,穿透绘画的内脏筋骨,开辟自己的道路。通常一幅画在开始时并没有清晰的构思,也不清楚最后会变成什么样子。当时有很多狂热和动态的能量围绕于此,就算是看似冷静的绘画也是过度紧张的。但这从来不是卡茨的节奏。他是一位分析型画家,他的工作是评估手头的活,并以最简洁、有效和果断的方式去完成。这就对技法和技能的要求很高。当然,一个人的技能肯定是与世界观和艺术观相一致的,它们是不可分割的。

卡茨作品的外观,他著名的风格,都是基于他的技法,基于他能用画笔做出什么。虽然那支画笔经过了很多的练习,但它的果断和流畅感是从一开始就有了。

早在五十多年前,关于天赋、技能和思想之间的关系就有很多的争议,而且技能常常被踢到一旁。我曾经和一个学生吵起来,他说他不相信天赋,也认为技能不重要,觉得这是一种任何人在任何时候都可以表现出来的东西。甚至手机上可能就有相关app。我问他是否认为能够在躲避防线的同时扔出一个50码的达阵传球(touchdown pass)是一种天赋,“不,这只是技巧”。也许你应该试试?但自此以后,人们的态度已经发生了很大的变化。今天的年轻艺术家们深知技巧能够带来什么。工艺不再需要辩护,而且人们认识到,画笔(或任何工具)击中画布的地方就是一切开始的地方。这种世代性的转变实际上意味着卡茨的这场展览更加适逢其会。

这次的卡茨回顾展从很多层面上来说都是很有意义的,为观众在视觉、智识和情绪上带来强烈的愉悦感。整场展览的规模和广度都是巨大的,从宏大到亲密的各种层次都展现了非凡的能力,让人深感满足。如果展览没有其他的作用,至少我希望它能激励年轻艺术家,或是任何年龄的艺术家,继续思考才华和技能在绘画中的作用,以及绘画和思想之间的关系。

大卫·萨尔是一位现居纽约的艺术家。

文/ 萨姆·麦金尼斯,艾米·西尔曼,加米安·尤利亚诺-维拉尼,大卫·萨尔

译/ 冯优