黑人研究(Black Studies)——由金伯蕾·克伦肖(Kimberlé Crenshaw)、露丝·威尔森·吉尔摩(Ruth Wilson Gilmore)、赛迪亚·哈特曼(Saidiya Hartman)、卡拉·基林(Kara Keeling)、凯瑟琳·麦基特里克(Katherine McKittrick)、克里斯蒂娜·夏普(Christina Sharpe)、弗雷德·莫顿(Fred Moten)和弗兰克·B·威德尔森三世(Frank B. Wilderson III)等当代思想者的跨学科研究所塑形——正日益成为艺术界和学术界批判性思考的核心,并对艺术史实践产生了迫切的影响:如果将跨大西洋奴隶贸易把人视为财产的历史纳入考量,这门学科关于物性(objecthood)和客观性(objectivity)的概念会发生何种转变?根植于种族主义、性别歧视和殖民主义认识论的艺术史方法必须如何革新,才能够处理非裔美国人在生活和表达中为逃避被捕获而体现的复杂性?当黑人研究在其伦理要务和“解放”的视野下,要求同时对这门学科的分析对象及其政治想象进行质疑时,艺术史作为一项智性追求将会变成什么样?针对这些问题,今年有两本极具开创性意义的书籍问世。

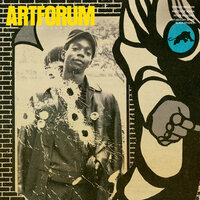

在《死的未来:黑人权力的视觉生命》(Death’s Futurity: The Visual Life of Black Power)一书中,桑帕达·阿兰克(Sampada Aranke)以抒情的笔调和细腻的材料,讲述了黑豹党自卫队是如何调用一系列视觉媒介、物件和策略,纪念三位遇刺的黑豹党领袖——小弗雷德·汉普顿(Fred Hampton Jr.)、鲍比·赫顿(Bobby Hutton)和乔治·杰克逊(George Jackson)——的悲剧性死亡,并延续他们的革命生命。在此过程中,阿兰克不仅重塑了我们对1960年代艺术中“政治性”的理解,同时对诸如“策展性”(the curatorial)一类的艺术史说辞施加了巨大压力,“策展性”在黑豹党那里并不意味着在新自由主义机构内保护无价的艺术品,而意味着将汉普顿公寓中血迹斑斑的物品保存下来,以揭示反黑人暴力的存在,这种暴力保障了美国“公民社会”的连贯性,以及支撑着这种社会不断扩张的监禁系统。

法耶·拉奎尔·格莱瑟(Faye Raquel Gleisser)的《风险工作:美国惩罚制度下的艺术创作和游击战术,1967–1987》(Risk Work: Making Art and Guerrilla Tactics in Punitive America, 1967–1987)关注了相似的问题,但选择了与阿兰克著作相辅相成的另一个角度,聚焦白人至上主义的社会再生产机制及其对艺术史研究的影响。全书以一批各不相同的观念艺术家、行为艺术家和艺术团体为线索,讲述了一个颇为引人入胜的故事:美国艺术工作者是如何在第三世界游击队的感染下调整他们自身及其艺术策略,以应对这个日益依赖监狱工业复合体以及其他种族化禁闭模式的国家。他们的这些努力以及格莱瑟围绕其进行的论述主要落脚于“惩戒素养”(punitive literacy)的概念。格莱瑟将其定义为“在刑罚社会中使自我保护性的流动成为可能的积累性知识。它是一种基于身体、空间和个体所在的网络的风险计算…总的来说,惩戒素养就是评估自己的身体是否将会遭受国家暴力的一种能力。”

两本书都将黑人激进历史和解释学置于前景,不但有助于形塑这门学科的多元交叉性发展路径,也丰富着非裔美国艺术史学者的方法论工具箱。同样重要的是,它们为接下来的研究设定了严格的标准,超越了对非洲/离散艺术的机会主义式参与——无论是艺术史学者对黑人文化的偏狭认知,还是文化理论家对黑人美学及其传统的种族化历史性的一知半解。本文中,《艺术论坛》杂志特约编辑休伊·科普兰(Huey Copeland) ——同时也是《必将显现:多元文化美国里的艺术、奴役及黑人场域》(Bound to Appear: Art, Slavery, and the Site of Blackness in Multicultural America)的作者——与两位作者阿兰克和格莱瑟探讨了他们的著作,以及黑人研究对他们现在和未来的学术和教学实践产生的影响。

休伊·科普兰:首先,我要感谢你们的这些重要介入,它们从根本上重塑了我们对1967年之后美国视觉文化的理解——无论是其对象和历史,还是其人物和结构性考量。我想,这很大程度上得益于你们的项目与黑人研究一直保持了互动,这在艺术史领域仍然是一个相对罕见的现象。

我有幸在早些时候看到这两本书,我想知道的是,在把它们带到世界的过程中,你们是如何同时照顾到艺术史学科——无论从学院部门还是从话语框架看,我们都身在这个容器中——的要求和黑人研究的伦理命令的?在斯特凡诺·哈尼(Stefano Harney)和弗雷德·莫顿(Fred Moten)看来,后者所反对和希望打破的正是那些学科框架。

法耶·拉奎尔·格莱瑟:休伊,谢谢你邀请我参与这场对话,我感到非常荣幸。我一直在思考的是,传统的艺术史学科如何赋予观点以价值,我们又是如何地期待这些观点背后有充足的、依赖于形式分析和可见分类法的视觉证据。这门学科使用的是比较性框架,以年代学和线性时间为基础。

艺术史的所有这些要求,都与艺术家颠覆机构性权力、抵抗可读性和可知性的策略相冲突。而事实上,黑人激进主义传统对思考这些艺术家的策略来说是绝对必要的。我想,在某种程度上,对这场向艺术史发起的挑战最为有用的,是黑人研究提供了一些方法,供我们思考脆弱性和权力之间的关系,以及这种关系如何在白人至上主义的条件下被维系和正常化,这些条件制造了性别化和性化的反黑人危脆状态(precarity),并使之合法化。

黑人研究让我明白,我们需要做的并不是成为这些问题的专家,而是要实实在在地找到在这些权力结构里的生存之道,并联手拆毁它。这样看问题让我明白了艺术史所做的并不仅仅是讲述艺术家和艺术的故事。实际上,通过对编年、比较和分类的结构性坚持,艺术史再生产了反黑人和殖民主义的权力结构。

很多学者对这些权力结构进行了必要的审视,例如弗雷德·莫顿就告诉我们,这不仅仅是看(looking),也是转移目光(looking away)——一种建立在“视觉霸权”下的特殊的观看机制;又或者,赛迪亚·哈特曼写过有条件的共感所包含的暴力,以及奴隶制在当代的延续。亦或是,凯瑟琳·麦基特里克关于黑人生性(Black livingness)的研究和写作,她将之命名为对黑人主体性的“实践”。

这个学术舞台为思考“风险政治”(politics of risk-taking)及其种族化、性别化条件提供了一个真正的工具箱。这也是我在这个关于“风险工作”(risk work)的研究中一直试图做的事情,我想超越我们通常在艺术史中看到的有关个人主义和激进主义的浪漫化表述。尽管我们都赞叹“大写的艺术家”、个体及其能动性,但还有一个关于种族化、性别化的风险承担的故事被完全排除在以白人为中心的艺术史之外,后者在我们关于抵抗和介入的故事中使权力重新巩固,因为它忽略了白人至上和反黑人的问题。

休伊:同意。

桑帕达·阿兰克:我要感谢休伊召集了这次对话。在很多意义上,这都像一次梦想成真,但其中最重要的就是法耶刚刚谈到的部分。我现在的感觉是:终于等到这天了!法耶,你谈论艺术史学科的角度让我有一种耳目一新的感觉,你看到了这其中不断重演的暴力正是我们中的一些人所致力于消除的暴力。我们这一代学者都经历了从这种批判性中成长起来的喜悦。那是我们的起点,我们与先行者一起工作。休伊,你就是其中之一。克里斯塔·汤普森(Krista Thompson)也是。还有弗雷德和弗兰克·威德尔森。还有赛迪亚。我们之所以能像现在这样开始工作,完全得益于你们的共同努力,你们为我们这样的学者创造了一个环境,让我们可以像法耶刚刚那样,清楚无疑、毫无顾忌地发表精彩的言论。

我想,我可以松一口气:太好了,我们是在自己人中间。而这正是黑人研究中非常重要的一部分:它为你动笔写句子创造了条件并提供了启发。我自称是一个糟糕的艺术史学家。我没有艺术史学位,我搞的是表演研究,所以我觉得自己是在一条奇怪的路径上。但正因为像休伊这样的人会招呼你:“来吧,到这门学科来找一个庇护所,这里庇护那些致力于发掘美学在市场价值的重负之外、在法耶谈到的目的论遗产(其能动性建构在一种并不适用于我们大多数人的种族向量上)之外所能创造的东西的人。”

对我来说,另一个对这个项目——以及对艺术能做什么的思考——非常有启发性的部分,就是“黑人性”(Blackness)如何帮助我们重新思考物与物性(objects and objecthood)的交汇点。它不仅是弗朗茨·法农(Frantz Fanon)所描绘的那种极端暴力的制造地,同时也指向下述事实: “黑人性”以一种诡异的方式从一开始就被包含在了美学对象的生成中。这条路上有一个岔路口:你可以——我们也应该——思考它所授权的极端暴力。 这也为我们提供了一个机会,将“黑人性”作为一个美学形态来思考,这种审美形式孕育出其他形式,同时既依附于也独立于一种固定的或本质的主体性。

也可以说,“黑人性”作为一个领域,作为一种建构,几乎彻底颠覆了被当作标准的白人性。黑人研究所带给我们的是一个项目,或者可能是一种语言,但我不会认为这是理所当然的。如果你仍旧被白人至上主义的理想所束缚,聚焦在一个细节优美的空间,一个美学立场,或一种物性概念上,那么黑人研究还是会让你晕头转向。

休伊:能听到你们二位的见解真是太棒了。我感觉你们阐明了黑人研究与艺术史之间在时间关系上的重要转变。我一直认为艺术史对黑人研究的关注来得比较迟缓——说实话,在方法论意义上,艺术史对很多东西的反应都慢半拍!像莫顿和哈特曼这样的学者,他们直到2020年拥有了更多“主流”知名度和认可之后,才在学科内被广泛接受。

现在,有很多人都在试图理解这些论述,但很多时候,他们的思考方式说得好听是误读,说得难听点则是使之工具化、并与你们从根本上对立起来,而你们是从一开始就深刻参与到这些理论中的。在我看来,这说明了人们对这门学科有着不同期待,因为它承诺了更开阔的伦理和政治视野。

这把我引到了第二个问题上。你们的书在覆盖的时期和实践上有很多共通之处——特别是,它们都将关注点从单个艺术家身上移开——而我认为最重要的是,你们都坚持把这个美国课题放到监禁的框架下谈,并尤为显著地受到了露丝·威尔森·吉尔摩著作的影响。但你们的介入却有着不同的侧重点。简单地说,《死的未来》似乎是将黑豹党政治的美学理解为一种对国家暴力的革命性回应。而《风险工作》可以说把观念艺术家和行为艺术家放到了与同一暴力的持续生产和再生产之间的关系里,对其进行了重新解读。

我希望你们能够谈谈在你们的书中,美学、政治以及它们之间的复杂关系是如何被重新审视的?以及它们会对未来研究——不仅是对这一时期的研究,也是对更广泛的美国艺术和当代艺术的研究——带来哪些影响?

桑帕达:法耶 ,我特别想跟你一起深入聊聊这个问题,因为我觉得在《死的未来》出版之后,你的书从后视的角度帮我重新构建了监禁的影响。我太专注于把《死的未来》写成一部微观历史。关于黑豹党的书已经出版了太多。我只想让自己的这本书像辆小拖车一样,能挂在像利·雷福德(Leigh Raiford)的《困于强光:摄影与非洲裔美国人的自由斗争》(Imprisoned in a Luminous Glare: Photography and the African American Freedom Struggle,2011)或约书亚·布鲁姆(Joshua Bloom)和小沃尔多·E·马丁(Waldo E. Martin Jr.)的《黑人反帝国》(Black Against Empire,2013)那样的著作后面,作为增补。

在研究的过程中,一个非常触动我的点是,视觉一直都是在政治的逻辑中被建构的。正因如此,那些认为美学能够摆脱作为一个黑人你必须在持续的敌对环境里生存下去的政治要求的想法是错的,认为美学跟这种政治状态无关或是多余的想法也是错的,这是其一。其二,这种想法同时也误解了政治,因为政治总是需要建立自己的美学,无论是意识形态上的,还是物质上或视觉上的。它始终都构筑在这样一个逻辑之下:在一个时刻想要置你于死地的世界中存活下去。

另一个真正让我印象深刻的点是,纪实摄影和纪录片正是铸造了这些美学对象的技术机制。并不是因为当时没有素描或绘画。而是因为摄影技术的内在逻辑总是与捕获、逃逸有关,与摄影的历史始终依附于反黑人暴力有关。我们没办法把这种机制生产的东西,以及它得到改进和完善的方式——例如,路易斯·阿加西兹(Louis Agassiz)和J·T·泽利( J. T. Zealy)用奴隶来完成他们的银版摄影法实验——与这些极端暴力的历史分开。我们不可能把它们所制造的东西、它们的美学聚积与其背后的政治相分离。正因如此,当时的黑人激进分子才转而求助于这些植根于反黑人暴力的机制,以创造另一种抵抗、反叛和革命性存在的形式。

我一直坚守一个物件、一个故事的想法,但是法耶,你的著作让我大开眼界,你让我看到了如此丰富的多样性,在我的书试图描写的同一时期内重新塑造了政治与美学之间的纠葛。

法耶:你说的这些让我想到很多,我也很爱读你的书。我很兴奋能在课堂上教这本书的原因之一是它展示了一种有意识的近距离阅读,非常紧密地追踪了图像的变化或图像如何在不同语境下积聚重要的抵抗时刻。但这些你都必须得尽力去找,另外你特别公开透明地把主导权交给物件,而没有试图掩盖断裂或时间线上的“缺漏”,这些都带给我们极大的启发。

在我的项目里,特别突出的一点是我想要近距离把握“监禁”在艺术史里的中心位置,即艺术史这种形式如何因为对监控、暴力和武力疏于注意,从而使监禁不断被再生产。对于一些行为艺术和观念艺术而言,特别是我所关注的艺术家,如阿德里安·派普(Adrian Piper)、谢德庆、波普·L(Pope.L),以及PESTS、游击队女孩和Asco等艺术团体,监禁都并不只是一个附加元素。这些艺术家都提前设想了被拘捕或有警察在场的情况,而不是在事后才意识到。但是艺术史却总是把警察的出现当作轶事来写:“一个艺术家在公共场合做了某某事,然后警察出现,叫停了作品。”这样的描述并不充分;它忽略了不同艺术家对警察的出现其实有不同的预设,而且按照这些不同的预设编排了他们的行为和记录方式。例如,波普·L选择跪着爬过纽约时代广场,广场的地方虽然不大,却是当时纽约市警力密度最高的区域之一。

紧紧盯住监禁问题使得这本书得出了“惩戒素养”(punitive literacy)的概念。在美国,我们有很多关于素养的讨论:媒体素养、金融素养、文化素养和法律素养。但是,认识到惩罚关系如何影响我们有关移动和行动的决定——在面对国家认可的暴力时,我们每个人的处境和脆弱性是如何地不同——也是一种素养。对形式和美学加以思考的艺术家都是惩戒素养的伟大理论家,因为在他们的公共场域游击战术中,他们不仅预料到会被拘捕,同时也在理论上说明了流动性、视觉性和物质性是如何与这一现实中保持协调一致的。

我想起Asco的创始成员之一小哈里·甘博亚(Harry Gamboa Jr.)曾经说过,他预料到东洛杉矶的警察会出现,所以在街头必须非常迅速地完成行为作品的实施和记录全过程。他说你得抓住“千分之一秒”的机会拍一张照片。我对像《第一顿晚餐(一次大暴动之后)》(First Supper [After a Major Riot],1974)这样的作品是如何让上述时间性(人在现场并逃脱惩戒)物质化的很感兴趣。此外,我也感兴趣影响着Asco对空间的占领方式的这种惩戒式时间性如何像对角线的两端一样连接到克里斯·伯顿(Chris Burden)同一时间在同一城市(但是在画廊区)实施的行为作品中的时间性。比如《死人》(Deadman,1972)这件作品,伯顿在街上心安理得地点燃了照明弹,并以为可以一直这样表演够15分钟。当警察出现,并以制造虚假恐慌的罪名逮捕他时,他感到极为震惊。

这些时间性、素养和惩罚关系是联系在一起的。它们构成了作品中的一种形式,而不是一种附属性的美学。而这也是一种赋能的政治,它揭示了,比如,伯顿作为一个白人男性与法律所假定的保护之间的关系,以及以白人、上层阶级、说英语者为主体的地段和社区的警力欠缺现象。此外,这本书还写到了艺术家的惩戒素养如何与这些作品在美国发生的具体地点密不可分,但这也指向了一个更大的故事,因为警察管控是全球性的。美国在全球武器制造、训练和加强军事化暴力中扮演着重要角色。这些关系塑造了艺术及其解读,但却尚未得到充分讨论。我们看到一种必要的、新兴的批判性语汇正在改变艺术史——这在很大程度上都要归功于源自黑人研究的考察方法——包括妮可·弗莱特伍德(Nicole Fleetwood)的“监禁美学”和西蒙妮·布朗(Simone Browne)的“黑色监控”( dark sousveillance)等概念。

桑帕达:听了你对波普·L、甘博亚和伯顿的如此精彩的讨论,让我们对艺术家作为一种社会形态有了新的认识。通常情况下,我们不得不用传记来作为依据。但你的著作却围绕地点、警力、各类媒介的时间性区域等结构性现实,具体地组织起了一种截然不同的形态模型。这让我们能够指出艺术家的主体性正是在,甚至可能主要是在他们与监禁的关系中形成的,而不是反过来说监禁是嵌入他们生命故事的一个元素。

例如,在波普·L的爬行作品中,人们会倾向于去分析他与无家可归的处境、他与贫困、他的个人生活与那些系统之间的密切关系。这里有一种指向性:即从单个个体的人出发。但你却让我们看到结构如何催生艺术主体性的时刻,而不是艺术主体性指向结构。特别让我震动的是,你为读者呈现了一种非本质甚至是反本质的艺术主体性概念。

休伊:两部作品都非常巧妙地强调了这些关系领域,以及不同的行动者如何能够或不能够在这些关系中移动——显然,表演研究(performance studies)对你们都很有帮助。法耶,你提出了交错性(interlacement)的概念,让我觉得很有吸引力。我希望你们都能谈谈你们如何构建出一种方法,来创造这些有着不同参考框架、对个体艺术行动者在更广泛的可能性中是什么和不是什么亦有着不同见解的叙事?

法耶:我热爱写作,但这本书却写得我绞尽脑汁。写作中,我得到的一些反馈说这不是“艺术史”。听到这样的意见我会很兴奋,我会问:“这为什么不是艺术史?什么样的叙事让我们认为我们应该对知识生产和艺术实践的理解加以限制?”但另一方面,书籍的形式又让人觉得这有点与艺术家的策略背道而驰。特别是一本艺术史书,它通常都建立在人们对“高质量”的视觉文献的期待之上。我使用的一些图片并不存在。它们有些是黑白的,有些还有像素颗粒;它们散失在集体创作关于所有权、作者身份和所属权的复杂问题中。因此,这本书的写作也是在继续揭示使其受困或受制约的更广泛的权力结构。

把这本书的写作串联起来的方法之一是通过策展,而最早尝试探讨作为一种建构的“素养”问题的,是2016年芝加哥当代艺术博物馆的展览“制造逃逸”(The Making of a Fugitive)。展览的灵感来源之一是1970年《生活》杂志的一张封面图片,图中人物是安吉拉·戴维斯(Angela Davis),故事标题为《制造逃逸》。我记得我注意到,在这张经过大幅剪裁和放大的封面图片上如何悬浮着杂志里的另一篇故事——《马蒂斯的雕塑》(The Sculpture of Matisse)。坐在那儿看着这张封面图,我意识到我看到的是一张合成图像,一堂关于权力与形式彼此绞缠的实物课,其中,制造逃逸和制造雕塑都是由关于纯真、美丽和异常的种族化、性别化和性化的观念所共同决定的文化过程。对我来说,那张封面图就是桑帕达刚才所说到的一个案例研究:美学与政治紧密交叠在一起。

在那场展览中,我试图与格伦·利根(Glenn Ligon)、伯顿、吴玉香(Hương Ngô)和泽维尔·西蒙斯(Xaviera Simmons)这样的艺术家一起,思考我们是如何学习认知什么是“逃逸”的,或者说这种形式是如何在艺术史和博物馆收藏中产生的。在某些方面,这本书的写作对急需被讲述的故事来说是迟到的。我并不认为书籍是展示艺术游击战术的最佳形式,但我觉得把它以书的篇幅写下来,是与展览和纪录片具有同等重要意义的。它就像一个很有电影感的故事,因为它是动态的。因此,我写得很挣扎,我认为其中的交错性不仅意味着从关系角度思考艺术家,也意味着对知识生产场域的关注:档案馆、博物馆和警察局。思考艺术史档案如何同时也是警务档案,而警务档案如何也是艺术史档案。交错性为我们提供了对这些相互关联和纠葛持续思考下去的策略。

桑帕达:关于方法,我首先想说的是紧迫性的问题,实际这和法耶刚才讲的也有关。当你开展这类研究,无论是档案性还是机构性的研究时,你都是在回到那些当初因为必要而诞生的场景。在鲍比·赫顿 、小弗雷德·汉普顿和乔治·杰克逊的谋杀发生后不久,整个社会处在一种紧急状态的氛围里。我们在打仗,因此需要创造机会,让视觉艺术帮我们打赢这场战役。这已经和传统艺术史中的时间性有所不同,后者认为艺术是在战争后才出现的,那幅著名的战争画就是在战争结束五年后才完成的。

当你作为一个艺术史学家,隔了几十年来回望这个特殊时刻,如果你对它保持了某种程度的专注,那种紧迫感就会渗透出来。然后还有第二层,也就是说,你写的时候也是带着同样的紧迫感,并不是说要写得很快,而是说你得坚信——在方法上、论调上和形式上——你所进入的情境是对其时代的回应,它们具有一定的政治或伦理分量。

在考虑写作方法时,我也试图思考如何通过物件,而不是它的生态系统来讲述故事,因为物件可能只在生态系统中被提及了几句或几节就消失了。我试图让这些物件成为推动叙事或指引我进入其他那些场域的动力,以保留这些物件被创作时的紧迫感。我想要讲述的是物件的故事。

休伊:我想问一个关于档案的问题。你们的研究框架在本质上是跨学科的, 触及了所有这些不同领域中最精彩的部分,但你们却采用了非常不同的方式来对档案加以延展和批判——包含了档案的暴力和缄默,而这也是赛迪亚和克里斯塔等学者们所关注的焦点。在研究和写作过程中,你们对档案的处理方式是如何根据每个研究对象所特有的具体材料、政治和伦理问题以,及你们想要讲述的故事而演变的?

法耶:首先我想说,桑帕达,我很敬佩你在档案方面所做的工作,以及你书写被你称之为“追逐档案”(archival chasing)背后所有挣扎的能力,这种寻找故事的渴望,对描述未尽完善的坦诚,而且真正理解这一点,这也构成了整个故事的重要部分。在我研究的早期阶段,我曾经想写Asco的作品《仿真黑帮交战受害者》(Decoy Gang War Victim),这是1970年代的一次重要媒介干预:艺术家摆拍伪造了一张黑帮火拼后场面的照片,最后这张照片被当地媒体当成真事儿做了报道。该作品的创作时间一般都被写成1974年。我想找到艺术家用他们制造的假新闻干扰当地新闻节目的录像片段。所以我去了加州大学洛杉矶分校(UCLA)的影视档案馆,搜索当年的新闻节目,却找不到任何相关录像。当我继续在展览画册、文章和艺术家的档案文本中搜索时,我发现这件作品在不同的地方被标注了不同的日期:74年/75年/76年/78年。时间跳来跳去,一开始我想,如果连记录都找不到,我怎么才能把这次破坏行动写出来呢?后来我意识到,这不就是游击战略吗?它在档案中不断逃逸,而我看到的则是它在四处活动的过程中持续引发的信息误传。

艺术中游击战术的故事,成为了我思考“档案是什么”的一个转折点。另一个转折点是我开始理解艺术家追求被捕和逃脱被捕的长远意义。例如,波普·L在《时代广场爬行》(Times Square Crawl, 1978)中逃脱了抓捕,因为严格来说,爬行并不违法。正如他所说:“我没有在街上游荡,我其实是在移动。”这就是惩戒素养。艺术家通过以一种特殊的方式移动,从而使人们注意到这些与流动性有关的法律结构。而他逃脱逮捕的行为,在现有法律话语中是缺失的,这种缺失会影响到未来的法庭裁决:他的无逮捕在艺术和法律研究中均未得到讨论。相反,我们开始看到像伯顿和让·托切(Jean Toche)这样的在不同程度上受到警察保护的白人男性艺术家被捕的案例,这些案例成为了1970年代中后期从斯坦福大学发展起来的艺术法学研究的基本材料。这些惩戒实例成为了围绕“艺术风险”开创的司法先例的标准,而这些先例几乎都是由白人男性的被捕和无罪释放构成。

我现在想对艺术档案的实际构成提出不同的问题。我采访了最近在公共场所中实施行为艺术作品同时躲过了拘捕的一些艺术家。在这本书的后记中,我谈到了当今不断扩大的监禁环境,很显然,我不能将其中一些例子写进去,以免给(这些艺术家的)行为重新带去可能有害的法律审查,这一点很重要。这就引向了另一个问题:艺术史或这些档案在多大程度上是由对国家认可的暴力有所不同承受能力的人们逃避历史记录的能力和必要性所塑造的?我们应秉持什么样的道德责任来谈论档案的形成,那些未被逮捕者的影子档案,其始终难以辨读的特性又意味着什么?

桑帕达,你能够坚持与那些不可知的时刻同行,这真是很了不起。我们很容易站在后视角度去想那些我们现在已经知道的事情——比如,反情报计划(联邦调查局的秘密计划)的记录。而你将我们置于存档的那一刻,让我们看到在这些信息公开之前,黑豹党究竟是在何时以及为何需要收集国家认可的谋杀的证据,这真是非常敏锐。

桑帕达:我觉得终于找到知己了。法耶,我也有一些图片和故事没有收录在这本书里,因为我不能讲述它们。我想,卡拉·基林(Kara Keeling)的《女巫的逃跑》(The Witch’s Flight,2007)非常完美地体现了这种精神。读了那本书之后,我明白了尽一切努力不背叛支撑你活下去的东西是极其重要的。

有些档案本不该存在;书中的一些物件本注定要消失。它们原本只是用来实现革命的渠道,好让我们不再需要这样的政治海报或纪录片。它们制作成本低廉,因为都是些大众物件,它们应当是平易近人和民主的(小写的民主),被塞在文件夹里,或钉在墙上,它们的印刷不是档案级别的。对我来说,在这些物件“活着”的时候,并且以其原本的用途来触及它们是极为重要的。

法耶,我想我们都有这样一个共同点。我们一直都在谈论艺术家。我在艺术学院教了十年书了,我希望艺术家们能够使用这本书。我也希望他们能用这些物件来创造其他的历史,好让我们不必只局限于单一的共识。

休伊:我想知道,这些项目如何改变了你的的教学实践,特别是在讲述美国艺术或当代艺术的故事有何意义这个问题上?讲述美国艺术家的故事究竟意味着什么?我们还关心罗伯特·史密森(Robert Smithson)吗?或者说,我们是因为《帕朗克旅馆》(Hotel Palenque, 1969-72)而不是《螺旋形防波堤》(Spiral Jetty, 1970)才关注他的?

法耶:我很喜欢这个关于教学法的问题。我从艺术史结构、视觉分析论述、展览项目、编年史和比较的角度来思考这个问题,它们构成了这门学科的基石,尤其是在入门课程中。我一直都在尝试重新思考教学方法,以确保我们能够在课堂上通过讲述艺术故事,展开关于权力建构的对话。有时,我会在视觉分析作业之外,布置一些“奇思妙想”练习,我邀请学生们坐下来,根据他们不了解的事物来对艺术作品提问。这么做是为了向学生们展示,对自己不了解的东西进行思考和提问是一种技能,是一种知识生产方式,可以成为艺术或研究项目的根基。

我也不再依赖于展览项目,比如邀请学生围绕一个主题来策划展览。我现在喜欢给他们布置购藏报告作业。他们一开始可能会觉得很无聊,但这正是重点所在:“如果你认为这是官僚主义,那么这就是权力与知识被整合和规范化的地方。”他们正在写一份计划书,说明博物馆为什么要购藏某件作品,以及这样做的长远意义。这让他们意识到,这些计划书就是策展人在收藏机构中所做的事情:他们必须面对董事会。我试图揭去艺术史被浪漫化的神秘面纱,让学生们参与其中,认识到白人和权威结构是如何被巩固的,及其背后的历史。

在教学方面,我的另一个更大的收获是,我认为教授艺术史或美国艺术或当代艺术也是在教授理念倡导和合作。我想让学生们看到,他们现在就能参与到改变事情发展的过程中来,并且有一些策略可以用。当我理解了我自己对无补偿(noncompensation)的内化时,一些真正令人兴奋的工作发生了。我记得有些老师会说:“去采访某某艺术家。你是学生,他们会觉得你很可爱,就会(免费)和你聊。”但关于酬劳就没有后续了,也没有人讨论高等院校是如何合理化艺术家的无偿采访,以及这种模式如何在交换经济中隐藏和加剧了阶级、性别和种族等级制度。因此,我在我的系里设立了一个基金,让学生们参与到为艺术家筹款的实践中。如果他们要为自己的某个项目采访艺术家,他们就需要提供酬劳。能让学生们明白他们是机构的一部分,大学并非中立,他们可以成为倡导者,这是很了不起的。我们可以围绕这些将榨取性权力关系正常化的结构展开对话,并以不同的方式思考可及性和问责问题。

我也会依赖并教授那些关注这些问题的策展人的工作,比如艾莉森·格林(Allison Glenn)与艾米·谢拉尔德(Amy Sherald)最近的合作,他们联合购藏了谢拉尔德画的一幅布伦娜·泰勒(Breonna Taylor)的肖像画。当我们改变了只能由一间机构拥有一件艺术品的观念,当我们开始思考联合购藏意味着什么,当我们真正关心艺术作品以及与之相关的人的生活的时候,新的可能性便随之而来。我也会给学生们介绍西娅·奎瑞·塔戈(Thea Quiray Tagle)的“关系策展”(relational curation)。西娅总是将关心艺术家以及艺术家的信任和需求放在首位,展览日程或艺术品维护排在其次。

桑帕达: 我真希望能上你的课。在教一些美国艺术入门课时,我基本上会把它们当作非裔美国艺术的入门课来教。我总是把“中段航路”(Middle Passage)作为第一课,颠覆了那些认为现代世界的形成与其核心的反黑人性质无关的观点。如果从这里开始,学生们就可以自主选择是否要上这门课,同时也澄清了艺术史上的某些叙事。突然间,超现实主义不再是那么迷幻或异想天开的东西,它变成了被跨大西洋奴隶贸易制造的恐慌所激发的产物:“如果这是现实,那么去他妈的!”

我从写这本书开始,就对这一点完全放开了:“我不会这样讲故事。我要这样来讲这个故事。”自此开始,我把每一个人都和美国黑人艺术家联系起来。也许这个故事就不再只是史密森的故事了,而是变成了本杰明·帕特森(Benjamin Patterson)影响下的史密森的故事,或者更直接地说,这是诺亚·普里福(Noah Purifoy)或桑顿·戴尔(Thornton Dial)与史密森的故事。这些艺术家讲述了主线故事,其他的故事则与他们相关。

我的论点肯定是有意识形态的,而且我会开诚布公地告诉学生。但对我来说,这根本上也是一种毫无顾忌的指认:白人性是一种美学形态,白人至上主义是权力向量。黑人性是一个美学形态,它反映出一些与白人至上相关的东西,但这并不是它的主要关注。这是一件很简单的事情,只是将其颠倒过来看,这样我就不用把美国艺术中的某个现象,说成是一个关于白人典范或西方白人典范或白人男性典范的故事。对我来说就是这样的。

我对转换身份——一会儿是系里的黑人研究专家,一会儿在大课上假装啥都能讲的通才——不感兴趣。事实上,情况就是:“这是我的工作。如果你乐意让我用这种方式来做事,那我们就一起上路吧。”美国艺术的故事就是种族构成的故事,如果你不愿意用那种方式讲述这个故事,或者不接受它本来的样子,那就不是我的问题了。

休伊:我看到越来越多的学生都在把交叉性(intersectionality)作为前提。如果你无法做出那样的分析,他们就会说:“呃……你在说什么呢?”(笑)

最后,我想问,你们接下来有什么计划呢?你们现在的工作将如何扩展、调整、彻底偏离或继续巩固你们在撰写这些书的过程中所学到的东西?

桑帕达:在我的研究接近尾声时,我开始注意到一些美国黑人艺术家的作品,他们没有直接参与黑豹党,也没有自行组织起来,但他们的作品也回应了黑豹所针对的那类政治事件。这其中包括了像梅尔文·爱德华兹(Melvin Edwards)、本尼·安德鲁斯(Benny Andrews)和费思·林格尔德(Faith Ringgold)等艺术家。这为我开启了一个新的转折点,我希望能在第二个项目中继续探索,这个项目暂名为“哈蒙斯效应”(The Hammons Effect)。它其实不是关于大卫·哈蒙斯(David Hammons)的,而是与他向当代艺术史的一些方法论和惯例施压的方式有关,这些方式帮助我们重新确立了美国黑人艺术家的角色——当我们思考如何在展览语境下诠释这些故事时。

这可能成为一本书,也可能不是。但目前来说,这个项目所关注的艺术家、策展人和收藏家,都受到了哈蒙斯在方法论上的转向的影响,他通过切身实践帮助我们建立起跳脱常规的叙事模式。而且说实话,法耶,就像你说的,艺术史要求我们执行的一种警察式的规范制度,完全体现了我们在讲述黑人艺术和黑人美学时想要消除的暴力。

法耶:我迫不及待地想要更多地了解这个项目。在《风险工作》之后,我转向了与具身相关的讨论,将感官、触觉与种族构成的关系结合起来。这个新项目暂定名为“荷尔蒙颜色”(The Color of Hormones)。今年秋天,我将成为印第安纳大学金赛研究所的研究员和艺术与人文学院的研究员,我想花时间在档案上,思考和寻找荷尔蒙管理的物质表述,以及荷尔蒙与感知的关系。

这项研究的部分内容,将《风险工作》中对惩戒素养的兴趣,延展至当下对妊娠身体的罪名化以及对荷尔蒙管理的监控。我想要更好地理解荷尔蒙叙事。科学意义上的荷尔蒙是在二十世纪初被“发现”的,但荷尔蒙的故事显然可以追溯到更久以前。我感兴趣的是我们试图了解身体内部是怎么回事的这段历史,以及关于荷尔蒙的叙事如何也是求知欲在这个社会得以体现的历史,在这个将视觉证据和文献置于优先地位,并对模糊性、非线性和非规范性的欲望罪名化的社会。最近,我深受艺术家伊丽莎白·M·克拉菲(Elizabeth M. Claffey)的作品及其围绕荷尔蒙意识和激进亲缘关系提出的问题的影响,我正在研究她和其他一些探索身体知识的艺术家。

这项研究开始于一个非常特别的时刻。金赛研究所(原金赛性学研究所)自1940年代末于印第安纳大学设立至今,一直都受到保守派和宗教团体的攻击,因为它致力于记录和赞扬人类性欲,并赋予其合法权利。今年春天,印第安纳州议员禁止州政府向金赛研究所提供资金。这已经发展成一个特别复杂的事件,对金赛研究所的存在和作用都产生了巨大的影响,我想这也将成为我目前追踪的故事的一部分。这不仅是荷尔蒙如何被叙事化的问题,也是研究性的档案和机构如何应对日趋严格的监管的问题。

休伊:这太棒了!而且也很有趣,因为你在介绍的最后就提到,“看吧,我意识到了这是一项聚焦于顺性别和异性恋者的研究。”看起来,这个新项目会试图在一些复杂问题上停留更久,这些问题因为艺术家自身身份和认同对其行为的影响,没有在《风险工作》中被集中关注。

法耶:谢谢你提到这一点。这的确是我一直在思考的问题。从很多方面来说,《风险工作》都与对经典的修正有关,而我认为接下来的这个项目会对作为方法导向的经典投入较少关注。我对批判性跨性别研究和残障研究深感兴趣,这些工作反思了基于权利或代表性的政治或抵抗模式。荷尔蒙有可能会开启很有效的连接模式,抵抗这种视觉中心主义的观看需求和求知需求。因为,要充分描述这些内在荷尔蒙体验是不可能的,但我们还是渴望这样做。这种张力吸引了我。

休伊:这很好地强调了,无论是对你们二位还是对我们读者而言,你们作品的精彩之处正在于有意探索这些难以描述的时刻,允许它们开启其他的——而不是为我们编排好的——可能性。所以,感谢你们。

文/ 休伊·科普兰

译/ 钟若含