观点 SLANT

“#停止仇恨亚裔”(#StopAsianHate)已经成为抗议自疫情爆发以来反亚裔暴力浪潮的战斗口号,这些暴力行为包括从对年长者随机、残暴的攻击到三月份亚特兰大白人枪手杀害六名亚裔妇女及另外二人的事件。在反亚裔暴力事件激增的同时,网络上也一直疯传着警察杀害黑人的视频,于是出现了一种将所有反亚裔和反黑人的种族暴力形式全部放入一个概念模糊的“白人至上主义”框架中的倾向。与此同时,那些黑人男性攻击亚裔人士的视频似乎又削弱了这种白人至上主义叙事的普遍性,反而更加强了既存的刻板印象,即,黑人具有更强烈的犯罪倾向,以及亚裔美国人是种族主义暴力中尤为脆弱的群体。这些关于白人至上主义或者对反亚裔暴力特殊性过于大而化之的论述,有可能模糊掉对深植于新自由主义资本主义中的种族可抛弃性(disposability)结构的理解。通过把反亚裔种族主义放入一个更长的资本主义发展线索中观看,我试图提出一个观点,那就是,理解种族主义的断裂性与决定我们的集体回应方式的连续性同样重要。我的目的是厘清在一个反黑人的移民-殖民主义(setter-colonial)国家中亚裔种族化(racialization)的特殊性和具体性。与其在反亚裔和反黑人之间建立起某种对等关系,我更想要强调种族差异的不对称性,以及这些不对称如何被统合起来,制造出资本主义需求的不平等、资源匮乏和孤立。

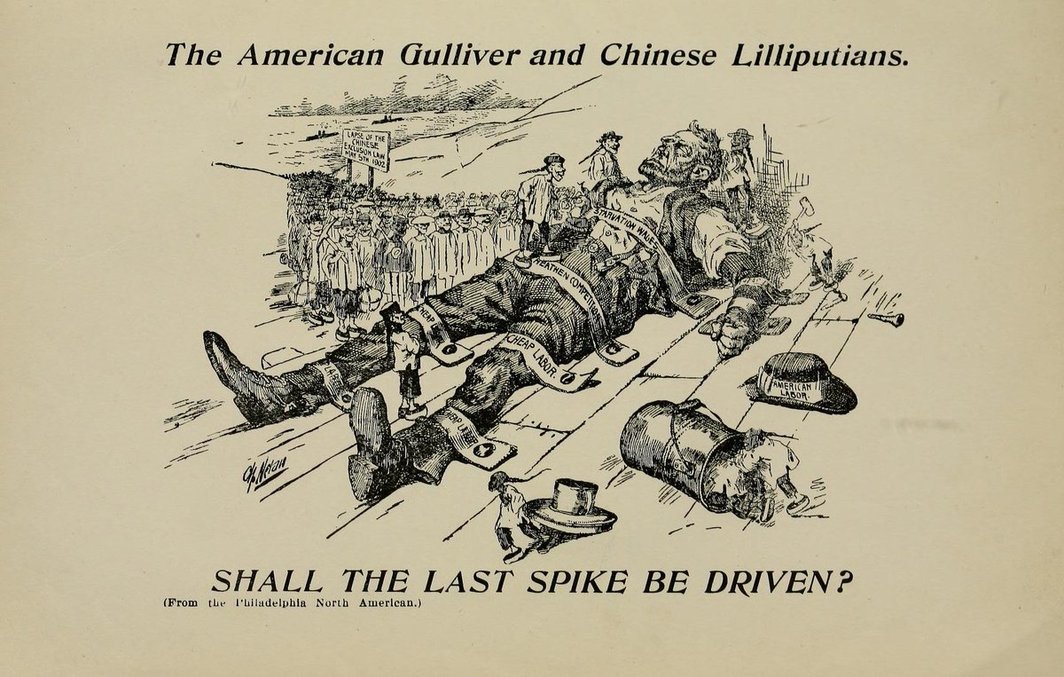

对所谓“亚洲性”(Asianness)的种族本体论认识带有一种不寻常的抽象化倾向,由此生发的去人性化反动形态更多是建立在对异类的排斥、而非对生理上的“次等”人种的认知上。19世纪中期,华人移民开始进入美国,而那个时期正是废奴运动引发高度社会动荡的时期。在拥护奴隶制与支持自由劳动力的辩论中,华人“苦力”成为了一种难以被归类的悖论式存在——他们既非自由人也非奴隶。历史学者Moon-Ho Jung在谈到这种矛盾时曾指出,苦力“被(同时)视作一种蓄奴制度的自然演进,以及一种继续保留奴隶制那些最可怕属性的途径。”所以华人移工的形象更多是与他们的劳动效率联系在一起,而不是他们作为自由人或者奴隶的身份,他们的高产威胁到了移民-殖民资本主义系统中白人劳动力的常态。换言之,华人移工的人类属性已经被缩减成一种纯粹建立在劳动效率上的经济功能,他们不再是以人的肉身来定义,而是由他们的劳动效率来进行量化。这类种族化塑形介于自由与奴隶制之间,并且根植于坚不可摧的黑人无自由的基础上。

在移民-殖民主义的想象中,华人劳动力这种反常的生产性最终蒙上了一层“变态”(perverse)的色彩,象征着堕落、疾病、邪恶,威胁着这个白人移民的国家。华人的“变态”源自单身宿舍(bachelor home),其有异于白人异性恋父权社会规范的特殊性被视作华人劳动力效率的内在构成部分。这种同性社会空间不受一般的亲属关系或生育机制限制,于是华裔社会性再生产(social reproduction)的成本远低于那些白人核心家庭,其中男性负责养家,必须负担起其妻子儿女的社会性再生产成本。华人家庭领域的异常状态既威胁到了劳动价值的概念,也影响了异性恋父权家庭模式的稳定性。华人劳动力的可替换性中蕴含着一种退化的力量,这建立起了此后亚洲人代表一种破坏性价值系统的认知基础。华人移民被描绘成传播瘟疫的老鼠,同时也是以捕食老鼠为生的物种,他们开始被视作导致传染以及文化腐坏的一个群体。亚裔所代表的这种陌生的危险始终都是隐秘的,仅在背景中流连,类似于特朗普在他关于Covid-19的媒体发布会中提到的“看不见的敌人”。流行文化中的亚裔形象往往令人联想到神秘、不可捉摸、不可信任,或是一种集体性的伪装,这点又进一步增强了他们身上那种“隐藏”的危险感,似乎亚洲性的本质就如同疾病一般,是无法被再现的。这是黑人性的镜像——黑人一直以来被明确而不可更改地塑造为纯动物性的。

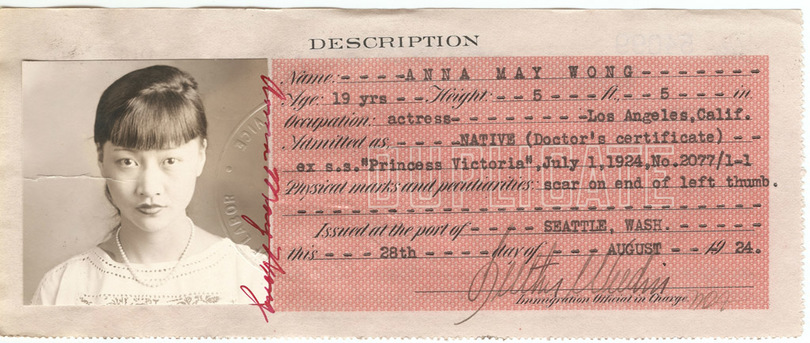

对黑人在经济和政治上的排斥一部分是通过吉姆·克劳(Jim Crow)法和反异族通婚法来控制的,而对华人劳动力带来的抽象威胁的应对手段则体现为边境管控在性别和性上的政策。当这个白人移民国家不再需要基础建设扩张所需的廉价劳动力,美国政府通过了一系列法律来控制华人人口的增长,从而重建白人社会再生产的常态。边境管制最初是通过对性别和性的监管的形式来实现的,先是针对华人女性,随后是华人男性。1875年,美国国会通过了《佩奇法案》(Page Law),禁止华人女性因“淫秽和不道德的目的”移民美国,其中包括从事性交易。这个法案使得华人女性的性道德成为疑点,她们在移民时必须通过一个审讯过程——先假设她们是娼妓,直到证明并非如此。《佩奇法案》的通过并非为了防止华人女性成为人口贩卖的受害者,而是出于对她们的堕落将对白人种族造成的威胁的恐惧,美国医学协会(American Medical Association)甚至因此展开了一项研究——是否有一条“华裔”梅毒传播链在污染白人血统。对这些女性的身体的监管构成了性别研究者爱斯尼·路柏贺德(Eithne Luibheid)所说的“排外蓝图”,直到如今还深植于美国的移民政策。它的影响一直延伸到亚特兰大的枪击案——这些亚裔受害者被广泛地认为是性工作者,其延伸的认识还包括,性工作者不拥有被保护的权利。

与华人女性的“超性欲化”(hypersexualization)相对的是常常与华人男性联系在一起的性变态。拥挤而与外界隔绝的单身男性社群被污名化为同性恋、毒瘾和疾病的温床。通过更高的被剥削率而与华人身体联系在一起的过度高效又导致了另一种想象:华人同性社会内部在非繁殖领域的堕落。道德上的恐慌加上经济上的焦虑,导致美国通过了1882年的《排华法案》(Chinese Exclusion Act),在超过半个世纪的时间里限制华人移民美国。

被视作异类的华人在性别和性方面的形象代表了一种对于白人社会性再生产的抽象威胁,虽然这种威胁建立在他们的劳动具备的破坏性经济至上主义(economism)上,不过这种种族化塑形模式却也是以既存的反黑人模式为土壤的。华人作为不可被同化(所以也不适合拥有美国国籍)的异类状态相当于克莱尔·简·金(Claire Jean Kim)所描述的同时具备劣势与优势的种族地位:劣势是因为他们非白人,而优势则在于他们也非黑人。虽然围绕着华人难以捉摸的异类属性展开的政策建构毫无疑问是种族主义的,但是金指出,这同时也证明了美国人对中华文明和文化力量的承认——于是也构成了一种威胁。黑人的情况恰恰相反,蓄奴制度废除之后赋予黑人法律上的公民权正是建立在他们缺少国族根源的基础上。所以说华人的不可同化性是一种文明差异的表征,而黑人的可同化性则体现了他们缺少文明的野蛮状态。虽然19世纪的排华法案和吉姆·克劳法都是一种通过种族隔离在美国和世界范围内维系白人优越地位的手段,但反亚裔与反黑人的种族主义的内涵却极为不同。前者仍然是对亚洲他者性的东方主义式投射,而后者并不是出于对黑人非洲血统的反感,而是一种在奴隶制之下形成的将黑人性与犯罪等同的认知。在法律眼中,奴隶唯一可能具有的自由意识就是犯罪。如学者黄秀玲(Sau-ling Wong)所说,“罗德尼·金(Rodney King)被殴打是因为他是美国少数族裔的一员,而不是因为他属于黑人离散群体。”但这种说法对于亚裔美国人来说并不适用。

国内战争的全球化

美国帝国主义在全球的扩张体现为对原住民土地和非洲人身体的侵占,同时也包含把亚洲女性与性工作联系在一起——这点也导致了三月份亚裔按摩店的惨案。美国的帝国扩张从19世纪末的菲律宾战争开始,二战后驻军日本,随后又在在韩国、越南、老挝和柬埔寨发动战争,从事性工作成为了这些被重创的亚洲国家的女性的一种求生模式。二战后美国在亚洲和太平洋地区军事基地的兴建与驻军区性产业的扩张,以及泰国直到今日依然盛兴的性旅游是同步发生的。尤其是在韩国,驻军基地开始形成一种文化:美国军人强奸和杀害亚洲妇女不受法律制裁,无论被害人是否从事性工作。这种暴力文化也被移植到了美国南部的军事基地——美军在韩国的驻军缩减影响了军队的性经济,于是南部那些按摩店和洗浴中心开始成为这种经济的主力。学者Yuri Doolan在谈到这种包含了人的“帝国溢出效应”时特别指出,“美军将在亚洲的经验带回了国内,包括美国帝国主义的空间、活动以及主体,这极大地改变了美国社会。”

三月份遇害的亚裔妇女的令人震惊的脆弱性之下还堆叠着黑人女性和原住民女性长期以来受到的伤害。从历史上来看,对白人女性贞洁的法律保护并未延伸至黑人和原住民女性。正如批判性种族研究者柏莉·坎秀(Kimberlé Crenshaw)向我们展示的那样,强奸的概念只在白人女性那里成立,因为白人女性的贞洁是需要被保护和维护的。而贞洁从来都不被认为是属于黑人女性的特质,所以也不会受到法律保护。美国一些州的法庭甚至会向陪审团传达一种信息:与白人女性不同,黑人女性本身就是不贞洁的,所以根本不存在黑人女性被强奸这种可能性,更不用说有男性会被定罪了。殖民主义与厌女症的交叉同样见于“被杀害及失踪的原住民女性”(Murdered and Missing Indigenous Women)运动,这个运动向我们揭示了原住民女性被非原住民男性杀害而无法追责的可怕事实。即便2013年通过了《反妇女暴力重新授权法案》(Violence Against Women Reauthorization Act),发生在原住民领地的暴力犯罪仍然处在联邦和各州法律辖内而非原住民司法系统,这产生了一个追责的真空地带,也就是说,非原住民在原住民领地犯下强奸和谋杀罪不会受到法律惩罚。而在亚裔女性的案例里,她们被移民政策以及美国在亚洲实施的军国主义塑造成性方面不合常规的形象。这一国内状态和全球语境的合流令她们尤其容易遭受到性暴力,而她们被贴上的缺乏性道德的标签则使得对她们越发严密的监控、警察管制和定罪变得具有合理性。

仇恨犯罪与监禁式关怀

尽管各个种族化群体的经验间存在着历史性差异,联邦政府提供的针对反黑人与反亚裔暴力的解决手段却是同一套:加强反歧视性警察治理,以及针对仇恨犯罪进行立法,最近期的例子包括《乔治·弗洛伊德执法公正法案》(George Floyd Justice in Policing Act)以及《COVID-19仇恨犯罪法》(COVID-19 Hate Crimes Act)。前者包括禁止使用锁喉手段和不敲门搜索令,以及限制获得豁免权的资格等。法案意图“消除歧视性警察执法”,拨款几百万给警察部门,而与此同时,一场前所未有的经济和健康危机正极度不平衡地影响着这个国家的黑人和棕色人种社群。如果《乔治·弗洛伊德执法公正法案》通过,将会有总计8亿5千万美金用于调查一再发生的执法部门践踏公民权利以及使用致命性武力的事件。如行动主义者玛丽亚姆·卡贝(Mariame Kaba)所言,这项基金为一个根本不存在的问题提供了一个昂贵的答案:“他们早就知道我们是怎么死的。那就是所谓的警察执法。”《乔治·弗洛伊德执法公正法案》的悲剧性矛盾在于,它的所有条款都无助于挽回乔治·弗洛伊德及其他类似受害者的生命。弗洛伊德的死并非源自锁喉或不敲门搜索令或豁免资格或种族形象定性。他的死是因为一个警察在他脖子上压了九分钟之久。即便有了这些改革措施,警察还是有无数种杀死一个人的方法。纽约州花了3千5百万美金来训练警官配合禁止锁喉的规定,但这并没有阻止埃里克·加纳(Eric Garner)的死亡。如卡贝所强调的,唯一能够让人们免于死亡的方法就是让警察远离有色人种社区。

如同乔治·弗洛伊德法案,《COVID-19仇恨犯罪法》在既存的仇恨犯罪立法(包括提高刑期)之外,也将拨款加大司法部门在报告和收集数据方面的力度。正如乔治·弗洛伊德法案无法保护乔治·弗洛伊德一样,《COVID-19仇恨犯罪法》对于那些在污名化产业中工作的亚裔女性的安全也没有帮助。该法案无视亚裔美国人社群领袖和组织发出的公开声明——其中包括亚特兰大亚裔推进正义协会(Asian Americans Advancing Justice-Atlanta)和移民性工作者的民间联合组织红莺歌(Red Canary Song)——他们反对更多的警察治理,认为性工作合法化是提高在这些行业中工作的移民女性安全度的最有效的途径,无论她们从事性交易与否。那些要求更多警察治理与更多监控的呼声彻底忽视的一点是,这些按摩店“已经”被监控、被犯罪化,也早已是移民突袭的靶子。正是在这些语境中,警察和边境执法人员加倍了,而移工变得更加无力且更容易受到剥削。

如果《COVID-19仇恨犯罪法》通过(这很有可能),反亚裔的仇恨犯罪就会被归入所有的仇恨犯罪:因偏见造成的个体性的、去历史化的事件,而非帝国主义暴力在美国国内和全球结构中的一个构成部分。通过对在疫情期间反亚裔暴力激增进行量化处理,《COVID-19仇恨犯罪法》许诺将加强勤劳工作的亚裔作为不应被仇恨的无辜受害者形象。这当然也是真的,但这个叙事中被忽略的一点是,亚裔美国人是Covid-19死亡率低于白人的唯一少数族裔群体;原住民、黑人和拉丁裔群体则属于死亡率最高的人群。仇恨犯罪法案的通过只会令人更容易无视这一鸿沟,而不是认真地去思考所谓模范少数族裔身份其实是建立在反黑人的反动基础上的。

反亚裔种族主义并非孤例,也并非只是源于前任总统疯癫无状的“恐中”言论。它深深地根植于我们的种族资本主义秩序中。自19世纪以来,经济和社会秩序的变动——尤其对于白人男性来说——为一种退化的浪漫主义“反资本主义”浪潮提供了绝佳的生长环境。这种基本教义式的白人移民意识形态导致了反移民运动,优生学运动,以及更近期的生态法西斯主义。我们必须搞清楚,浪漫主义反资本主义并非反对资本主义,而是一种建立在对社会和世界充满偏见的基础上的倒退意识形态。这种意识形态是对资本主义现代性的极大误读,它推崇暴力,自认为在抵抗破坏性资本主义不自然、抽象的循环,从而保卫自然的、父权的白人世界。在纳粹的浪漫主义反资本主义意识形态中,这种抽象的邪恶具体化为犹太人。在北美,亚裔因其劳动过高的生产效率而被视作对价值系统的破坏性力量:无论是美国重建时期(Reconstruction)资本与劳动力的冲突,还是20世纪初期对日本农业高速发展的恐惧,或是1980年代美国和日本在汽车制造业上的竞争。眼下,由于过去四十年薪资停滞造成的带有性别色彩的经济和政治变动,白人男性作为家庭主要供养者的身份的萎缩,以及美国在全球霸权的持续跌落,都为浪漫主义反资本主义滋长提供了土壤。除此之外,1965年通过的新自由主义移民政策改革明显倾斜向亚裔的投资者和专业管理阶层,再加上亚洲经济的崛起,都进一步增强了亚裔与金融资本主义投机机制密切相连的印象。从这个角度来看,所谓的“中国病毒”或许也指向资本的抽象流动,正是这种流动制造出了种族、疾病和危机的致命组合。

整体来看,要终结这些性别和种族主义暴力形式就需要终结美国作为帝国的状态:终结军国主义与警察治理,刑事处罚,政府对女性身体的管控,以及建立在少数人优先于多数人、个人主义优先于互相依存的暴力关系上的经济模式。换一个角度来看,反歧视和仇恨犯罪立法反映了性别和社会运动研究者Ren-yo Hwang所说的“监禁式关怀”——用扩大监狱、边境、军事基地权力等惩罚手段来对付他们宣称要保护的性别和种族群体。我们要从Covid-19中学习的东西还有很多,但或许最急迫的一点就是不要再信任一个监禁式政府所许诺却永远无法兑现的关怀和保护。

依可·戴(Iyko Day)是曼荷莲学院(Mount Holyoke College)英文与批判性社会思想学科的助理教授。

文/ 依可·戴

译/ 卞小慧