一次漫长的告别

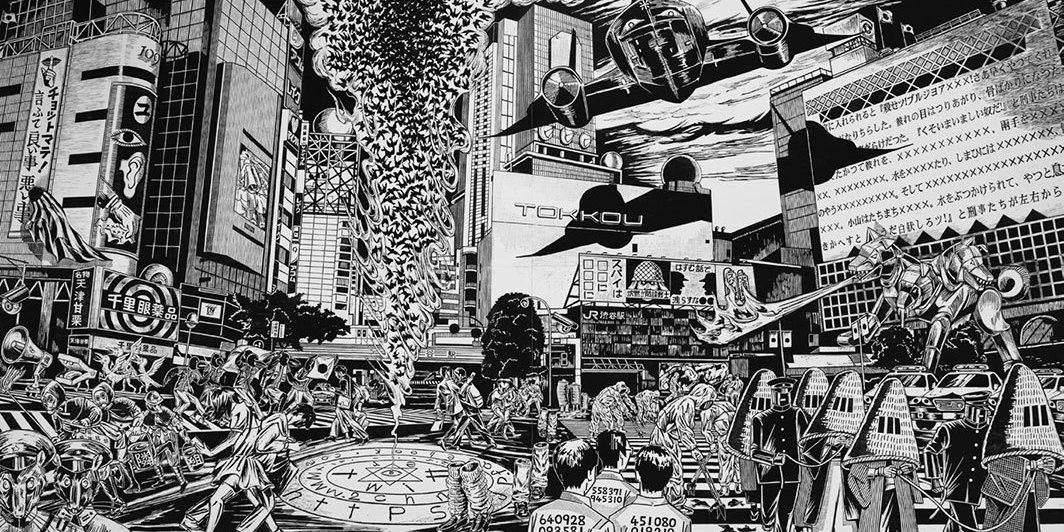

关于“EVA”(福音战士),能说的和已经说的都太多了。而自从新的剧场版企划以来,我们似乎又遇到了熟悉的真嗣、熟悉的困境、熟悉的母题。还是“母性的反乌托邦”,还是“父之法”,还是“世界系”。直到这一部《终》。

3月8日在日本正式上映的这部“新·福音战士”系列最新剧场版虽然也有许多花里胡哨的镜头和设定,但表达的意思自始至终都非常显豁,显豁到让人有一种“是不是借的场地快下班了,得赶紧演完?”的烂尾之感。一如1995年开始播出的TV版,以及同属“新·福音战士”系列的2012年剧场版《Q》里为人们津津乐道、孜孜钻研的故事设定——复杂的宗教背景、“人类补完计划”的具体环节等等——在我看来(!)并不影响《终》想要表达的内容。让我直截了当地说,这部影片是庵野向他当年批判的“御宅族”们的致敬。

TV版的《EVA》,可以算是对1990年代“御宅族”的反讽和批判。在评论家宇野常宽(Tsunehiro Uno)所谓“母性的反乌托邦”——不管你多么失败,总会有一个母亲般的女性无条件地接受你、爱你——的母题下,《EVA》的两个女主角分别用不同方式拒绝了真嗣:在明日香,是直接的拒绝,尤其是延续TV版情节的老剧场版《真心为你》(1997)的结尾处明日香的那句“真恶心”;在绫波丽,则更是恶趣味般的拒绝:你不是渴望母亲吗?好,这就给你,而且不止一个母亲,成千上万个复制体全是你的母亲,唯独你无法期待她对你有独一无二的感情。“拒绝成长”的真嗣,则在《真心为你》最后以夸张的方式进行自我主张:如果成长意味着无法承受的责任、意味着回应别人对自己的各种期待、意味着听从毫无道理的命令,那不如另造一个世界来得更容易一些吧?