梅尔•博赫纳

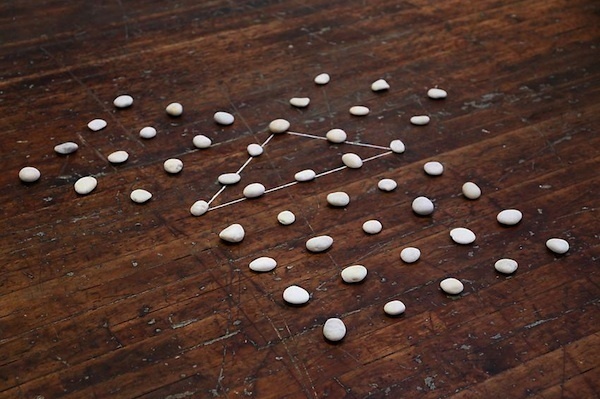

虽然,梅尔•博赫纳(Mel Bochner)的作品主要探讨了色彩和语言之间的关系,但他七十年代的早期作品则将小石头集合在一起,动摇了雕塑的传统和纪念碑特性。Bochner在此讨论了他运用不起眼的材料创作新的价值体系。他目前的展览“主张与过程:雕塑理论”“Proposition and Process: A Theory of Sculpture (1968-1973),”)在纽约Peter Freeman举办,直到7月12日,这也是迄今为止他最大的雕塑回顾展。

除却一切,一件雕塑就是一件世俗之物,出现在我们共享的空间里。之所以使用鹅卵石,是因为它们存在于完全三维的物体和尘埃之间。从本质上讲,鹅卵石是无价的,很容易被取代,是一种无中介的材料。

第二个必须符合的条件是某些事物可以被计算成雕塑。一些人为的介入必须产生,其中包括一个目的,一个决定,或一个指令。人类创造顺序的最古老的方式之一就是通过计算,在拉丁语中,计算这个单词是calculus,直译就是“石头”,就如一种已经深深镌刻于我们语言中的思想。对我而言,关于计算的最重要的一点就是它其实什么都改变不了。

雕塑的第三方面是与手作有关。尽管这些东西里没有一个经过了雕刻,铸模,挖孔,焊接,粘合,甚至重组,但数字五和十的应用意味着手的存在。(拉丁语手指的意思是‘数’的意思。)

这个装置背后的组织法则是与螺旋有关;这些作品按照风的逆