“一点生态再加一点灾难,要团结社会各阶层,没什么比这更有效了。”这一尖刻观点——也是马丁·贝克(Martin Beck)今秋在南伦敦非营利艺术空间Gasworks个展“座谈2”的副标题——在冰盖和市场同时消融的今天尤显及时。但是实际上,这句话是先知先觉的让·鲍德里亚(Jean Baudrillard)四十年前在《环境迫害》(《The Environment Witch-Hunt》)里写的。当代读者读到对资本主义和绿色意识形态的这一早期批判(资本主义系统制造的乌托邦披着第二自然的外衣)可能深有感触,但是在1970年科罗拉多州亚斯本国际设计研讨会(International Design Conference in Aspen)的很多与会者听来,这种观点可能只会让人感到发指。亚斯本国际设计研讨会(IDCA)是一个专门为设计师,建筑师和工业产品研发人员设立的交流平台,当时在业内声望颇高。1970年大会名单里包括一些明显带有政治意图或观点的年轻从业者,其中很多,比如蚂蚁农场(Ant Farm)和移动组(Moving Group),都来自加州伯克利。参加会议的还有一个来自法国的特别代表团,鲍德里亚就是团员之一。主流派别(George Nelson和Saul Bass等现代主义者)与嬉皮之间的矛盾引发了一场激烈的意识形态冲突——尤其是当后者试图在主会场外搭建实验剧场并组织讨论的时候——而与此同时法国团队针对双方提出了另一个层面上的批评意见。他们认为,大会全心拥抱生态环境主题分明等于压制了其它更加紧要的议题,如阶级歧视和战争。结果,1970年的研讨会演变成一场剧烈的观念冲突,与会三方就设计以及设计是否能够推动变革始终没能达成一致意见。

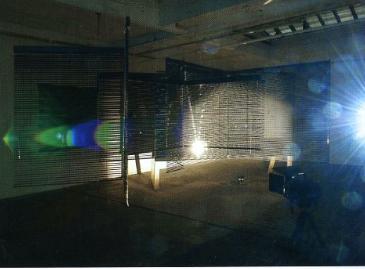

在贝克的个展上,观众可以通过屏幕看到这次大对抗的高潮部分(Eli Noyes和Claudia Weill1970年拍摄的纪录片《IDCA70》第一次公开放映),其他文献资料则为艺术家新的录像作品提供了背景信息。这件作品以鲍德里亚的文章题目命名。艺术家跟随几个穿着今人服装的人进入科罗拉多州的一片白杨树林(亚斯本【Aspen】在英语里是白杨树的意思)。他们一路扛着可折叠的桌子和椅子,最后在一小块林地停下来,所有人聚到一起,开始排演鲍德里亚当年在亚斯本研讨会上发表的声明,并互相演讲。原声片段透过树叶的沙沙声传来,给人一种时空错位的感觉,也象征着政治行动永远无法同化外部世界(门户之外,话语“之外”)。正如作家/艺术家Kodwo Eshun在谈到这场展览时所说的,该作品通过关注这场具体的危机,突出反映了一个独特的历史时刻:若干可能的未来摆在人们面前,如今的现实便是当初多项选择中的一个。

鲍德里亚的宣言在文化/机构(IDCA)和商业世界(到大会上寻找商机的公司人士)之间制造了一个很小但是不可修复的裂痕。而贝克的展览以此为中心,从某种程度上说正好反映了伦敦现状的一个重要方面。目前,这座城市似乎也已经到了一个转折点。经济崩溃,(各类)机构都在尝试建造新的结构,同时暴露出那些可以被纳入机构体制与处于机构控制能力范围之外的元素之间的断裂和矛盾。在此背景下,我们比以往任何时候更加需要空间去进行开放性思考,质疑,批判,交流和实验,也更加需要聆听不同的立场。

但是,在做进一步考量之前,我们不妨先更仔细地审视一下现有结构。当然,从很多方面看,文化与经济互相交织的程度并没有减轻。市场崩盘之前,人们无止尽的消费和投资信心也反映在伦敦公共和私人艺术机构的持续扩张上。Whitechapel计划明年租下隔壁的前图书馆,将画廊面积扩大一倍;南伦敦画廊(South London Gallery)也在向隔壁空间扩张;泰特现代美术馆(Tate Modern)正在筹备赫尔佐格&德穆隆的扩建计划。除此之外,还有一批私人展览空间开张,比如Anita Zabludowicz的176。商业画廊的数量继续增加,很多画廊地盘扩大了,有的还新开了空间,如Sadie Coles在Mayfair的新空间以及Hotel在东区Whitechapel即将开张的分部。

今年另一件值得关注的作品是Anja Kirschner和David Panos的电影《蜘蛛的痕迹》(《Trail of the Spider》)。这部影片把上述情景搬上银幕,挪用西部片的拍摄手法表现过去几年席卷东区的房市泡沫。影片将该地区描述成一片“正在消失的边境”,一个孤独的杀手出没其间,他专为穷人报仇,目标是那些腐败的土地测量员,执法者和恶棍。另一条平行叙事线索则详细描述了美国西部不为人知的种族历史(三分之一的牛仔都是非洲或西班牙裔),强调了杀手置身主流系统之外,拒绝招安的身份特点。但最重要的是,电影背景设在伦敦东部荒凉的废墟以及2012年奥运会场馆建筑工地的砂石堆上,通过特效让整个场面看上去具有史诗般的全景效果。背景的广阔反倒更加突出了Kirschner和Panos作品真正的主题:随着公共领域私有化趋势愈演愈烈,社会政治机构的活动空间正日渐缩小。

伦敦艺术家Melanie Gilligan关注的不是风暴之前狂热的地产市场,他的线上录像作品《信贷系统危机》(Crisis in the Credit System,2008)以金融海啸本身为处理对象,用讽刺的手法刻画了银行业的黑暗面。和在世界其他地区一样,目前我们很难预测这场危机将会对伦敦产生多大的影响。但考虑到政府似乎投入了大量公共资金用于挽救岌岌可危的银行业以及伦敦奥运场馆建设,再加上国家债务的增加,毫无疑问,影响将是巨大的。经济动荡必然引起文化和机构重组。但这时我们需要一点《环境迫害》中的怀疑精神。鲍德里亚指出,“1929大萧条”之后几十年,“资本主义体系通过向消费主义,企业,社会生活注入大量宣传,服务和公共关系资源,实现了生产复苏和自身改造。”换句话说,谁也不能保证如今涌现的这些新的文化和机构形式就一定会减轻艺术与经济相互交织的程度;相反,2008经济危机过后资本主义的另一次“重组”很可能适得其反。因此,寻找与资本无关的那些推测形式,风险以及不确定性似乎更加重要。

伦敦非盈利性艺术空间在这方面显示出了一些可喜的发展势头。总监和策展团队经过几次重新洗牌,创造了一系列多元化的声音、立场和态度,令人耳目一新,比如Cubitt的Bart van der Heide,Chisenhale画廊的Polly Staple,Gasworks的Anna Colin和伏尔泰工作室的Sarah McCrory(Joe Scotland的新拍档)。(为了保证信息完整,我得补充一条:今年我也被任命为伦敦非盈利性艺术空间Showroom的总监。)除此以外,像Hackney的FormContent,沃尔夫冈·提尔曼斯的项目空间Between Bridges等自给自足的独立空间也一直关注着伦敦那些很少有人注意到的艺术实践。

除了寻找独特的艺术观念和实践,建立对话和交流的空间也是今年的重头戏之一。近年来,伦敦最集中的话语空间,无论是在互联网上还是现实当中,都是由一些自发的独立网络创建起来的。《Mute》杂志,“公共作品”(Public Works)和“微观政治学研究小组”(Micropolitics Research Group)等团体便是其中的中坚力量,它们目前都拥有大批拥趸。今年,作为对金融海啸的回应,《Mute》组织了一系列有关经济的讨论会,其中包括在每年一度的无政府主义者书展(Anarchist Book Fair)上的辩论。“公共作品”(负责人:Kathrin Bohm,Sandra Denicke-Polcher,Torange Khonsari, Andreas Lang)每星期都会组织非正式的演讲和讨论会,主题从女权主义到“害虫如何改变未来的城市面貌”无所不包。“微观政治学研究小组”(创始人:艺术家Susan Kelly,策展人Janna Graham)和Brian Holmes共同策划了“城市漂流”项目,与文化批评家Suely Rolnik策划了有关“拉皮条和反拉皮条”(Pimping and Counter-Pimping)的系列活动。学院内部也出现了一些新的批判性反思与交流的平台。Goldsmith学院新开了两门实践类博士课程——Eyal Weizman的“圆桌讨论:研究建筑学”以及Irit Rogoff和Jean-Paul Martinon的“策展/知识”。这两门课都成了来自不同学术背景和专业的研究员聚会讨论的场所。

以上活动进行的同时,一系列策展项目也在拉近实践与话语的距离方面起到了积极作用。例如,艺术机构LUX不仅请策展人/艺术家Ian White牵头开发了一个新的联合艺术家项目,而且还建立了一个临时的展览空间,并以此为据点展开长达一年的调查研究工作,研究对象是艺术家电影和录像作品的制作与接收。这里特别值得一提的是Gregg Bordowitz六月份的作品朗诵,当时他的《自由意志》( 《Volition》)还未完成(将于2009年春由Printed Matter出版),但朗诵的部分却充满了极具说服力和思辨性的问题,如暴风骤雨,环环相扣,令人耳目一新。他的文字打开了一个既不能解决又无法取消的思维过程,暴露出各种矛盾的冲动和对立,并将怀疑悬置,作为蕴藏潜力的空间:“如果我无视任何地形学上的概念会怎样呢——内或外,上或下,前或后?这样做是可能的吗?是可取的吗?这就是我的终点?我还能回来吗?”“我是否只是达到终极目标的一种手段?这个终极目标超出了我的知觉整体——而该整体又是永远无法被完全统计的。”“没有出处的问题将如何存在?一个问题的出处究竟在哪里?当然不会是提出问题的人,对吗?”

这种互相呼应的特点也体现于van der Heide在Cubitt的项目策划上。在这里,艺术实践是一个渐进的开放式过程。例如,今年早些时候van der Heide与现居荷兰的策展人Binna Choi曾经围绕韩国艺术家杨海固(Haegue Yang)2008年在Cubitt的个展“致命的爱”(Lethal Love,也是本年度亮点之一)展开讨论。正是这场讨论催生了六月的活动“七乘以二或三/在交流的上方或下面”(Seven Times Two or Three/On and Beneath Communication),在一个星期之内激发了包括装置、演讲、行为表演和对话在内的一系列活动,探讨的主题是交流中的失误以及策展人所谓的“不正常的时间”(dysfunctional time),同时对当代人摄入信息过量的倾向提出了质疑。(活动新闻稿提到一个令人沮丧的统计数据:我们平均每个人一生要花“三年半的时间用于回复无关紧要的电子邮件。”)Jan Verwoert的讲座“枯竭与丰富”(讲座文稿第一次发表在《Dot Dot Dot》上)批判了高效能文化及其带来的那种不可持续的,令人精疲力竭的绩效过度。“在这种高效能的生活中,”Verwoert指出,

我们需要不断面临两个问题:“我们(还)能掌控全局吗?”以及“我们(还)快乐吗?”这两个问题事关人类意志和美好生活,两者都包含在政治伦理学的首要问题里:“不管是现在还是将来,我们如何知道应该怎样做才能使自己和他人的生活更美好?”

Mladen Stilinović的文章《赞美懒惰》向Verwoert的高效能时代政治学提出了反对意见。在这篇由《Frieze》网络编辑Sam Thorne朗读的文章中,艺术家描述了东欧地区的慢节奏生活,同时宣称“懒惰是运动和思想的缺失,是混沌的时光——彻底的忘却……那是纯粹的愚蠢,痛苦的岁月,注意力无效的集中。”六月的这一个星期,Cubitt平均每天要举办三四场活动,显然与东欧式的“懒惰”是背道而驰的。通过将这些互相抵触的观点集合到一起并亲身测试之(要跟上所有活动,你必须变得非常高效能),更加微妙丰富的内容得以慢慢浮现,整个调查也在多种实践与观点的带领下走上了不同的方向。

而最能体现今年伦敦艺术圈种种变化的事件是当代艺术中心(Institute of Contemporary Art, ICA)由Mark Sladen和Richard Birkett创建的艺术项目“零到六十”(Nought to Sixty)取代贝克奖(Beck’s Futures)。与相对传统的贝克奖不同,“零到六十”致力于为商业主流之外的艺术家和艺术团体提供交流渠道并予以记录。它的覆盖范围比贝克奖更广,主要针对年轻艺术家,活动形式包括讨论会,音乐和行为表演等。和Cubitt的“七乘以二或三…”一样,Sladen和Birkett的项目也是以为期一星期的展览为基础——不同的是,“零到六十”的活动时间不只一星期,而是以七天为单位持续六个月。

很多参与该项目的艺术家(其中包括《蜘蛛的痕迹》的创作者Kirschner和Panos)都在短时间内充分享有创作自由。但我们还是忍不住留意到,项目实际上设置了一套机构界限,借以促进艺术家与艺术机构之间建立某种关系,在此关系中,机构容纳并圈定艺术实践,而不是允许实践引导或改变机构本身——与当代艺术中心(ICA)早期的做法迥然不同:1947年,ICA创始之初的宗旨是为艺术家、作家和科学家建造一座话语实验室,让他们在皇家学院的传统框架以外有一个讨论争鸣的平台。不知为何,ICA每个月邀请作家和批评家为新项目撰写的文章似乎提到了艺术中心方向的转变。这些文章激发了一系列有关机构主义,批判性和“新生代艺术家”比喻的讨论。JJ Charlesworth指出,“新艺术家诞生的前提是得到艺术机构的许可”,Paul O’Neill和Mick Wilson引述雷蒙德·威廉斯(Raymond Williams)用过的术语“新生”(emergence),称其为“辩证反抗统治力量的场所——让人看到战胜,违背,回避,重新超越或完全绕开统治力量的希望。”这个内容丰富的项目中不乏亮点,比如艺术家/设计师Will Holder为马塞尔·杜尚生日组织的庆祝活动,以及Duncan Campbell的新电影《Sigmar》,但如今我们很难在ICA找到“新生”的痕迹。也许Sarah Pierce的文章《我们曾谈论嬉皮》抓住了问题的关键。她在文中一针见血地指出艺术机构在处理(不)确定形式时存在的困难,她写道:“机构工作需要我们表现出一定程度的确定性,尽管我们对如何进行下去心存疑虑。”

正如Pierce文中所述,艺术机构与那些不太容易融入机构背景的创作实践之间总是存在矛盾,而她为期一周的展览也再次回应了这种紧张关系。她从ICA的档案库里搜集了大量材料用于展示,观众从中可以看到ICA早年介入激进艺术实践的历史,如1969年的展览“当态度变成形式”(When Attitudes Become Form)以及1978年的研讨会“英国艺术现状”(The State of British Art)。后者讨论的主题包括艺术家作为一种职业的确立,艺术与社会的关系等。Pierce将这些遗产与当代有关艺术创作和组织的辩论联系在一起,展示了机构组织的实际运作设备,比如基座、橱窗以及档案资料。文献和音频采访则突出表现了政治组织、抗议和学说等更加广泛的问题。现场还可以看到一段研习会的录像,Pierce带领参加者模仿各类政治游行中的常见姿态,审视能够清晰传达抗议讯息的不同方式。很明显,参加者并不是一个团结的整体,也没有为之奋斗的共同目标,但参与的喜悦盖过了一切,在临时的团结中使用某些姿态的愉快补偿了不足。

接近年底,蛇形画廊(Serpentine Gallery)的“宣言马拉松”(Manifesto Marathon)唤醒了另一种类型的抗议。十月,马拉松在蛇形画廊由Frank Gehry设计的亭子里拉开帷幕,持续两天,与Frieze艺术博览会同期进行。举办这次活动,蛇形画廊有一个独特的地理位置优势:画廊距离位于海德公园另一侧的英国首个正式自由言论区“演讲角”非常近。五十多名参与者——其中包括Stephen Willats,Otolith小组,Karl Holmqvist,Marina Abramovic,Vivienne Westwood和Jonas Mekas——发表了他们的个人宣言,各种声音汇聚到一起,不同的问题接踵而至,感觉不免繁杂。很多宣言中的游戏意味不可否认,和活动本身一样,也令人愉快,但这些好玩儿的特点压倒了清晰的原则或紧迫感。查尔斯·詹克斯(Charles Jencks)和艾瑞克·霍布斯鲍姆(Eric Hobsbawm)用他们更具分析性的发言反映了这一点。两位历史学家哀叹如今宣言已经被另一种无所不在的形式——宗旨声明取代;霍布斯鲍姆还指出,过去宣言通常是团体性质的,现在则趋向于个体化。而马拉松期间出现的一个令人震惊的事件也许突出体现了詹克斯和霍布斯鲍姆的部分担忧。艺术家K8 Hardy嘲笑画廊对自由言论收取二十英镑入场费的行为,进而拆掉了保安装在亭子两端的红绳围栏,让会场短时间内处于完全开放状态——茶歇时围栏又被装了回去。用“微观政治学研究小组”的话说,这可以算是一次“没有结果的满足。”

或者,如亚斯本会议上一个充满反叛精神的设计师所说,“如果不采取行动,什么都是假的。”回头再看1970年的IDCA大会,我们可以感觉到乐观主义与显现之空间(a space of appearance)产生的能量之间存在着矛盾。就像Eshun说的,大会本来可能走上任何方向,但显然设计师们逐渐意识到,他们面对的东西太大,根本无法跨越。设计师Jivan Tabibian曾一度宣称“如果每个人都在请愿书上签名……到最后它必然变成一纸空文。”而伦敦本身就常常看上去大得令人难以跨越:这座城市巨大的规模创造了无数不同的小团体和活动场所,但这些小宇宙一般都处于边缘地带,只在自己的轨道内运转。可是,一旦这些轨道互相对接或渗透,由此产生的摩擦、冲突、动荡、不安与不确定就有可能为我们带来多种不同的变化。最后,正如Pierce在ICA上的发言所讲(她是接着Liam Gillick提出的观点往下说的),“我们在叙述的时候规避了最紧要的问题:在别处的其他讨论。”即使在尝试回顾伦敦艺术圈一年内发生的大小事件时,不可避免地会避开最紧要的问题,但我们仍然希望这种回避能够帮助我们描绘出更关键的部分——那些其他讨论,那些别处。

作者Emily Pethick是伦敦The Showroom总监。

译/ 杜可柯