真正意义上共享、社群化、作者多元的创作乌托邦似乎日渐退出了历史舞台。但这一梦想并未消亡:合作依然是逃离西方父权式神秘主义、权力结构以及艺术市场织就的原创性和作者性之网的一条路径。集体和合作关系从本质上讲依然被认为是具有解放力的。这一特征与共同劳动和协同工作相关,而非徘徊在工作室的孤立隔绝中。女性主义艺术家、《M/E/A/N/I/N/G》杂志的前任编辑米拉·绍尔(Mira Schor)认为,具有共同目标的集体对于个体的激活产生了“一种特殊的超越自身的释放”。

从历史的角度来看,合作型和集体性的实践促生了主体性的另类模式;在最理想的情况下,这种实践可以打开多样化的与他者共存的关系模式,同时也颠覆了可见性与再现的霸权体制。这些愿景对在1970、80年代日渐活跃的女性主义、酷儿、后殖民和反种族主义文化实践来说极为关键,同一时期,人们重新发掘了历史先锋派的价值,从野兽派到达达,再到俄罗斯的生产主义。自我组织的另类空间,合作性画廊等等,也是在对不对称的权力关系的重新省视的基础上出现的。

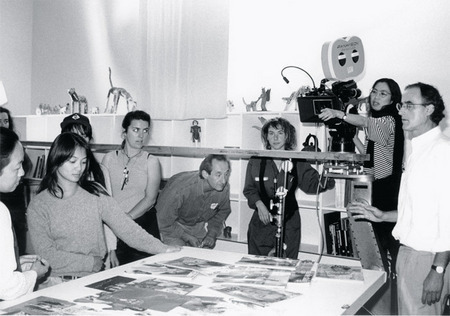

事实上,从身份政治(其终极目标是反身份化的)角度出发的权力分析涉及的是具体的群体而非个人。一个具有霸权性的群体(如白人男性艺术家)可能受到合作实践的挑战,其中所谓的自然权力显然要接受批判性的团结需求的冲击。艺术史学家艾瑞特·罗格夫(Irit Rogoff)曾这样写道(尤其在谈到游击队女孩[Guerrilla Girls],以及汤姆·罗林斯[Tim Rollins]和K.O.S的时候),集体性不仅打破了“艺术家”的权威,而且也催生了“一种作者身份的出现,这种作者身份基于集体和身份生成的社会政治,而不是身份确认传统且狭窄的领域。”

越南电影人、作家和理论家郑明河(Trinh T. Minh-ha,她本身的创作就一直在处理——即便可能不是那么显性——集体、群落和主体性的问题)同样指出,“重视合作超过个体作品的倾向往往产生在再现的负担已经无法逃脱的语境下。”郑明河列举的“对特定个体作者权的拒绝带来活力”的例子包括英国的电影组织Sankofa和黑色影音团体(Black Audio Film Collective,简称BAFC)。BAFC的联合发起者约翰·亚康法(John Akomfrah)在1983年曾强调集体创作是一种“消除电影制作神秘过程”的一种策略”;与此同时,他也希望这可以“打破‘观众’和‘创作者’之间的区分。”这一观点可以回溯到构成主义和生产主义模式上去,集体性成为一种改变艺术品接受和生产的方法论。电影作为一种与生俱来的合作型文化生产模式,最关键的就是其作为集体艺术创作媒介的特征。

虽如此,郑明河也指出,很多团体——尤其是那些集体生产的群体——更倾向于等级化的组织模式,将领导权交给最具有说服力或最有远见的人(或者更简单,交给最有社会或经济能力的人)。从这个角度出发,她重新思考了合作的涵义,提出合作“并非发生在合作者拥有共同的东西之时,而是发生在一样不属于任何人的东西来到他们之间时”。她所描述的中间物可被定义为某一从后置角度来看作为一个共同项目或者一项共同事业的合作关系的衍生品或其结果。所以郑明河认为,合作从本质上而言是无意图的,它无法被计划或预见。

![汤姆·罗林斯和K.O.S,《隐形人》(Invisible Man,又名《拉夫·埃里森之后》[After Ralph Ellison]),2007,画布上书页丙烯,72 x 72".](http://www.artforum.com.cn/uploads/upload.000/id03353/article01_large.jpg)

这种意愿与偶然、个体与群体之间的动态关系与玛莎·洛斯勒(Martha Rosler)1982年在卡塞尔文献展画册中提出的问题相呼应:“在团体内是否既存在又缺少一种既反对又支持带来个体自由的斗争,其目的仅仅是一种乌托邦式的宽泛意义上的合作性?”在同一篇文章里,洛斯勒认为“合作大潮”在1970年代末已经逐渐“退潮”。紧接着而来的是一种可被称作“部落性”(tribal)的精神,朋克和新/无浪潮以及对地下原始主义的新认识激发了它的诞生。在这一时期,社群的概念与政治的关联并不紧密,虽然1980年代那些松散的、享乐主义的、暗含对抗之意的新波西米亚运动最终与艾滋行动主义以及后殖民斗争连接在了一起。艺术家约瑟夫·斯托(Josef Strau)在1991年的文章里将集体看作一种历史遗留物,他提到了“残余模式”(leftover models),以及“一种众所周知但在历史上已经破产,差点儿扮演了重要角色的关于交换和分配(合作、网络等等)的思想”。他和他的合作者斯蒂芬·迪莱缪斯(Stephan Dillenuth)打算在他们位于科隆的艺术家酒吧/画廊空间Friesenwall 120来“重建”这些剩余的思想,同时也作为一种从自愿的边缘化位置上去检验艺术系统诸多条件的途径。

斯托对已被遗弃的合作和政治行动主义实践进行方法论重访的要求体现了1990年代初集体性在艺术上面临的困难和潜力。在欧洲,出现了一股合作型艺术生产的复兴,尤其是在展览制作方面,这点在苏黎世美术馆和柏林美术馆等机构体现得尤其显著。但合作和协力——无论其定义有多么宽泛——的真正回归被认为是发生在2000年之后,一批关于该议题的活动、展览和出版物开始涌现。我们可以用21世纪第一个十年出现的几个关键词来勾勒出一段压缩的历史,“参与性挑战”带来了“关系美学”和“对话性作品”,再进一步诱发了“将问题交给公众”的思路。然而对于这种复苏也有批评性的观点,比如克莱尔·毕晓普(Claire Bishop)在她关于合作及其“不满”的文章中的批判(很多相关对话实际上是围绕着观众的参与和互动展开,而不是从根本上去讨论作者身份的变形或多元化)。

马克思在《资本论》中反复强调的资本主义生产最根本的“集体性”特征,今天越发体现在网络化文化系统性甚至本体论意义上的“合作性”,世界各地的参与者们通过非物质性(大多数是无报酬的)的劳动(无论是在网上传照片,评论区留言,还是在亚马逊上给书籍打分)构成了这一切。合作变得越发普遍,对集体作为一种社会组织和文化生产形式在过去和现在的状态进行重新评估变得极为重要。有一种观点认为,集体性实践可以提供一种当代政府治理术之外的另类模式,这种治理术要求个体既是一种景观化自我的单个表演者,又具备顺从且有效的团队精神。集体形式甚至可以以一种更为直接、实在和紧迫的方式来启动对合作中原本在社会学和技术上都被预先设定的面相。《现代主义之后的集体主义》(Collectivism After Modernism)的编辑布莱克·史迪姆森(Blake Stimson)和乔治·索莱特(Gregory Sholette)谈到一种新的“集体主义梦想”,一种能够激发行动主义动能的“狂热”(fetish)。他们将其描述为“既不是关于某种理想未来的策略性想象”,也不是“后现代主义之后更灵活、更文化多元、更高级的反霸权模式的集体主义”,而是“与社会生活本身作为一种表达媒介”相关。

对集体成就稀少且逝去的时刻的怀念,仍然为克服去政治化的普遍倾向注入了希望,哪怕只是暂时的。但我们必须记住,对合作和集体性的任何一次重塑和复兴,以及由此产生的所有(自我)批判,都是对政治空间转变,以及在这些空间内外进行表达的可能性的回应。16 Beaver的创办人之一、艺术家雷内·加布里(Rene Gabri)解释了为什么合作不应被视作置身现实政治波动之外:“我无法在不以某种方式想象世界的情况下想象新的艺术世界。”他认为被视作集体性、社会性、合作性或参与性的实践往往“更注重掩盖而非直面或暴露差异和异见”。他指出,我们现在需要的集体性必须提供“超越我们在资本主义框架下被赋予的那种社会合作关系”。合作正处于失去其潜在破坏力的危险中,因为它滋养出的主体性新形式不是被资本吸纳就是处在被吸纳的危险中:加布里指出,不是合作的事实本身,而是关于合作的“术语”,如今正处于危险之中。为了找到聚集和共同工作的可行方案——超越当今文化中个体持续且无可避免地贡献其中的合作关系——需要一种双重行动:一方面要对决定了资本对社会和心理能量持续挪用的抽象逻辑有明确认识,另一方面要对参与到实在的社会实践的具体微观性政治中抱持期待,哪怕其结果往往超出计划之外或是无法预计的。换言之,合作是一种伦理。现在是时候将它从对其塑形的历史条件中抢救出来了。

汤姆·霍勒特(Tom Holert)是维也纳艺术学院(Academy of Fine Arts Vienna)的教授。

文/ 汤姆·霍勒特

译/ 王丹华