“发明抽象,1910—1925”展览现场,2012–13年,摄影:Jonathan Muzikar。

“发明抽象,1910-1925”

艺术史上再没什么像抽象艺术这样拥有众多的起源神话了。它的情节设置无懈可击——令人心醉的乌托邦叙事、通过艺术开启的革命性新开端——而且如今这个故事的地位越来越稳固,因为其中牵涉的大部分人和事都已属于遥远的过去:毕竟,抽象艺术已有一百多年历史了。为纪念抽象艺术一个多世纪以来发展轨迹的大型展览“发明抽象,1910—1925”同样没有脱离上述叙事,不过这次细节更丰富,考虑更周全,同时更加贴近我们所处的时代以及当前的文化焦虑(大部分起源神话都有此作用)。策展人利亚•迪克曼(Leah Dickerman)追踪了分布于欧美各大城市的起始性“连接点”,勾勒出一幅复杂的社会网络。本次展览的风格类似迪克曼之前在纽约现代艺术博物馆(MoMA)跟人联合策划并大获成功的达达展(2006)和包豪斯展(2009)(深色展墙,作品挂得很密),以此消除这些经典之作伴随的神圣感。尽管“发明抽象”获得了大量国际借展作品,但全部展品里有四分之一来自MoMA自己的馆藏。

问题就在这儿。抽象艺术的身世之谜难以破解,但几乎与其同样重要的另一个起源神话则跟MoMA自身在抽象艺术史中扮演的角色息息相关,这方面最具代表性的事件要数1936年由 MoMA第一任馆长小阿尔弗雷德•巴尔(Alfred H. Barr Jr.)策划的展览“立体主义与抽象艺术”。因此,本次展览标题中所用的“发明”一词就不仅指20世纪头20年艺术实践的第一波创新浪潮,同时也指伟大的综合分类大师巴尔在范畴分类上的发明(这样说有些夸张,但不失真实)。鉴于当今的学术要求,我们也许会期望MoMA能将自身的历史角色也纳入考察范围。在内容丰富、覆盖面广泛的展览画册里,有两篇文章涉及到这个话题,并公开了不少新的文献资料。但有时我们又不得不问:这到底是一场有关抽象艺术形成的展览,还是有关MoMA形成的展览?当然,两者都是,但这种双重性阻碍了人们将抽象艺术作为更大的理论问题及持续的历史工程进行重新思考。

首先,尽管社会网络这一概念在地理上覆盖面广泛,而且乍看似乎要将抽象艺术奋力拉入当今时代,但平行连接和批评分析彼此重叠的轨迹往往极大地限制了可提出问题的范围。“发明抽象”的开场部分很难不让人感觉是对巴尔1936年展览的修正性回应,尤其是梳理参展艺术家相互联系的那张占据整面墙壁的介绍性图表,相当于重画了巴尔著名的分类图。我们在展览上看到的第一幅画——毕加索的单幅作品——不仅等于暗示立体主义是一切的起点,同时也建立起一种从立体主义到抽象艺术的强有力的合法化叙事。紧随其后的是作为新生视觉语言的关键发起人之一——康定斯基。尽管抽象艺术的共时性网络为展览提供了一种有力的组织模式,但这些互相竞争的象征性起源之间却缺少协调,展览也无力解决时间上到底谁先谁后的问题。

下一站是巴黎:在有关抽象艺术诞生的故事里,巴黎应该算是高潮部分之一。在这里,我们看到在现代城市带来的色彩快感中不断探索的德劳内夫妇—罗伯特•德劳内(Robert Delaunay)和索尼娅•德劳内(Sonia Delaunay),以及同样醉心于城市机械化景观的费尔南德•莱热(Fernand Léger)和弗朗西斯•皮卡比亚(Francis Picabia)。除了索尼娅•德劳内以外,上述所有艺术家都在原来巴尔的图表里占据着重要位置。但是再度肯定巴黎作为一个重要文化据点的地位还有一些更明确的效果。 罗伯特•德劳内的俄耳甫斯主义(Orphism)植根于现代性中令人晕眩的视觉效果,同时正如他的后期作品所示,这跟其他地方出现的那些更加系统化或关系化的抽象形式截然不同,就像抽象画在莱热的创作生涯中也只是一个生动但十分短暂的阶段。将巴黎定位成俄耳甫斯主义大本营的做法直接引出了一条明显带有地方色彩的线索,使得诸如斯坦顿•麦克唐纳•赖特(Stanton Macdonald-Wright)这种不受巴尔认可(巴尔的国际主义精神里同样充满了对地方主义的焦虑)的同时代画家到本次展览上突然变成抽象艺术形成过程中的关键人物。这个具体的起源神话除了明显偏向美国以外,也没能为理解抽象艺术的核心内容做好充足的准备。正如我们所知道的,在欧洲部分地区,尤其是在蒙德里安、风格派(De Stijl)、卡西米尔•马列维奇和其他俄国画家,以及被严重低估的波兰艺术家史特里泽敏斯基( Władysław Strzemiński)和卡塔琪娜•科布萝(Katarzyna Kobro)的作品中,抽象艺术越来越被理论化为一种新的秩序(和反秩序)体系。

当然,我所说的抽象艺术的核心内容并非铁板一块,本次展览也很好地展示了这一点。如果信仰一种形式的通用语言已不再可能,那么更为紧迫的问题就是如何找到一种关系模式将现有的差异汇集到一起。这一点在挂满马列维奇作品的那面展墙上体现得最为充分。马列维奇的绘画在彼此紧密联系的同时,又似乎要超出自身设定的体系。作为首批提出将艺术视为一个系统的理论家之一,马列维奇建构的并不是某种合理的或技术性的理论,而是选择(用大量隐喻)描述了一种行动与能量的复杂经济学,艺术作品在他那里仿佛是神经系统的一部分。这些自我区别的形式策略迫使我们从完全不同于机械美学的角度去考察这些抽象几何图形(长久以来,谈到抽象艺术就必然要提机械美学,而且以立体主义和未来主义为起点的发展叙述令这种说法受到了过多关注)。如果立体主义标志着再现式绘画的严重危机,那么它必然从属于一场更为深远的意义体系的巨大变动——这场变动开始打破了传统对立领域(比如:理性与非理性,有生命与无生命,政治与纯粹,有机与机械)之间的界线。

从当代视角来看,现在我们需要全力关注的是第一拨抽象艺术所包含的复杂政治与精神指涉——哪怕是因为目前有关抽象艺术起源的主流说法远不足以解释其后来的发展方向,我们也应该这样做。最早的环球旅行者——能言善辩的埃尔•利西斯基(El Lissitzky)的《Prouns》系列也许最容易被技术理性的主流阐释话语吸收,不过如今该系列要求我们改变过去的观看角度,将其中的互动视为触觉性的表面。在本次展览上,利西斯基的作品似乎提出了一种精准的触觉(而非视觉)体系:图纸上的手绘草稿以及闪亮的锡箔纸仿佛捕捉的是其自身未来性的印迹与倒影。它们催生的物质世界是对质感与时间性的高度浓缩。苏菲·陶柏-阿尔普(Sophie Taeuber-Arp)的刺绣画则对抽象艺术的界线提出了质疑,所用手法是陶柏-阿尔普最擅长的手工艺和纺织品设计;但遗憾的是,展览起始部分并未给这组作品做出很好的铺垫。同样,我们还将看到斯洛·莫霍里-纳吉(László Moholy-Nagy)把他所谓的“电话图片”(在本次展览上,观众将有机会看到全部三个标准尺寸的订单)委托给一家瓷釉厂生产。问题的关键不在于哪种几何图案成了抽象绘画的主流,而在于抽象艺术诞生不到十年时间,一系列不断变化的形式构造就能找到如此丰富多样的物质支撑体。

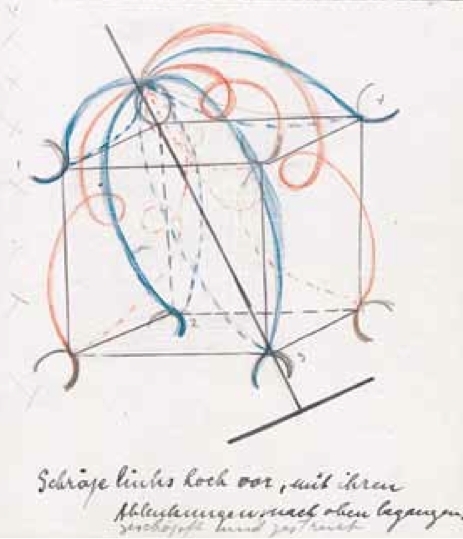

在许多方面,这些不稳定的界线和边界是本次展览最有意思的组成元素。但无论策展人多么想把抽象艺术呈现为一种跨媒体现象,绘画仍是这个领域的重中之重。尽管“发明抽象”吸纳了许多其他领域的作品,尤其是舞蹈领域,比如鲁道夫·范· 拉班(Rudolf von Laban)记录人体运动的系列图纸以及玛丽•魏格曼(Mary Wigman)为舞蹈编排绘制的草图,但绘画的中心地位并未真正改变(在这方面也许还比不上巴尔那次展览,当时巴尔呈现的作品媒介囊括了绘画、摄影、电影、设计、印刷和建筑)。但迪克曼的展览(尤其是画册)的确将抽象艺术的历史起源牢牢地放在了不断变化的图像世界里,而没有(像此类展览过去通常的做法那样)选择用一种超自然和精神的神秘领域作为其诞生语境。将抽象艺术从其自身中解放,并使其从形成抽象艺术的部分早期启示性言辞中摆脱出来——这一点始终都至关重要。不过,虽然扔掉布拉瓦茨基夫人(Madame Blavatsky)和她的神智学并不是什么坏事,我们也必须小心不要因此忽略了抽象艺术里荒谬和过度的部分,无论其表现为何——如何才能既不落入形而上学的陷阱,同时又保留其强度?

作为全球新兴现代主义的一部分,抽象艺术在上个世纪一直处于变化成形过程中。有关绘画的传统历史叙述受后来抽象艺术的表现性姿态束缚,往往遮蔽了其原本灵活善变的多样形态,但这种多样形态并不能被完全压制,就像我们在这次“发明抽象”展上看到的一样。如此复杂和涉及面广泛的一系列问题也许不可避免地会在我们心中留下疑惑:从美学、政治和伦理角度来看,在抽象艺术的不同表现形式中,到底什么才曾经或正在产生重要意义?我们不应忘记,从一开始,无论在其内部阵营还是外部世界,抽象艺术都始终是争论的主题和对象。社会网络也许能有效追踪分散于世界各地的艺术中心和物质实践之间的多重联系和流动,却无法有效显示截然不同的意识形态差异、内部对抗以及系统断裂;也同样无法表现抽象艺术里那些独特、暧昧或仅仅是虚构出来的主人公。特奥·凡·杜斯伯格(Theo van Doesburg)的达达替身I. K. Bonset曾在2006年的达达展览上亮相,但在这次抽象艺术起源的回顾展上却明显缺席。如果布拉瓦茨基夫人能保持隐身,那么也许我们应该把Bonset重新请回来。

布莱奥尼•费尔(Briony Fer)系伦敦大学学院艺术史系教授。

译/ 邹彧翎