海岸线的碎形特性意味着,尽管它所包围的陆地面积有限,它自身的周长却是无限的。在几何学里,这个悖论是可解的,但它也同时消解了我们对于坚实的基本认识:陆地可见的边缘是无定形的亦是无限的,这源自潮汐的侵蚀,它与划定的边界那种苛刻和僵硬形成了对比。后者如何才能超越制图学上的一意孤行呢?

在第四届达卡艺术峰会(Dhaka Art Summit)上,我努力地思考着这些松散的问题。这个两年一届的峰会是孟加拉国桑德尼艺术基金会(Samdani Art Foundation)于2012年创办的一个“研究和展览平台”。今年二月的九天时间里,十场策展项目中展出了超过三百位艺术家的作品。海洋以其帝国贸易,意识形态转移,文化交流和文学隐喻等多重历史,成为了连接这些令人耳目一新的作品的主题,也意味首次明确地从孟加拉国、斯里兰卡、泰国、缅甸、越南、印度尼西亚、柬埔寨、尼泊尔、巴基斯坦、菲律宾、伊朗、蒙古、阿富汗以及更多通常被“全球”当代艺术社群的决策者们所忽视的国家的角度来处理跨亚洲的当代艺术交流和发展问题。孟加拉国自身不稳定的地理环境——气旋、季风、河床移动和冰川融化——也为去殖民化和去经典化(decanonization)叙述提供了肥沃的土壤,两者渗透了此次峰会的策展项目和论坛。

峰会的亮点之一来自那些放大了特定地缘语境,并以此颠覆当地权力关系并重述历史的展览。举例来说,夏米妮·佩雷拉(Sharmini Pereira)的“十万个小故事”(One Hundred Thousand Small Tales)将艺术创作与1948年斯里兰卡独立运动的政治动荡相联系,这种动荡今天仍在持续引发创伤。瓦利·马赫隆吉(Vali Mahlouji)令人叹为观止的档案项目“乌托邦舞台”(A Utopian Stage)则重新定位了朝向“南方”和“东方”的文化生产及前卫艺术实验; 马赫隆吉发掘出了设拉子-波斯波利斯艺术节(Festival of Arts, Shiraz-Persepolis)的文献,1967年至1977年间该艺术节曾邀请来自日本、印度和非洲的艺术团体参与一个激进的跨文化知识项目,并曾展出梅尔塞·坎宁安(Merce Cunningham)、约翰·凯奇(John Cage)、罗伯特·威尔森(Robert Wilson)和拉维·香卡(Ravi Shankar)等人的作品。该艺术节的消亡与伊朗革命的开端在时间上相重合,当时的一项宗教法令似乎抹去了该艺术节曾经存在过的所有痕迹。第三个展览是德薇卡·辛格(Devika Singh)的“行星计划”(Planetary Planning),该展览探索了20世纪40年代以来南亚建筑运动中制造世界(world-making)的结构。这几位策展人都选择通过多种媒介展示作品,且各自的展览中都囊括了许多此前从未在本国以外展出过的艺术家。其中一些展览随后还会发生变化,并且巡回至世界各地的艺术机构,这个过程使得它们自身的紧迫性变得更真实可感,形成了一股逆向而行的搅动力量。在我看到的数百件作品中,有三件作品深深地吸引了我,这几件作品都精准地穿越了后殖民身份的朦胧外膜——这层外膜是由海洋的危险和陆地的磨损所共同塑造的。

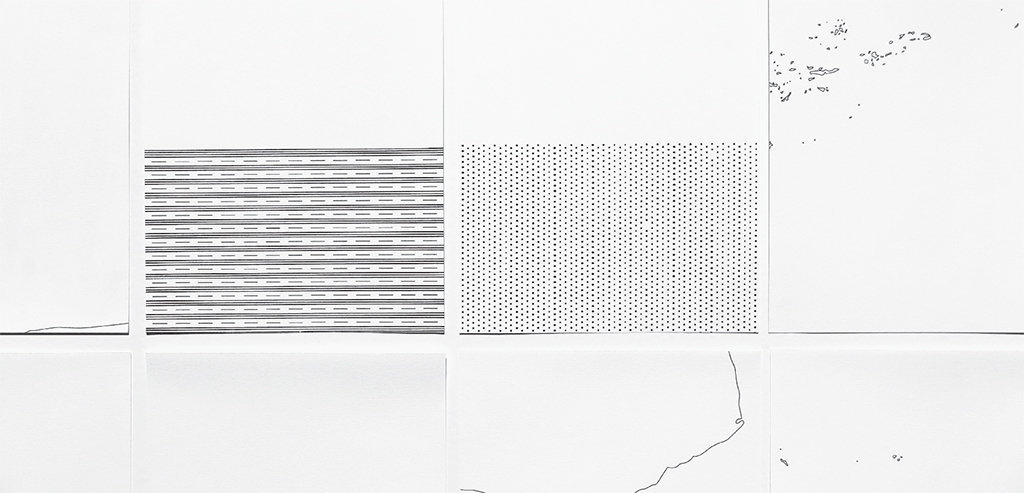

达卡艺术峰会首席策展人黛安娜·坎贝尔·贝当古(Diana Campbell Betancourt)的展览“轴承点”(Bearing Points)在概念上依据指南针罗盘的方位标示来进行构建,这些标示为来自不同领域的异见(dissent)提供了方位,包括建筑、后殖民、生态、劳动力、移民和社群等,这些异见都深植于对纪念、抵抗和转变的渴望。展览中包括巴基斯坦艺术家奥玛·瓦西姆(Omer Wasim)和塞拉·谢赫(Saira Sheikh)的“爱上一块石头的不可能性”(The Impossibility of Loving a Stone,2017),其中展示了一件看起来错综复杂的喷墨印刷地图——实际上却是模仿石头的表面纹理绘制而成。大陆分离,只剩白色的通道相连,那是假定的水路。一系列的线条和图表挂在一面长长的墙上,而后延续至一组以文字标记的页面,每张纸上同时出现两个短句子,左对齐的是英文,右对齐的是孟加拉语的翻译。随着这种互补叙事的展开,这两种语言看起来如同在进行对话中一般,它们的脚本互相卷入和偏离,或许指向了孟加拉国与巴基斯坦之间在1971年东巴基斯坦独立为孟加拉国之前的历史纠葛,使得主体之间以及主体与客体之间的内在关系更加复杂化。“用无生命的物去记录和理论化这种互动。发现这个物实际上具有成为主体的潜力,”其中的一个片段如此写道。

该文本的全文是发生在艺术家与一块不明身份的石头之间伪科学却富有诗意的对话,对话发生在卡拉奇附近的海岸,他们在废墟中进行筛选的时候——卡拉奇周围军队巡逻且被混凝土感染。他们以物为导向的视角促使他们反思自己时间概念——一度是流动和难以捉摸的,现在却被殖民控制的表格和重复结构所取代,尤其体现在地质学方面:“三千到四千万年的历史存储在卡拉奇周围的凝固岩层裂缝中。他们用几分钟的时间就把它清除了。”可延展的边缘,像构造板块一样的收缩和扩张,显然是遗失档案的一部分。为了使这块石头实体化,艺术家们从瓦西姆的父亲——一位当地的地质学家,他出生在彼此所称的东巴基斯坦,自该地区独立成为孟加拉国以来还从未返乡过,以及海洋——他们将之视作母亲的形象——那里寻求灵感:“数年以来,数世纪以来,水一直在爱抚着你,塑造着你,每一次都如此轻柔,对你的爱愈加深沉。”去年谢赫的过世使得这曲挽歌显得更为肃穆。

康喆明(Cosmin Costinas)的“一兽,一神,一线”(A beast, a god, and a line)同样受到亚洲沿海岸线地缘政治冲突的启发,展览中包括黄汉明(Ming Wong)的混合媒体装置作品《血腥玛丽——南海之歌》(Bloody Marys—Song of the South Seas, 2018),作品主要由一件录像作品以及艺术家收集的有关“血腥玛丽”如何在百老汇舞台上被再现的档案资料构成。“血腥玛丽”这个角色基于真实的人物——一位在二战期间梦想在如今的瓦努阿图岛上反抗法国殖民统治、重返故乡越南的女性。黄汉明是新加坡人,他这次扮演的角色是由非裔美国演员胡安妮塔·霍尔(Juanita Hall)扮演的血腥玛丽——霍尔在1949年的音乐剧《南太平洋》(South Pacific,故事基于詹姆士‧米契納的著作,并于1958年拍摄成电影)中被安排扮演亚洲人、太平洋岛民以及其他多个他者化的他者角色。

黄汉明在形象上戏仿这一对种族的漫画式处理的同时,还演唱着原本出自音乐剧中的歌曲“Bali Ha’i”,这首歌在剧中是血腥玛丽用来引诱那些美国士兵登上这个神秘的岛屿(在背景中可以看到一座笼罩在雾中的难以企及的火山,象征着一个令人渴慕的女子)娶走她的女儿的。录像的材料构成——由档案素材、表演、故障(glitche)和该音乐剧十四个不同版本的加速剪接组成——模糊了叙事时间。黄汉明对血腥玛丽种族和性别的酷儿化处理(queering)实现了一种对异国情调以及性欲能量的重申,使之成为引导历史朝向他所意愿的方向发展的力量。黄汉明似乎把他的观众引诱到了一个不同的乌托邦岛屿上,在那里,他者性(alterity)并非遥不可及,而思想则互相渗透。

萨摩亚和波斯艺术家/策展人的Léuli Māzyār Lunaʻi Eshrāghi也在他的演讲表演中勾勒了一条超越殖民主义的路线——“主权话语:面对全球化艺术史的暴风雨” (Sovereign Words: Facing the Tempest of a Globalised Art History)并非毫无问题,这是由卡提亚·戈西亚-安东(Katya García-Antón)策划的挪威当代艺术机构(Office for Contemporary Art Norway)的批判性写作组织(Critical Writing Ensembles)中的项目之一。该项目的风险在于或许会将如原生(indigenous)和主权(sovereign)等术语扁平化为普遍主义的修辞。但我认为这个风险是值得的,因为它催生出了诸如Eshraghi的尝试,他们的工作将美学和抗议缠绕在一起,二者皆无凌驾彼此之上的特权。萨摩亚人认为他们的土地是神圣的,但他们因欧美殖民主义及其军事、传教、核武器和经济战的侵入而面临灭绝。Eshraghi的作品“为我们的未来策划”(Curating That Serves Our Futures,2018)通过老人们低吟的语言开启寻找失落家园的旅程,这种语言的世界里充满了植物、动物、鸟和水。通过对萨摩亚语言的使用,他主张用语言作为振兴原住民未来的仪式-政治实践。他的倡议的重要性从一开始就很清楚:“Vālāsalalao(gaganaSamoa),Lul(Hakö),NaTa(Kuanua)或Moananuiākea(ōlelo Hawai’i)”,他解释道:“是我们的语言里关于大洋(Great Ocean)的几个概念,涵盖了广阔的环礁和火山群岛,数千年来各个海岸祖先的联系和交换都通过vā (关系空间)来连接的。”

Eshrāghi将文化实践定义为一种治疗方式,一种用原住民的海洋性时间替换殖民者线性时间的方法:“我们Vāsālaolao的很多语言把未来放在我们‘后面’,而过去则在我们‘前面’。所有事物也都共时并且处在一个特定的时刻。”这种流动性并不抽象。它提供了一种对原始创伤的更为直觉性的理解方式,不单单可以帮助我们抵抗各种(不可见的和特定的)侵略者,更有助于重新激活我们自己的语言生态景观。

虽然这些作品的切入点各有不同,但这三件作品都为面对不受欢迎的他者时阐明身份的那种混乱增添了更多细节。Andrew Ananda Voogel的《卡拉帕尼:贾哈吉人的中央航线》(Kalapani: The Jahaji’s Middle Passage, 2014),Raja Umbu的《绣有克都纹饰的半裙》(Skirt with Kadu Motif, 2010),西蒙瑞·吉尔(Simon Gill)“压入”(Pressing In,2016)系列中的印刷品,以及Malala Andrialavidrazana的“图形”系列(2015–),将个人的移民故事镶嵌在一个想象中的后民族世界,为海洋旅行产生的多元混合进一步扩展了语境。举例而言,Andrialavidrazana的拼贴作品用十九世纪欧洲地图、钞票以及邮戳创造出神秘的重写本,颠覆了纯粹科学式的世界的概念,并且揭露出深植于殖民制图学认识论中的暴力。通过使用陆地与海洋这组复杂关系作为比喻,达卡艺术峰会上的许多作品为“边缘”和“之间”创造了空间——拒绝军事时间的网格结构,而是采用一种共同抵抗的渗透性的时间通道——这使得多样性得以奔涌,冲刷着知与在(knowing and being),有限与无限。

Himali Singh Soin是一位生活在伦敦的艺术家和写作者。

译/ 郭娟