如果福柯1984年没有死于艾滋病,而是活到了抗逆转录病毒疗法问世,那么今天他应该有九十三岁了。他会愿意把自己关在巴黎沃日拉尔路上的公寓里吗?这位历史上首例死于获得性免疫缺陷病毒并发症的哲学家为我们留下了一系列思考流行病政治管理的有效工具——在目前错误信息疯狂传播的氛围中,这些观念如同某种认知上的防护工具。

我们从福柯那学到的最重要的一点是,活着的(因而是会死的)身体是所有政治的核心对象。但对福柯而言,身体不是一个已经给定、权力可以作用于其上的生物有机体。政治行为的首要目标就是制造出一具身体,运作它,定义它的生产和再生产模式,暗示其话语模式,使它在其中建立有关自身的虚构,直到有一天它能够说出“我”。我们可以将福柯的全部著作理解为对于不同技术手段的历史分析,通过这些技术手段,权力得以管理人口的生与死。1975年到1976年,也就是《规训与惩罚》和《性史》第一卷出版期间,福柯用“生命政治”(biopolitics)这个概念来讨论现代性里权力与社会身体之间的关系。按照他的描述,在过去的“主权社会”里,主权体现为对死亡的仪式握有决定权,过渡到“规训社会”之后,权力的主要任务变成监管并尽量延长治下人口的寿命,将其作为国家利益的一部分。在福柯看来,生命政治政府的治理技术如同一张权力之网,超越了司法管辖范围,变成一股如触手般四面蔓延的水平力量,它贯穿生存体验的全部领域,侵入所有个体的身体。

在艾滋危机期间及其后,很多作者通过探讨免疫与生命政治的关系,对福柯的假说做了进一步延伸和强化。意大利哲学家罗伯特·埃斯波西托(Roberto Esposito)分析了“共同体”(community)这一政治概念与“免疫”(immunity)这一生物医学和传染病学概念之间的联系。两个词拥有共同的拉丁语词根munus,意即要成为共同体的一员必须履行的义务(税务,贡品,礼物)。共同体是指由共同的律法和相互间的义务连接到一起的人。名词immunitas是一个缺损性单词(privative word),源于对munus的否定。在罗马法中,免疫是一种特权,获免疫者不用履行共同体其他成员必须履行的义务。被免除义务者即是获得免疫(immunized)。反过来,被剥夺义务者(de-munized)则被看作是对共同体的威胁而丧失了所有共同体内的权利。

埃斯波西托强调,所有生命政治都是免疫范式的:生命政治意味着一种层级制度,被免除义务者在最上层,被排除出任何免疫式保护圈层的被剥夺义务者在最下层。生命政治的矛盾就在于此:所有保护行为都包含了一种对共同体的免疫式定义,也就是说,集体让自身有权决定牺牲一部分成员,以维持自身主权。“例外状态”便是这一巨大矛盾的正常化。

从十九世纪开始,随着天花疫苗问世以及路易·巴斯德(Louis Pasteur)和罗伯特·科赫(Robert Koch)的微生物实验,免疫的概念脱离法律领域,获得了医学上的意义。十九世纪自由的、父权殖民主义的欧洲民主政体所塑造的理想的现代个体不仅是一个自由的经济人(男性,白人,异性恋),同时也是一具彻底分开的、被免疫的身体,对共同体不负有任何职责。在埃斯波西托看来,纳粹德国将其人口内部的一部分(犹太人、罗姆人、同性恋、残疾人)视为对雅利安群体主权的威胁,就是典型的例证,充分说明了免疫式生命政治的危险。对于社会的免疫式理解并没有随着纳粹覆灭而消失——恰恰相反:它在今天的美国和欧洲都大行其道,为控制少数族裔和移民群体的管理政治提供了合法依据。正是这种免疫范式的习惯决定了今日的边境管控体制,从背后驱动着美国移民与海关执法局(ICE)在美墨边境的军事化行动以及欧盟边境管理局(Frontex)为保卫申根区而采取的同类策略。

人类学家埃米莉·马丁(Emily Martin)在她1994年的著作《灵活的身体》( Flexible Bodies)里分析了脊髓灰质炎大流行和艾滋危机期间,美国文化中免疫与政治的关系。马丁指出,身体免疫并不是一个独立于文化和政治变量之外的生物学事实。相反,我们所理解的“免疫”正是通过一系列制造主权或排除、保护或污名化、生或死的社会及政治范畴建构起来的。

透过福柯、埃斯波西托和马丁提供的视角思考大规模流行病的历史相当于得出如下主张:告诉我你们的共同体如何构建政治主权,我就能说出你们的疫情会长什么样,以及你们会采取何种应对措施。在个人身体的领域,不同的疾病将某个具体时间段主宰生命政治和死亡政治的执念在物质层面上显形。用福柯的话说,流行病通过将其融入个人身体层面,激化并转换了生命政治技术。同时,流行病将免疫化政治举措的实施对象扩大为全体人口,而之前这些暴力措施只是针对那些在边境上和国境内被视为异己的人群。

对流行病的管控呈现了共同体的理念,揭示了社会的免疫幻想,同时暴露了主权者有关全能——及其无能的梦。也许福柯、埃斯波西托和马丁的假说更多是将流行病视为社会政治建构,而非严格意义上的生物学现象,但这些假说无关于任何荒唐的阴谋论,比如在实验室里制造的病毒如何为威权政府掌权铺平了道路云云。正好相反,这些假说让我们得以更清楚地看到,病毒如何复制、物化、扩大、加强(从个人身体到全体人口)了生命政治与死亡政治管理的主流形式,这些管理形式早在例外状态到来之前就已经被运用到了性别、种族或移民少数群体上。

以梅毒为例。梅毒第一次出现在那不勒斯是1494年。欧洲殖民活动刚刚开始;在某种程度上,这一疾病为接下来的殖民主义破坏和种族政治拉开了帷幕。英国人称其为“法国病”,法国人说它是“那不勒斯病”,那不勒斯人认为传染源在美洲;据说梅毒是那些被“印第安人”感染的殖民者带回欧洲来的。事实恰好相反。病原体的交换是完全不对称的;欧洲的细菌对新世界造成了毁灭性打击。德里达说过,病毒既非活物亦非死物,既非有机体亦非机器,它从头到尾都是外来者,他者,来自别处之物。十六到十九世纪之间,梅毒这种性传播疾病让主宰现代性的压迫与排除形式在身体层面上物化显形:对种族纯洁度的执念,对不同阶级、种族之间所谓混婚的禁止,以及加诸于性关系的多重限制。在这一共同体与免疫模式的中心,由梅毒塑造的主权者身体是白人资产阶级的身体,这具身体在性上受限于婚姻生活,首要任务是为国家完成人口再生产。因此,在梅毒流行期间,妓女成为浓缩了一切可鄙政治能指的生命体:作为一名常常被种族化的工作女性,作为一具处于家庭与婚姻法律之外、将自身性别当作生产资料的身体,性工作者被拧出来、被控制、被污名化、被指控为主要传染媒介。十八世纪末,像雷蒂夫·德·拉·布勒托纳(Restif de la Bretonne)这样的社会思想家开始想象,梅毒流行平息之后,妓女应该被关进国有妓院,妇女在里面提供性服务,作为履行国民义务的一种方式——每次疫病大流行期间,总有些大师冒出来推销神奇的解决方案,抚慰霸权秩序。

然而,最终控制住梅毒流行的既不是对色情行业的打压,也不是把性工作者关进国有妓院。相反,把妓女关到一起只是加剧了她们的感染风险。使梅毒近乎绝迹的是1928年问世的盘尼西林,以及同时期一系列直接或间接推动了身体和性解放的深刻变化:去殖民运动兴起、白人女性获得普选权、同性恋首度不再被视为犯罪行为、异性恋婚姻的伦理限制开始相对放松。

到二十世纪末,艾滋病在异性恋霸权的新自由主义世界里,扮演着与梅毒在早期现代性的殖民资本主义社会中同样的角色。第一批官方报告出现于1981年;经过行动主义者们的多年努力,同性恋终于不再被认定为是一种精神疾病。1973年,美国精神医学协会(American Psychiatric Association)将同性恋从精神障碍的单子上拿了下来,结束了长期以来用病理化借口对同性恋群体的歧视与迫害。艾滋病危机爆发初期,被称为4H的人群尤其容易被感染:同性恋者(homosexual)、海地人(Haitians)、血友病患者(hemophiliacs)、海洛因使用者(heroin users)。后来,妓女(hookers)也被添加进来。艾滋病重构并改造了对身体的殖民控制网络,更新了过去由梅毒建构起来的对性的监控技术。正如梅毒危机爆发期间对色情行业的打击适得其反一样,对同性恋的压迫反而增加了死亡率。艾滋病的共同体/免疫模式与男性的性主权幻想紧密相关,在该主权幻想中,插入(penetration)是一项不容商榷的权利,而任何被插入的身体(体现为同性恋、女性特质、肛恋)都被认为是缺少主权的(被剥夺义务者)。事实上,将艾滋病逐渐转变成一种慢性病的是对同性恋的去病理化;全球南方在医药领域力量的增长;女性的性解放(女性可以对不带套的性行为说不);抗逆转录病毒疗法的普及(不问社会阶层或种族)。

早在新冠病毒出现之前,一场全球变异进程就已经开启——我们正在经历的社会和政治变动,其深广程度堪比现代性早期。我们仍然身处从书面文字社会到网络-口头社会、从工业经济到非物质经济、从规训控制到微型假肢和媒体网络控制的过渡当中。我在别的文章里用“医药色情”(pharmacopornographic )这个词来概括此类管理技术与身体生产,来描述在这一新的权力与知识构型中生产性主体(sexual subjectivity)的政治技术。规范我们的力量不再只有规训式的机构(学校、工厂、宿舍、医院等),还包括了借助微型假肢进入身体的生物分子技术,以及比德勒兹在其有关控制社会的预言里所说的更细微更隐蔽的数字监控技术。在性的领域,利用药物对意识和行为的修正、抗抑郁药和抗焦虑药的大量消费、口服避孕药的全球推广,以及抗逆转录病毒疗法、艾滋病预防疗法、伟哥都是生物技术管理的指标,它们反过来又跟符号-技术管理(semio-technical management)的新模式协同合作,后者随着监控国家和覆盖生活方方面面的全球网络的兴起而日益强大。我用了“色情”(pornographic)这个词,因为这些管理技术发挥作用的途径不再是对性的压制和禁止,而是通过鼓励消费并保持生产一种经过调控、可以量化的快感来达成目标。我们消费得越多,健康状态越好,被控制得也就越彻底。

正在进行中的这场变异也许最终可以催化一场更大的转变,从目前这种全球人类共同体里的一小撮人授权自身行使一种普遍索取的掠夺政治的人类中心主义社会转向一个有能力重新分配能量和主权的社会。这场危机期间和其后,辩论的中心问题将是哪些生命是我们想要拯救的。上述变异的过程,这种对共同体理解的转变(包含整个地球,因为分隔已经不再可能)正是如今病毒产生作用的平台,以及应对病毒的政治策略形成的背景。

免疫与边界政治

至少从双子塔的倒塌开始,政府政治的特点变成了对民族国家的重新定义,表现为新自由主义、身份问题以及对实体边界作为一种重塑国家完整和政治主权前提的思想的回归(在里根-撒切尔强调自由移动和自由交易的新自由主义之后)。以色列、美国、俄罗斯、土耳其和欧洲经济共同体率先开启了这种新的边界——这是继有狙击手巡逻的柏林墙倒塌之后,首次出现不仅仅通过生命政治手段,并且还逐渐利用各式死亡政治工具以及排除和死亡技术来进行保卫和防守的边界。

欧洲和北美社会决定把自身建设成完全免疫的社群,关闭了朝向东侧和南侧的边界,尽管这两个区域恰恰是它们最主要的石油和消费品供应方。这类政治免疫系统的建立体现了一种新主权主义(neo-sovereignist)的政府治理术:欧洲于2015年在希腊、意大利和西班牙关闭了边界,并且在地中海地区建立起了有史以来最大的露天拘留中心。欧洲的崩塌——正如我们目前所见证的——极其矛盾地始于建设一个免疫的欧洲社群的努力,它只是对内开放的,而对外国人和移民则彻底地关上了大门。

一种新的对主权的理解正通过对Covid-19的控制在全球范围内进行测试。身体,你自己的身体,作为生命的空间和权力的网络,作为生产和能源消费的中心,已经变成了我们在过去多年内设计并在“他者”身上进行实验、充满暴力的边界政治在今日之体现的新疆域,只是这一次,它表现为管控措施的形式和针对病毒的战争。新的死亡政治边界从希腊的海岸转移到了你自家门口。边界永远在你周围收紧,让你越来越靠近自己的身体。莱斯沃斯岛(Lesbos)的起点正是你家门前的台阶。加莱(Calais)就在你眼前爆炸。新的边界是口罩。你呼吸的空气只能属于你自己。新的边界是你的身体表皮。新的兰佩杜萨岛(Lampedusa)就是你的皮肤。多年以来,我们把移民和难民视作传染源,将他们安置在拘留中心——那是永远无法获得权利和公民身份的政治地狱,是永远没有尽头的等候区。现在我们也生活在拘留中心了——在我们自己的家中。

医药色情时代的生命政治

通过宣布例外状态,传染病成了社会创新和大规模身体程序和权力技术重新规划的最佳实验室。福柯分析过从麻风病到鼠疫管制的转变,这是一个规训技术和权力空间化在现代性中实施的过程。麻风病人被施以严格的死亡政治手段,即被驱逐——他们相当于被判处了死刑,至少是一种社交性的死亡,或者终身流放,永远地远离人群——而控制鼠疫的早期策略则偏重规训性质的管制,包括对城市的严密封锁以及要求每具身体都关在自己家中。

在对抗Covid-19的过程里,不同国家的策略大致体现了两种完全不同的生命政治技术。第一种是全体居家隔离,首先在中国的武汉实施,随后意大利、西班牙、法国也采用了该方法,再来就是英国和美国,这种严格的管控从很多方面来看与福柯所记录的18世纪的方法并无太大区别。严密的空间区隔,关闭城市和郊区,禁止人们离开该地区。每个人都被要求呆在家中。如果必须离开房子,那么每次只能由一个人外出,避免任何形式的碰面。凝视绝对是全面性的。每个人都被关在了自己的笼子里,每个人都只能站在窗边往外看。只有城市管理者、医疗人员和警察才能在街道上活动,在被感染的身体间移动,从一具尸体到另一具尸体——等待死亡的“那群人”或者“终结者”:这些人是工薪阶层,有色人种,“他们搬运病人,埋葬死者,清洁和处理很多肮脏卑贱的空间”。重读《规训与惩罚》里关于欧洲控制鼠疫的章节,让人感到震惊的是法国关于传染病的边界政策几个世纪以来都几乎没有发生过变化。其中在起作用的是一种建筑性边界(architectural frontier)的逻辑,不仅强调居家的隔离,而且是在被隔离开的医院病房里治疗感染者。这种方法并未被证明过完全有效。

第二种策略见于新加坡、韩国、台湾、香港和日本等地,这些国家采用的并非规训和建筑性控制(architectural control)的现代方法,而是转向了一种医药色情技术。这种方法强调的是通过病人的移动装置对其个体病毒载量进行重复检测和持续的数字监控。手机和信用卡变成了监控工具,密切追踪可能携带病毒的身体。我们根本就用不着生物识别手环。手机本身就已经是最好的手环:即便睡觉时也不离身。GPS系统会通知警方被监测的身体的所有移动状况。个体的体温和其他生命体征被一双网络集权主义(cyberauthoritarian)之眼的数字工具实时监控。如此,社会成为由用户构成的群体,主权首先是全数字化的统治权和和对大数据的处理。四月份,苹果和谷歌签署协议发布一款新的通过智能手机追踪Covid-19的应用程序。如果手机用户被检测为阳性,程序会通知公共卫生部门;这些部门则将提示所有曾在过去14天内与该被感染用户接近过的用户。这种政治免疫化的技术并非什么新发明,不仅曾用于实验以及追捕所谓的恐怖分子。比如,从2010年起,台湾将所有约炮应用程序进行了合法化,表面上的目的是为了防止艾滋扩散以及打击网络色情服务行业。Covid-19已经使得此类生物监控和数字控制的政府工作手段合法化并且进一步扩展——通过将其“标准化”并且使之成为一种保证免疫和国家健康安全感的“必要”手段。不过,这些实施了极端数字监控手段的政府还没有想到以此方法来禁止野生动物的走私和买卖,以及鸟类和哺乳动物的工业化生产——而这恰恰是人畜共患病毒的源头,包括SARS-COV-2——也没有以此方法来减少碳排放量。得到成长的并非社会性身体的免疫力,而是公民对政府和大企业控制论式捆绑的容忍度。

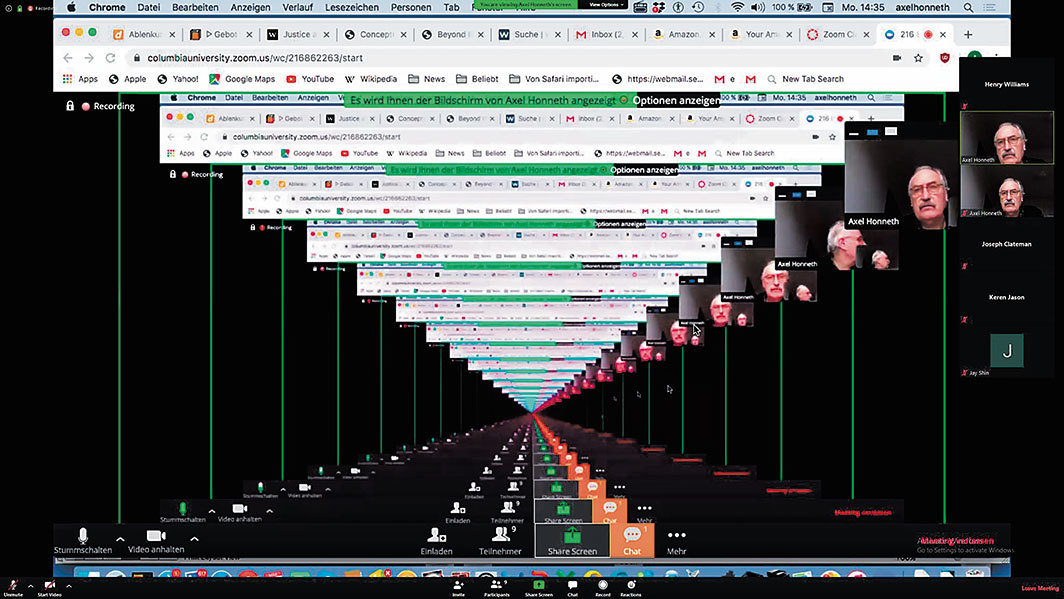

对Covid-19的政治管控作为一种对生死进行管理的形式也重塑了新的主体性。这场危机过后,被发明出来的将是一个新的免疫性社群的乌托邦,以及一种新的对人体进行大规模管控的高科技形式。这个Covid-19正在参与创造的新自由主义科技-父权社会的主体没有皮肤;他们是不可触摸的;他们也没有双手。他们不进行任何物质性产品的交换,也不支付现金。他们是拥有信用卡的数字消费者。他们没有嘴唇也没有舌头。他们不直接交谈,而是留下语音信息。他们既不集聚也不集体化。他们是极度去-个体(un-dividual)的。他们没有面孔;他们只有口罩。为了生存,他们有机的身体必须藏在一连串无尽的符号-科技调控背后,这些控制性的义肢就像是数字口罩:电子邮箱地址、Facebook和Instagram、Zoom以及Skype账号。他们不是实体的中介而更像是电子信号;他们是编码、像素、银行账户,无名无姓的一扇扇门和亚马逊可以将货物送达的地址。

Covid-19也使得在新的医药色情系统中那些不具备生产性的社会身体所处的区块在图表上变得更显眼,在新的科技-数字生产系统下,这些区块显得如此过时。这些区块或者说这些人群早就被留在了生命政治边界的另一端,而在今天,他们显得加倍脆弱:老人,尤其是那些被安置在所谓养老院的死亡产业机构里的老人,对他们来说,转变成科技-控制的主体已经为时过晚;所谓的残疾人,尤其是那些被收容在所谓残疾人之家的死亡产业机构里的人;被定罪和被监禁的人则被囚禁在监狱和拘留所等死亡产业机构里,这些都是完全处在互联网市场泡沫之外的平行宇宙。那些无家可归的身体(处在家庭组织规则之外,并且也远离数字消费和管控)因为抗拒被关押和隔离在拘留中心而被视作罪犯,尽管这些地方造成的传染远高于治愈。而雇佣劳动本身就是一种囚禁的机制,这点在目前变得再清楚不过,那些所谓“基础工人”的被剥夺义务的身体被残忍地塞进充满死亡风险的空间。纽约的地铁照样拥挤不堪,因为相关部门大量减少了地铁班次。这些被迫搭乘地铁的基础工人绝大部分是低收入人群、移民以及有色人种。他们被迫的移动性也是监禁的形态之一。与他们不无关系的是,传统的隔离机构,包括医院,现在看起来不再像是社会和规训秩序得以维系的空间,而更像是在互相转换的生命和死亡政治链条上一条脆弱不堪的游丝。

软监狱:欢迎来到居家远程共和国

在Covid-19危机中突出体现了医药色情技术中的基础生命政治转变之一,即居家空间,而非传统的社会禁闭及常态化机构(医院、工厂、监狱、学校等),成为了生产、消费以及政治控制的新中心。家不再只是身体隔离的地方,就像鼠疫治理中的那种情形;私密居所现已成为远程消费和远程生产的经济中心,同时也逃不出监视。居家空间于是作为赛博监控区的一个节点存在,Google地图上可识别的地点,无人机所能辨认的图像。

几年前,当我研究“花花公子庄园”(最初在芝加哥,后来搬去了洛杉矶)时,我感兴趣于——那还是在冷战期间——它如何已经开始担当起发明新的用以控制身体和性的医药色情装置的实验室的功用。这些装置早在二十世纪尾声就开始在西方散播,现在随着Covid-19危机更是延伸到全世界所有人口。当我调研那座庄园的时候,我发现《花花公子》创始人休·海夫纳(HughHefner),全世界最富有的人之一,在近四十年间只是在家呆着,穿着睡衣、浴袍和拖鞋,喝着百事吃着Butterfingers巧克力棒。海夫纳足不出户、甚至常常身不离床就指挥并制作出美国发行量最大的男性杂志。海夫纳的床连着电话、收音机、音响以及一个录像机,简直就是一个真正的多媒体制作平台。

海夫纳的传记作者史蒂夫·瓦兹(Steven Watts)形容他为在自己的天堂中自愿修隐的男人。早在手机、Facebook以及WhatsApp出现之间,哈夫纳就崇尚于用每一种可能的方式来存档影音素材,他每天要录二十盘录像带和录音带,其中包含了从采访到员工指导等各种内容。这座庄园被木板和厚布帘覆盖,但是其中却渗透了几千根电线,容纳了那个时代最先进的远程通讯技术,可是说它同时是彻底不透明和完全透明的。海夫纳还在住所装了一个闭路摄像系统,庄园也住着几十个花花公子女郎,因此他可以从控制中心实时看到所有房间里的动静。监控摄像拍下的素材也可能收录在杂志中。

除了将异性恋色情转化为大众文化以外,由《花花公子》所暗中引领的生命政治革命也标志着对一种对立关系的挑战,这种关系是十九世纪工业社会的根基,那就是生产和生殖/再生产(reproduction)的分离、工厂和家的差异,以及随之而来的男性和女性的父权定义。《花花公子》通过创造出一种全新的生命飞地来处理这种差异:连接了新兴通讯技术的单身汉公寓。新的符号-技术生产者永远无须离开自己的房间,无论是去工作还是去做爱——甚至,这两者变得不分彼此。他的圆形床同时是他的工作台、他的经理书桌、拍摄场景以及寻欢作乐之地;它也是录制著名的电视节目《天黑后的花花公子》的影棚。《花花公子》预见了关于远程通讯和非物质生产的议题,而对Covid-19危机的管控使得这种生产方式成为了一种全民责任。海夫纳称这种新的社会生产者为“横向工作者”。《花花公子》开启的这种社会创新矢量模糊了(于是破坏)工作和愉悦、生产和性之间的距离。花花公子的生活持续地被拍摄,通过杂志和电视被传播,是完全公共的,哪怕花花公子本人足不出户,甚至身不离床。《花花公子》对于男性和女性领域之区分的打破在于将新的多媒体操作员变成了一个“居家男人”,这在当时似乎是一个矛盾修辞法。瓦兹提醒我们,有生产力的隔离需要化学物支持:海夫纳是右旋安非他命的消费者。因此,这是个悖论:从来不离开床的男人基本上睡不了多少觉。床作为一种新型多媒体操作中心实则为一个医药色情监狱:只有通过对避孕药的使用、对维持高生产力的药物的依赖,以及宽带连接才能发挥功能来维持源源不断的符号代码流动,这是花花公子唯一真正的养分。

这一切听起来是不是很熟悉?是不是很像你自己的隔离生活?我们不要忘记法国和美国领导人所用的类似口号:“打仗了,不要出门。远程沟通。”在Covid-19危机期间推行的传染病管理的生命政治措施使横向工作者——多多少少有点花花公子意味,他们从事的是认知性或非物质性劳动——成为大流行病中最可能幸存的人。今天,我们每个人的居家空间都比海夫纳1968年的旋转床要高科技一万倍。远程通讯以及电子控制装置就在我们指尖。外面的、低端的垂直工作者们,那些种族化、女性化的身体,则已被判下重刑。

在《规训与惩罚》中,福柯分析了修道士禁闭室作为从主权政权到规训建筑和隔离装置的转变,前者用血淋淋的手段来控制身体和主体性,而后者则诞生于十八世纪,用来管理整体人口。规训建筑是修道院禁闭室的世俗版本,在这种空间中,现代的个体化为禁锢于身体中的灵魂——一个有素养的灵魂,可以阅读国家指令。当作家汤姆·沃尔夫(Tom Wolfe)拜访海夫纳的时候,他写道,后者住在一座监狱中,一座像洋蓟菜心那么柔软的监狱。你可以说花花公子庄园以及海夫纳的旋转床已被转化为流行消费的物件,在冷战期间成为一种过渡空间,在其中,即将标志着当代社会的那些特性——连上义肢的、超互联的新主体,以及医药色情生产和消费的新形式——被发明出来。这种变异已经得到了广泛传播,并随着Covid-19危机的管理得到了扩大:我们的那些便携式远程通讯机器是我们的新监狱看守,而我们自己的居家空间则成为柔软、超互联的未来监狱。

服从还是变异

这一切既是坏消息,也是新契机。正因为我们的身体是生命权力的新飞地,也由于我们的公寓是生命监控的新监狱,所以发明新的认知解放的策略和抵抗的需要比以往任何时候都紧急,我们应该启动新的对立形式。

和我们想象的相反,我们的健康将不会来自边界或分离,而只可能产生于一种新的理解之上,理解如何与所有活着的生物构成共同体,如何与其他存在体分享这个星球。我们需要一个议会,并非由身份或国族政治定义,而是一个所有活在地球上的(脆弱的)身体的议会。Covid-19事件及其后果呼吁我们应该一劳永逸地超越那些我们用以定义社会免疫的暴力。治疗和修复不能只是一种社会撤出的负向措施,不能是对共同体的免疫学封闭。治疗和照料只能诞生于政治转型的进程。一个社会的修复不仅意味着发明一种超越身份和国境政治——我们一直以来都依赖于此生产出主权——的新社群,还要抵御将生命缩减为赛博生命监控。继续存活下去,作为一个共同的星球维持生命的延续,面对着病毒,同时也面对着几个世纪以来的生态和文化破坏,意味着启用崭新的全球合作架构。随着病毒变异,如果我们不想服从的话,我们也必须跟着变异。

我们必须从被迫变异转为主动变异。我们必须对生命政治技法及其医药色情装置进行批判性的重新挪用。首先,改变我们身体和生命监控机器之间的关系迫在眉睫:那些东西不仅仅是通讯设备。我们必须学会去集体更替这些设备。我们还必须学会“去异化”(de-alinate)我们自己。政府号召隔离和远程通讯,而我们知道他们真正在号召的是去集体化和远程控制。让我们好好利用隔离的时间和力气来学习种族和性别少数文化的斗争和抵抗传统,是这些传统帮助我们幸存至今。让我们关掉手机,从互联网中失联。让我们来导演一场针对监视着我们的卫星的大断电。让我们一同思考将至的革命。

保罗·B·普雷西亚多(Paul B. Preciado)是一名哲学家、策展人以及跨性别行动主义者。《天王星上的公寓:跨越行状录》(An Apartment on Uranus: Chronicles of the Crossing)集合了他2013年到2018年为《解放报》和其他媒体撰写的专栏文章,2019年由Semiotext(e)出版。

法文到英文翻译:Molly Stevens.

文/ 保罗·B.普雷西亚多

译/ 卞小慧