在《艺术论坛》创刊后第一个十年期间发表的所有文字里,有两段话一直让我觉得耿耿于怀。两段话都出自广为人知的采访文章,一篇是1966年十二月刊上的托尼·史密斯(Tony Smith)采访,另一篇是1970年五月刊上的伊娃·海瑟(Eva Hesse)采访,两个艺术家都在采访中将极简主义与纳粹相提并论。尽管没有给出更多解释,这样的联系却并不是一种谴责——恰恰相反。那么,其中到底暗示了什么样的关系?[1]

《与托尼·史密斯的对话》发表的时候正值史密斯两场个展开幕,展览由塞缪尔·瓦格斯塔夫(Samuel Wagstaff Jr.)策划,这六页长的采访文字也是瓦格斯塔夫“从持续了一个夏天和秋天”的对话中“摘取”出来的。[2]尽管得出的结果读起来有些支离破碎,但用于描述史密斯从建筑转到雕塑的职业生涯轨迹,以及涵盖了素描草图、建筑模型、实际建筑与物品照片的创作整体,这样的文字再适合不过。文字上的跳转也对应着这篇采访的核心问题,即“规模”的变换。“今天的艺术都只不过是邮票艺术,”史密斯宣称,但他认为,“艺术是很大的东西,”在他交往的圈子里,这种创作范围的扩展已经越来越明显,而史密斯在文中列举的典型案例包括了勒·柯布西耶(Le Corbusier)“在印度昌迪加尔的高等法院大楼”,“美国西南部的普韦布洛人聚落”,以及何塞·克莱门特·奥罗斯科(José Clemente Orozco)在墨西哥的“壁画”。虽然史密斯坚守某种柯布西耶式的区分——“建筑跟空间和光线有关,跟形式无关;跟形式有关的是雕塑”——但他还是希望自己的雕塑具有和建筑一样的规模。这条思路使他分享了一个小故事,几个月后,这个故事被迈克尔·弗雷德(Michael Fried)引用到了他针对极简主义的著名批评文章《艺术与物性》(发表于《艺术论坛》1967年夏季刊)里。史密斯跟瓦格斯塔夫讲起1950年代初他和三名库珀联合学校的学生在“新泽西州未完工的高速公路”上开车走的一段夜路;他们“从梅德斯(Meadows)的某处前往新布伦斯威克(New Brunswick)”,途径一段“时不时出现一些堆垛、高塔、浓烟和彩色灯光”的荒凉地带。史密斯是这样理解这段经历的:

“这条路以及风景中的大多数东西都是人造的,但它却无法被称为一件艺术品。另一方面,它却给了我艺术所无法给我的东西。起初,我不知道那是什么,但其后的结果则是将我从关于艺术的许多成见中解放出来。这似乎表明,还有一种现实,迄今为止从来没有在艺术中得到过表达。”

“那天在路上的体验是一种已经展开但还尚未在社会层面得到认知的东西。我心想,应该清楚的是,那就是艺术的终结。打那以后,大多数绘画看上去就只是画面了。你没办法给它加上框,只能体验它。”

弗雷德认为,袒露在史密斯眼前的,是“艺术的约定俗成性”(你没办法给它加上框),“而史密斯并没有将其理解为是对艺术本质的揭示,而是认为它宣告了艺术的终结”(你只能体验它)。众所周知,在1967年的弗雷德看来,如此将视觉艺术开放给时间的持续性无异于倒向“剧场”,而“剧场目前是对艺术的否定。”[3]

在随之而来的有关极简主义的漫长争论中,往往很少有人注意到史密斯在“你只能体验它”这句话之后说到的内容:

“后来,我在欧洲发现了一些被遗弃的机场跑道——被遗弃的作品,超现实主义的风景,某种与任何功能都无关的东西,某种没有传统的人造世界。我开始对这种没有文化先例的人造风景有了意识。纽伦堡(Nuremberg)有一大片练兵场,大得足以容纳200万人。整个区域都由高高的看台与塔楼合围。主干道由三道16英寸高的水泥台阶构成,一个台阶接着一个,延伸一英里以上。 ”

此处的指涉——暗指由阿尔伯特·施佩尔(Albert Speer)1930年代中期为纳粹党代会设计的集会场,他所构想的“冰之教堂”(Cathedral of Ice)探照灯演习有时就在这里进行——来得突然,结束也突然,史密斯没再给出任何进一步的评论。[4]我们无从得知他的意图,但鉴于这段联想紧跟在他的高速公路顿悟故事后面,他似乎在主张对规模和场地的大范围调度可以成为先锋艺术的一种前进方向,这也是借助建筑和技术手段对“崇高”进行的一次当代刷新:你没有办法给它加上框,只能体验它。

几十年过去了,这一说法在今天看起来比在当时显得更有问题,因为雕塑“扩展的场域”(expanded field)已经在很大程度上变成了艺术界扩展的秀场。在这方面,艺术真正的转变不是通过“剧场”,而是通过“景观”实现的(居伊·德波的《景观社会》同样出版于1967年)。这是一条现在已经为人熟知的路线:从纽伦堡废弃的广场,到新泽西州未完工的高速公路,再到如今遍布全球的无数超大型艺术活动。但本文要追踪的却不是它,主要原因是这条路只有一个方向,而如今没人需要再被告知一次文化产业总是最后的赢家。[5]

和史密斯的采访一样,海瑟的对话也经过了大量编辑,九十页的听打稿被砍成五页长的文章。同样,文中充满了快速的转折和突兀的并置,这在第一轮问答就已经非常明显。当被采访人辛迪·内姆瑟(Cindy Nemser)问到她有没有对“哪个具体的绘画流派”感到亲近时,海瑟举出了波洛克、奥登伯格的名字,尤其还有沃霍尔,后者得到了她最全面的认同:“他是一个艺术家能做到的极致。他的艺术和他的声明,还有他这个人都达到了高度一致。”[6]接着,她丢出了这么一段爆炸性发言:

“卡尔·安德烈(Carl Andre)让我觉得很亲近。这么说吧,我能从情感上与他的作品产生联系。这些作品直接作用于我的内部。他的金属板曾经是我的集中营。”

此处,我们同样无从得知她的真实意图,但很明显,海瑟和史密斯一样,钟爱富有情感强度的作品,差别只在于:史密斯唤起的是一种压倒主体的崇高,而海瑟指向的是一种创伤性的穿刺(它直接作用于我的内部)。[7]对她而言,这不是一个类比,更不是隐喻——金属板曾是她的集中营,不是像集中营——她用了过去时,暗示它们引发了某种时间上的传递,也就是弗洛伊德所说的创伤的“延后反应”。这样的解读得到了下述广为人知的事实支撑:1938年,海瑟逃出纳粹统治下的德国,那时她还只是个年仅两岁的犹太女孩,而她接受这次采访的时候已被诊断出癌症晚期。(采访发表后不到一个月,海瑟去世,享年三十四岁。)然而,这些事实也为对她的创作进行心理传记式的阐释铺平了道路——“作为伤口的海瑟”——诸如此类的叙述一度充斥于各种批评文献,直到1994年安妮·瓦格纳(Anne Wagner)做出提醒,如此解读虽然没错,但失于片面。其中的一个问题就是它遮蔽了海瑟创作里的社会政治意义,更不用说其形式上的复杂性。[8]

采访中,海瑟宣称她作品真正的内容是“生命彻底的荒诞,”她将其与极端性联系在一起:

“在我的生命里发生的所有事,没有一件不极端——个人健康也好,家庭也好,经济状况也好……现在艺术对我来说是除了存在和活着以外最重要的事,它开始与之产生联系,两者从未如此紧密地纠缠在一起,而荒诞就是其中的关键词……这跟矛盾和对立有关……我始终意识到应该去找秩序与混乱,丝状与块状,巨大与渺小之间的对比,我总是努力寻找那些最荒诞或最极端的正反面。”

这里的荒诞如果换一种说法,也许可以称之为二律背反(antinomy);当然,海瑟推进的方式是否定,她想要把自己的艺术建立在“一种非-拟人,非-几何,非-非”的基础上。此处,她并没有为她“极端的对立”提供任何中介物——她的作品本身就是中介——但这也符合其身处时代的极端属性,不仅是指她自己的生活,还包括她参与过的艺术论争,以及对当时所有人都产生影响的世界大事。[9]梅尔·博赫纳(Mel Bochner)讲过一则与此相关的轶事,说的是几年前他跟卡尔·安德烈的一次争吵:

“在麦克斯的堪萨斯城(Max’s Kansas City),我第一次被介绍给我曾经写文章高度赞扬过的一名艺术家。结果他见面就开始攻击我,说我误解了他的作品。我问他对我的解读哪个地方不赞同,他吼道,‘我的作品是越南垂死婴儿的哭声。每个组成单元都代表一个死婴。’”[10]

极简主义的早期批判者称其“冷漠”且“非人”,后来的反对者则认为它有“男权主义”和“极权主义”倾向。我仍然认为这类评价是基于情感上的反应,或者在形式上有还原主义之嫌,或者两者兼有之,和其他几位批评家一样,我一直强调极简主义的现象学维度,关注它与观众的身体及其所在空间之间的互动,部分也是为了反驳上述解读。然而,这些批判的声音确实代表了很多观者的情绪,其中一些意见也指向了本文想要讨论的历史问题,即便在我看来,它们在指出问题的同时也误解了问题。[11]因为对于极简主义实践中被评价为“非人”的部分,更准确的理解应该是“反人道主义”,这一立场在当时基本为所有观念艺术家所共享。比如,在1966年的另一场著名的对话中,弗兰克·斯特拉(Frank Stella)和唐纳德·贾德(Donald Judd)声称要扔掉欧洲的“理性主义”,又或者,博赫纳在一年之后提出观念艺术家的目标就是要把所有关于风格和隐喻的考量都放入括号内暂不予理会[12],两个例子里都是反人道主义立场在起作用。对人道主义的拒绝不仅仅是针对晚期抽象表现主义的一次本土的反动,而是广泛存在于当时的艺术家、作家、哲学家群体当中,他们之所以采取如此态度,是因为人道主义不仅没能有效应对法西斯主义、大屠杀,或原子弹威胁的出现,而且在面对美国帝国主义在东南亚以及其他地区的侵略行径时,依然是束手无策。[13]

那么,回到原来的问题,我们究竟应该如何理解史密斯和海瑟所做的这种残忍的并置——雕塑扩展的场域与纽伦堡的练兵场,安德烈的金属板与集中营?如果排除掉任何简单的连接方式,有一种思路是追随让-弗朗索瓦·利奥塔(Jean-François Lyotard)的观点,他把史密斯藏在暗面的东西拿到了明面上,即:援引崇高来作为联系两者之间的中介——对这一观点直接的表述可参照《歧论》(The Differend, 1983)和《海德格尔与“犹太人”》(Heidegger and “the jews”, 1988)两本著作,间接的表述参照发表于《艺术论坛》1984年四月刊的文章《崇高与前卫》(“The Sublime and the Avant-Garde”)。马克·戈弗雷(Mark Godfrey)在他关于该话题的重要著作里对利奥塔的主张进行了简明扼要的概括:“前卫抽象艺术见证无法再现之物的方式就是不去再现它;所以大屠杀之后的抽象艺术通过不去再现来见证大屠杀的不可再现性。”然而,正如戈弗雷所指出的,此处存在着问题(不单是循环论证的问题)。在利奥塔眼里,“媒介的问题并不重要”,他“对一件丹·弗莱文(Dan Flavin)的装置和对一幅巴内特·纽曼(Barnett Newman)的画感兴趣的方式是一样的。”[14]这里面丢失的不仅是抽象绘画和极简主义物品的材料具体性,还有随之而来的雕塑的扩展领域在结构上的清晰度。更严重的是,崇高看上去难以言表,而这种超越性维度完全有悖于极简主义及其艺术继承者们对内在性的关注,后者的目光始终对准的是艺术的实际范畴——身体的,机构的,话语的。将扩展的领域与纽伦堡,或是将安德烈与集中营联系起来的中间介质不可能是神性。

如果我们按照海瑟二律背反式的荒诞来理解这种联系呢?弗雷德里克·杰姆逊(Fredric Jameson)认为,辩证思维就是“揭开二律背反作为矛盾的假面”,借此我们得以认识到,在任何具体的情况下“对立面都是彼此渗透的。”[15]正因如此,举例来说,布莱希特才会在他流亡洛杉矶期间的一首措辞尖锐的诗歌中,把好莱坞这个地方同时描述为天堂和地狱——对于富人来说天堂,对于穷人而言是地狱。杰姆逊更倾向于从另一个方向进行辩证思考,在最反乌托邦的历史条件中把握乌托邦的可能性。比如,他曾指出沃尔玛不仅是一家掠夺本地社群的超大型公司,同时也提供了一种全新的生产和流通模式,而这种模式也许可以服务于完全不同的目的。[16]如果我们尝试对史密斯和海瑟提出的并置进行同样的思想实验呢?反乌托邦的轨迹已经非常清楚了,但从中可以勾勒出什么样的乌托邦视野(无论多么临时,多么具有倾向性)?

就辩证的反转而言,第一个让人想到的是本雅明在《机械复制时代的艺术作品》(1936)文末提出的著名呼吁:以共产主义对艺术的政治化来对抗他周围法西斯主义对政治的审美化。作为一名自由人文主义者,史密斯在1966年并没有发出类似的号召,只是简单地说:“我把艺术放在一个公共的语境下思考。”[17]在这句话之前,史密斯又一次提到了勒·柯布西耶,更准确地说,是位于曼哈顿中城、由柯布西耶1947年参与联合设计的白色大理石大楼:“我特别喜欢联合国秘书处大楼,放在那如同一种致敬。”史密斯在采访中放入了他自己1960年参加华盛顿的富兰克林·德拉诺·罗斯福纪念园竞标时的方案图,里面同样用到了白色大理石板,整体结构是三块均为水平方向的矩形墙体“按照尺寸由大到小螺旋式地排列”于巨大的广场上(在设计草图里,人都被画成了一个一个的小点)。最大的一面墙上刻有罗斯福1936年(也是本雅明的《机械复制时代的艺术作品》的那一年)接受第二次总统提名时所做演讲的高潮部分,如同巨型石板上刻写的神谕,赫然显示着:“这一代美国人与命运紧密相连。”和史密斯将施佩尔的规模与柯布西耶的抽象糅合到一起的结构图一样,罗斯福的这句话也气势恢宏;如今没人会相信,也不应再相信这种修辞。但同样地,新政在今天看来变成了非常不错的政策——罗斯福的演讲在今人听来也近乎乌托邦——而1960年,肯尼迪当选和罗斯福纪念园竞标的这一年,的确标志着这一社会契约在战后的部分重启。[18]我不想对史密斯做溢美之词,但在上述语境下,他的纪念园项目也许可以被视为对纽伦堡练兵场的一次重新想象,指向另一种场景,呼唤另一种集体性——不是要国民陷入狂热臣服状态的奇观,而是对“融合的群体”(fused group)进入民主团结状态的召唤。[19]

“融合的群体”是我从萨特1960年出版的《辩证理性批判》(Critique of Dialectical Reason)第一卷借来的说法。关于战后艺术的讨论应该更多地回到萨特上来,对他而言,序列性(seriality)是资本主义社会的基本状态;这在进入消费主义阶段后尤其明显,无处不在的市场和媒体在批量处理消费者欲望的同时也导致每个人陷入孤立。因此,萨特指出,序列性是指“复数的分隔”,是大量存在的异化,它既是内在的,也是外在的:在序列性的条件下,“每个人在不是其自身这一点上和所有其他人同样地是他者。”[20]他举的一个著名的例子是公交车站等车的人——匿名的一群人背对着彼此,互不交谈,互不关心。按照他的叙述,这种序列性人群的对立面是融合的人群,为此萨特给出的例子是历史上有名的那次叛乱:1789年攻占巴士底狱。重要的是,萨特认为序列性是第一义的;融合的群体从序列性状态中涌现,最终还是会落回这一状态。如果说原子化的、被动的异化状态有时会转变为集体的、主动的团结,这也只能维持一时;过不了多久,“群体死去,随后烟消云散。”[21]

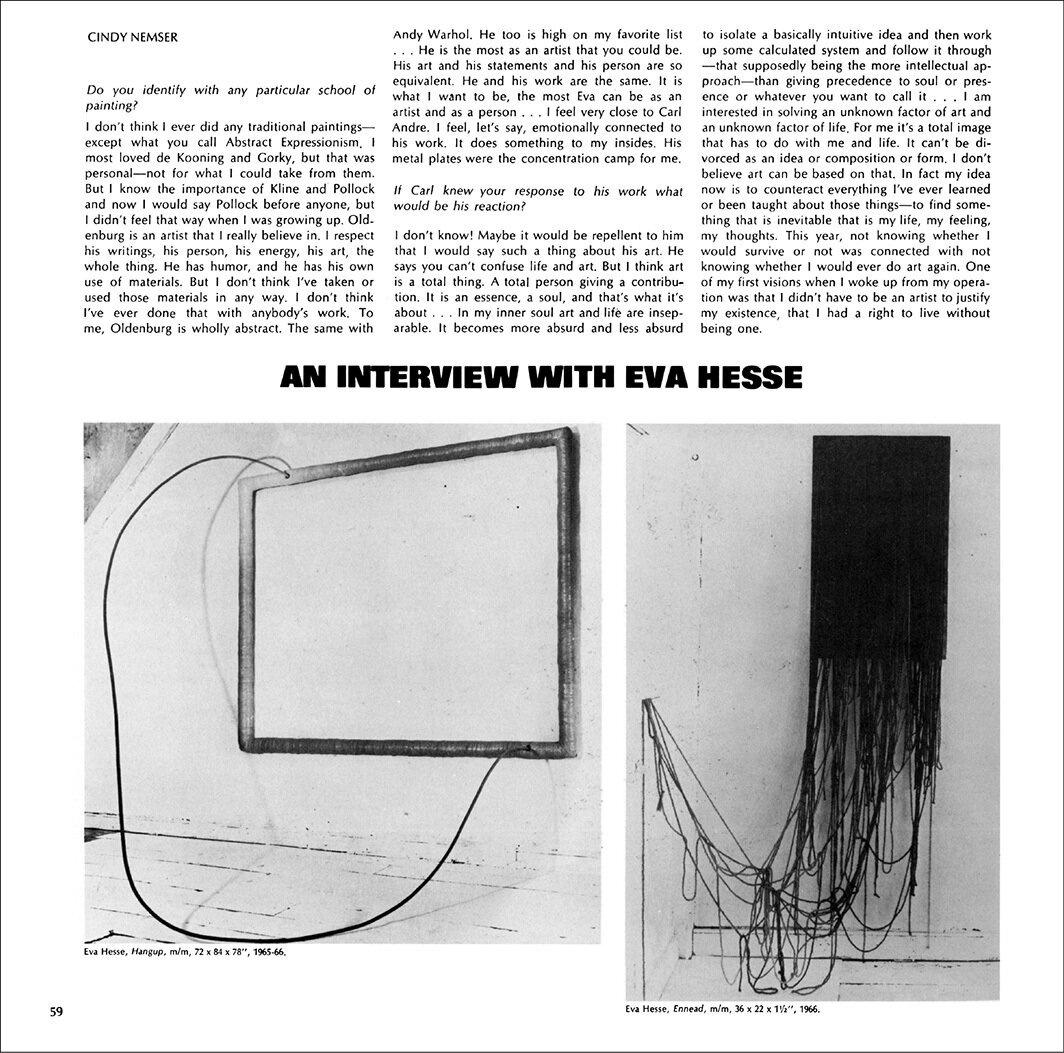

海瑟是萨特的读者,至少读过他的存在主义作品,比如《呕吐》(Nausea, 1938),这也影响了她对荒诞的感知(她在采访中提到了萨特的名字)。正如布里奥妮·费尔(Briony Fer)和米尼翁·尼克松(Mignon Nixon)所强调的,序列性这一极简主义和观念主义共同的遗产形塑了海瑟大部分作品,和她的朋友索尔·勒维特(Sol LeWitt)一样,她也将其逻辑推到了非逻辑的极致;这是她的美学当中另一个至关重要的二律背反。[22]“序列,序列性,序列艺术是重复荒诞性的另一种方式,”海瑟声称,而且像她这样对文字充满好奇的人应该知道“荒诞”(absurd)的词源在拉丁语里意为“失调”,指常规向非常规的倾斜。[23]此处更重要的一点是,海瑟将序列性扭转回了其萨特意义上的对立面,即:融合。采访配图展示的几件作品都体现了她创作中典型的构成与解体,物质集中与形式分散之间的拉扯。当然,这种约束与释放之间的张力带有种种心理学意味,费尔和尼克松的文章对此已有过充分讨论,但它同时也具备社会政治上的意涵,而这一点往往被人忽视(不管怎样,两种阐释之间并不是非此即彼的关系)。[24]

海瑟对序列与融合,分隔与共同的兴趣在配图的几件雕塑作品的题目中就有暗示,比如《九柱神》(Ennead, 1966)以埃及神话里由九位神祗组成的家族群体命名,而《联结I》和《联结II》(Vinculum I and II, 1969)的题目则取自拉丁语的“联结”一词(此外,vinculum在解剖学术语里指结缔组织,在数学里则指置于表达式上方的水平线,用来表示其中各项应被视为一个整体)。《九柱神》由九把彩色线绳组成,它们被等距离地固定在一块深色矩形板顶部,从板上垂落至实际空间有三英尺长,垂下来的部分有很多线头都缠绕在一起,但最后全部被牵起来固定到相邻的一面墙上:“丝状与块状”,序列与融合。《联结I》体现了另一种相互作用,这是一个由覆盖乳胶的金属网片构成的双行梯状结构;两组竖直排布的面板加起来都超过一人高,夹在中间的乙烯基管子既分割又缝合了它们。序列-融合这组动态关系到《重复十九III》(Repetition Nineteen III, 1968)里又有不同的打开模式:十九个玻璃纤维做的筒状物彼此既相似又不相似,海瑟允许它们的位置可以变化,仿佛是在强调个体与群体间的接力关系。有时候,动态关系存在于作品与作品之间,比如1967年的两件作品《图示》(Schema)与《结局》(Sequel)。在《图示》中,小小的乳胶半球按照每行每列都是12个的格式均匀地分布于一张正方形的乳胶板上,而在《结局》中,乳胶球体则被随机地堆放在一块长方形的薄纱棉布上。从题目上看,《结局》应该在《图示》之后,但序列性与融合性在两件作品中都有不同程度的互动,它们以紧密相连的方式进行呈现。[25]

由于序列性贯穿了波普、极简主义和观念主义艺术,当时的很多艺术家和批评家都对其有过思考;例如,《艺术论坛》1967年十二月刊发表了博赫纳的《序列性态度》(The Serial Attitude),1968年十月刊发表了约翰·科普兰斯(John Coplans)的《序列性意象》(Serial Imagery)。在博赫纳看来,序列性是“自我消耗和自我中心的”;因此,他并未留意到其社会政治维度,也没有提及萨特。[26]其他相关文本也是一样,哪怕在当时的政治环境下,序列与融合的问题随处可见:身处一个序列化和景观化日趋严重的社会,如何对民权、反战、女权运动进行内部以及彼此之间的融合?[27]

读者也许会想,在极简主义作品与集中营之间建立联系能让人看到什么样的乌托邦图景。这个问题本身就具有冒犯性,但辩证思考往往就是倒错的,是对现有的框定问题的方法的某种颠倒和颠覆。[28]如果海瑟的思考是二律背反式的,那么马克思主义者安德烈则力图达到辩证。他在1975年曾经写道:“我的作品是二十世纪美国资本主义社会客观条件里的一部分,”尽管如此,“我想说我的作品是社会主义艺术。”[29]早在1966年,安德烈就坚称自己的创作是“共产主义的,因为其形式平等地对所有人开放。”[30]这样的想法听上去更像是魔术,而非辩证法,但此处暗示的是,艺术如果想要具备批判性,必须内在于其所处世界的结构:在这里也就是说,艺术必须“利用”已有的序列性形式——序列性的物、序列性的人,甚至序列性的死亡——展开工作,并把它们“用透”;意即,想象出一种超越它们的不同的生活。[31]也许,海瑟通过她残忍的并置所暗示的不光是艺术中情感强度的重要性,还包括将序列性缺席转化为融合性在场的艺术赋形的必要性。[32]这在当时如此,现在亦如此。

哈尔·福斯特(Hal Foster)的新作《野蛮美学:杜布菲,巴塔耶,乔恩,包洛奇,奥登伯格》(Brutal Aesthetics: Dubuffet, Bataille, Jorn, Paolozzi, Oldenburg)于2020年由普林斯顿大学出版社出版。

注释:

1.之前也过一些类似的挑衅事例,比如弗兰克·斯特拉给自己的两幅“黑色绘画”(1959)起的题目都让人联想到纳粹(《劳动带来自由》和《举起旗帜》)(Arbeit Macht Frei and Die Fahne Hoch);这一点在当时虽然得到了明确的认知,但未被深入讨论。参见卡罗琳·A·琼斯(Caroline A. Jones),《工作室里的机器:建构战后美国艺术家》(Machine in the Studio: Constructing the Postwar American Artist)(芝加哥大学出版社,1996),以及詹姆斯·梅耶(James Meyer),《极简主义:六十年代的艺术与论战》(Minimalism: Art and Polemics in the Sixties)(耶鲁大学出版社,2001)。我们接下来将看到,史密斯和海瑟做出的类比性质非常不同,前者着重规模带来的冲击,后者着重情感上的强度,但两者以意想不到的方式彼此交汇。在此特别感谢亚历克斯·基特尼克(Alex Kitnick),朱利安·罗斯(Julian Rose),塞缪尔·夏皮罗(Samuel Shapiro)和罗伯特·斯利夫金(Robert Slifkin)对本文精准的评论意见。

2. 塞缪尔·瓦格斯塔夫,《对话托尼·史密斯》,《艺术论坛》1966年十二月刊,14-19页;本文所有对史密斯的引用均出自这篇文章。

3.迈克尔·弗雷德,《艺术与物性》,《艺术论坛》1967年夏季刊,15、19页。我在1986年的文章《极简主义的症结》(The Crux of Minimalism)中回顾过这场论战,文章重印收录于《实在的回归》(The Return of the Real)(MIT出版社,1996),35-70页。

4.弗雷德在《艺术与物性》里引用了这段话,但除了将其作为“剧场性”艺术的先驱以外,并没有展开阐释这些例子,这也让“剧场性”艺术在联想下显得更加罪恶。与史密斯宣称的相反,纽伦堡的练兵场并不是“与任何功能都无关”或“没有文化先例”的地方。

5.参见罗莎琳·克劳斯(Rosalind Krauss),《扩展场域中的雕塑》(Sculpture in the Expanded Field),《十月》杂志第8卷(1979年春季刊),30-44页;以及《晚期资本主义美术馆的文化逻辑》(The Cultural Logic of the Late Capitalist Museum),《十月》杂志第54卷(1990年秋季刊),3-17页。在《极简主义的症结》一文中,我强调极简主义打开了对场所的考察,但同时也指出这使得它容易落入景观的陷阱,后来在《有关丹·弗莱文的六个段落》(Six Paragraphs on Dan Flavin)(《艺术论坛》2005年二月刊)等其他文章里,我称之为“极简主义的灾难”。(正如大家很快会看到的,我在本文中走了一条更加乌托邦式的路线。)史密斯在1966年提到纳粹的练兵场暗示着雕塑扩展的场域开始于景观。但他言及“超现实主义的风景”和“被遗弃的作品”,又指向了当时雕塑领域反景观化的发展趋势,比如罗伯特·史密斯森(Robert Smithson)在这篇采访发表几个月前刊登于《艺术论坛》1966年六月刊上的文章《熵与新的纪念碑》(Entropy and the New Monuments)里讲述的内容。无论如何,并不是所有沉浸式的环境都一定会沦为景观。就像郭怡安(Michelle Kuo)和其他人坚持主张的那样,部分艺术家——当时也好,现在也好——以景观为出发点,最终目的却是为了反抗景观。

6. 辛迪·内姆瑟,《采访伊娃·海瑟》,《艺术论坛》1970年五月刊,59-63页;除特别标明以外,本文所有对海瑟的引用均出自这篇文章。

7. 今天的很多读者会因为卡尔·安德烈后来在安娜·门迪埃塔(Ana Mendieta)不明原因的死亡事件中遭到的指控而对这段话产生先入为主的理解。然而,在当时的历史语境下,海瑟的这句话是一种赞美,而非谴责;无论是当时还是现在,其难解之处也在在于此。

8. 参见安妮·米尔德顿·瓦格纳,《另一个海瑟》(Another Hesse),《十月》杂志第69卷(1994年夏季刊),重印收录于《三位艺术家(三位女性):现代主义与海瑟、克拉斯纳和欧姬芙的艺术》(Three Artists (Three Women): Modernism and the Art of Hesse, Krasner, and O’Keeffe)(加州大学出版社,1996)。

9. 这并不是说时代的极端性可以解释她的二律背反或者说这些悖论都只是修辞。相反,海瑟和史密斯提出的这种残酷的并置把我们引向了他们最关心的对艺术的辩证解读问题。

10. 梅尔·博赫纳,《太阳系与洗手间:1965-2007间的写作和采访》(Solar System & Rest Rooms: Writings and Interviews 1965-2007)(MIT出版社,2008),xvii页。在给美国艺术文献库做的一次口述史文章里,博赫纳点明了他在夜店“麦克斯的堪萨斯城”碰到的这名艺术家就是卡尔·安德烈。感谢塞缪尔·夏皮罗提供资料。

11. 参见安娜·谢夫(Anna C. Chave),《极简主义与权力的修辞》(Minimalism and the Rhetoric of Power),《艺术》(Arts)杂志,1990年一月刊。

12. 布鲁斯·格拉泽(Bruce Glaser),《提问斯特拉与贾德》(Questions to Stella and Judd),《艺术新闻》(Art News)杂志1966年九月刊,重印收录于《极简主义艺术:批评读本》(Minimal Art: A Critical Anthology),由格雷戈里·巴特科(Gregory Battcock)编辑(纽约E. P. Dutton & Co.出版社,1968),151页;梅尔·博赫纳,《序列性艺术,系统,唯我论》(Serial Art, Systems, Solipsism),《艺术》杂志1967年夏季刊,重印收录于格雷戈里编辑的读本,93页。斯特拉和贾德的对话也经过了大幅度编辑(第三名对话参与者——丹·弗莱文的发言被完全删掉了)。

13. 这一反人道主义立场在“新小说”(nouveau roman)运动里是纲领性质的,而同样被评价为“冷漠”和“非人”的“新小说”运动是当时极简主义和观念主义艺术家们最喜欢援引的文学运动。参见阿兰·罗伯-格里耶(Alain Robbe-Grillet),《为了一种新小说:论虚构》(For a New Novel: Essays on Fiction),英文译者:理查德·豪沃德(Richard Howard)(纽约格罗夫出版社,1966)。

14. 马克·戈弗雷,《现代主义的记忆:抽象艺术与大屠杀》(The Memory of Modernism: Abstract Art and the Holocaust),学位论文,伦敦大学学院,2002年,经修订后以《抽象与大屠杀》为题出版(耶鲁大学出版社,2006)。

15. 弗雷德里克·杰姆逊,《辩证法的效价》(Valences of the Dialectic)(伦敦Verso出版社,2009),13/43页。

16. 同上,416-425页。布莱希特的例子是我从杰姆逊出借用来的。杰姆逊评价沃尔玛就像列宁评价他那个时代的大银行,和其他资本主义垄断机构一样,列宁希望将其反过来用于共产主义建设。另见弗雷德里克·杰姆逊等著《美国乌托邦:双重权力与普遍军队》(An American Utopia: Dual Power and the Universal Army)(伦敦Verso出版社,2016)。

17.“我把艺术放在一个公共的语境下思考,”史密斯说,“而不是在艺术作品的可移动属性下思考”——暗指为市场创作的绘画与雕塑。

18. 1936年的演讲在今天听来再度让人感同身受。罗斯福号召重新发动革命,推翻当时的“经济保皇派”:“因为经济保皇派从这一现代文明中打造出了新的王朝……他们创造了一种新的专制体系,然后给它裹上一层法律许可的外衣……对我们当中许多人来说,我们曾经赢得的政治平等在经济不平等的面前变得毫无意义。”

19. 本文的时间线索是复杂交缠的。我从1960年代末开始说起,当时时代的极端性似乎将艺术家们困在了某种二律背反的思考里,接着我倒回至乐观主义昙花一现的1960年,最后再重新回到1960年代末,并尝试从中抽取出一种在当时未能展开的乌托邦辩证法。

20. 让-保罗·萨特(Jean-Paul Sartre),《辩证理性批判》,英文翻译:阿伦·谢里丹-史密斯(Alan Sheridan-Smith)(伦敦Verso出版社,2004),卷一257页;卷一260页。

21. 同上,卷一254页。在这方面,萨特为批判理论里的一种常见叙事提供了重要的纠正,这种叙事习惯将现代性描述为一种富有悲剧色彩的陨落,从过去紧密融合的状态——无论是主观层面,还是社会层面——跌落到当下原子化的状态里。我在《序列性,社交性与沉默》(《艺术论坛》杂志2020年十二月刊)一文中探讨过我们这个时代的序列性与融合性之间的动态关系,160-163页。

22. 关于海瑟,参见布里奥妮·费尔,《近乎空白:伊娃·海瑟与极简主义》(Bordering on Blank: Eva Hesse and Minimalism),《艺术史》杂志第17卷第3期(1994年九月刊),424-449页;以及米尼翁·尼克松,《o + x》,《十月》杂志第119卷(2007年冬季刊),6-20页。关于勒维特,参见罗莎琳·克劳斯,《行进中的勒维特》(LeWitt in Progress),《十月》杂志第6卷(1978年秋季刊),46-60页。

23. 此处海瑟引文摘自露西·利帕德(Lucy Lippard),《伊娃·海瑟》(纽约Da Capo出版社,1976),96页。

24. 关于约束(binding)与释放(unbinding),参见弗洛伊德,《自我和本我》(The Ego and the Id),英文翻译:詹姆斯·斯特雷奇(James Strachey)(纽约W. W. Norton出版社,1960)。

25. 个体与群体之间的动态关系也体现在海瑟作品在创作时的协同制作模式,以及如今保存其作品所需的关照和维护中。

26. 博赫纳在《序列性艺术,系统,唯我论》一文中就已经讨论过这个话题。自我中心的序列性在实践中也有重要的例外,比如丹·格雷厄姆(Dan Graham)在《美国家庭》(Homes for America, 1966–67)里展示了序列性如何架构了美国郊区独户样板房。而波普艺术的评论者都无法避开其中某些商品形象的序列性特征。

27. 杰姆逊在他2004年为《辩证理性批判》第一卷所写的前言中这样说道:“此处展开的序列性概念是迄今为止所有关于公共舆论的理论里唯一一个在哲学上令人满意的,也是唯一一个真正的媒介哲学。”(xxviii页)有人也许会反对说德波在《景观社会》里已经提出了类似的理论,但德波的景观基本上就是萨特的序列性通过商品-图像(commodity-image)重新思考以后的结果。

“序列性”是1960年代艺术实践与政治理论之间一次错过的相遇。另一次——与我的问题意识更相关,但因为太过复杂此处无法展开——则是围绕“平庸”(banality)这个概念。1962年,《艺术论坛》在旧金山创刊后没多久,纽约爆发了两场争议,都是因对平庸的指控而起。一场是政治性的,导火索是汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)1963年2月和3月在《纽约客》杂志上发表的关于耶路撒冷阿道夫·艾希曼(Adolf Eichimann)审判的著名评论文章。另一场发生在美学领域,源于波普艺术的异军突起,1962年12月现代艺术博物馆(MoMA)围绕该话题组织了一场研讨会(会议记录发表在《艺术》杂志1963年四月刊上)。阿伦特以非常中性的方式谈及她如今已“恶名远扬”的“平庸之恶”的概念,这一点无疑更加刺激了她当时的反对者。而波普艺术的批评者们在说这种新艺术“平庸”无奇时,他们对这个词的使用则完全不是中性的。不过,对两边来说,“平庸”这个概念似乎都标志着一种新的(历史,道德,心理,艺术,批评)深度的缺乏,这让两边都感到无法忍受。

28. 杰姆逊式的辩证法也可能是绝望的,但我还是选择了它,而不是如今弥漫于左派阵营的那种末日辩证法,因为后者的作用与其说是打开,不如说是提前关闭了可能性。

29. 卡尔·安德烈,《切割:1959-2004间的文本》(Cuts: Texts 1959–2004),编辑:詹姆斯·梅耶(MIT出版社,2005),38页。这里再举一个体现他辩证思考的例子。1969年,当被露西·利帕德问到“政治与艺术之间的关系是什么?”时,安德烈的回答如同一份观念主义艺术方案:

“艺术是一种政治武器。

艺术与政治无关。

艺术为帝国主义效力。

艺术为革命效力。

政治与艺术的关系并非如上所述,部分如上所述,完全如上所述。”(同上,55页)。

30. 同上,291页。

31. 阿甘本的这段话在此处显得尤为贴切:“在奥斯维辛,没有人死去;只有尸体被制造出来。死亡缺席的尸体,其逝去被贬低为序列性生产的非人(non-humans)……正是这种对死亡的贬抑构成了奥斯维辛最具体的犯罪,也是其恐怖的真正核心。”(《奥斯维辛的剩余:见证者与文献》,英文翻译:Daniel Heller-Roazen [纽约Zone Books出版社,2002],71-72页)。

32. “在场”(Presence)是安德烈词典里的一个关键词,这种在场与缺席之间的动态关系在他1997年接受德国斯托梅恩(Stommeln)犹太教堂的委任创作期间再度发挥了作用,关于该项目,他写道:“所有艺术作品都会被其自身的缺席所困扰。而萦绕在斯托梅恩这座小而简朴,美丽而隐蔽的犹太教堂周围徘徊不去的则是其礼拜群体的缺席。”(引自戈弗雷的论文《现代主义的记忆》,57页)。理查德·塞拉(Richard Serra)在之前为斯托梅恩犹太教堂完成的委任创作中也捕捉到了同样的动态关系,其作品题目《被淹没和被拯救的》(The Drowned and the Saved, 1992)借用自普里莫·莱维(Primo Levi)的小说。

此处浮现的是一个在史密斯和海瑟采访中已经被提出但未能展开的重要话题:纪念碑性(monumentality),或者更准确地说,在纪念碑的基本传统已被历史事件掏空的情况下,如何构想纪念碑。在他的罗斯福纪念园竞标方案里,史密斯再次暗示将该艺术类型挪为他用,把它的时态从过去转到未来,从废墟转向“命运”,以此促进民主的发展,同时也允许,甚至利用景观的元素。比海瑟和安德烈整整大一辈的史密斯身上还保留着一些何塞普·路易·塞特(Josep Lluís Sert),费尔南·莱热(Fernand Léger)和西格弗里德·吉迪翁(Sigfried Giedion)在1943年提出“新纪念碑性”时的那种乐观主义精神。这个现代主义三人组——建筑师,艺术家,建筑史学家——承认在“过去一百年间”出现了“纪念碑性的贬值”现象,他们认为这是由于缺少“统一文化”(unifying culture)所致。但是,他们相信“战后民族国家整个经济结构的变化将会带来对集体生活的组织,”在这种条件下,纪念碑性也可以获得新生,在战时破坏留下的“巨大空白空间”里,运用“现代材料与新技术”发展自身。早在1920年代,莱热就已经极力主张过艺术家应该将景观据为己用,此处我们再次听到了他的声音:“在夜间,颜色和形状可以投射到巨大的表面上。此类展示可以用大楼外立面作为屏幕,达到宣传或推广的目的。这些大楼都会有大面积的平坦外立面作为展示载体,而这在今天是不存在的。”(赛特、莱热和吉迪翁,《关于纪念碑性的九要点》[Nine Points on Monumentalituy],收录于吉迪翁的《建筑,你与我:一种发展的日记》[Architecture, You and Me: The Diary of a Development][哈佛大学出版社,1958],48-51页)。这一切都说明,施佩尔及其同类并没有垄断景观,其他类型的纪念碑性不仅贯穿于整个二十世纪,而且其中一部分还受民主主义愿景,甚至是乌托邦理想的驱动。当然,对于海瑟而言,把安德烈的金属板与集中营联系起来也许暗示着,与史密斯的想法相反,面对大屠杀中的序列性死亡,上述纪念碑性已经没有复活的可能。当然,安德烈拒绝了纪念碑的所有传统特质,尤其是其最根本的约定俗成:垂直性。然而,我们也可以再次把他的金属板视为通过缺席对在场的召唤,而极简主义的序列性为一些最令人印象深刻的大屠杀纪念碑提供了语言。彼得·艾森曼(Peter Eisenman)的《欧洲被害犹太人纪念碑》(The Memorial for the Murdered Jews in Europe, 2005)(得到了塞拉的大力协助)只是其中一例。

文/ 哈尔·福斯特

译/ 杜可柯