1912年,当马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp)在巴黎新飞机技术展上向一同参观的康斯坦丁·布朗库西(Constantin Brancusi)发起刁难时——他问布朗库西能否雕刻出像飞机螺旋桨一样完美的作品,他指出了将在20世纪余下的时间和21世纪前二十年里不断困扰着雕塑创作的核心矛盾:传统手工艺以及艺术雕塑创作模式,和愈发令人难以抗拒的技术生产的现成品之间的辩证关系。显然,这一辩证关系从一开始就构成了加布里埃尔·奥罗斯科(Gabriel Orozco)创作实践的基础,并持续至今。

这个难题也引出了一个更为切身的问题:在当下语境中,还有哪些(如果有的话)传统雕塑创作模式,如塑型、切割、铸造等,依然可行且具有说服力的?我们又应当如何理解像奥罗斯科这样的雕塑实践:他持续使用所有这些被认为已过时的创作模式,并在20世纪下半叶以来的雕塑家中占据了独特的位置?而且,他的创作自1991年起就变得更为复杂,他在传统技法的基础上,有意识地引入现成品和摄影这两种新策略,从方法论层面上挑战这些传统技法作为唯一有效模式的正当性。

谈到由布里奥妮·费尔(Briony Fer)策划、在墨西哥城胡梅克斯博物馆(Museo Jumex)举办的奥罗斯科回顾展“国立理工”(Politécnico Nacional)的决定性瞬间(而非结论性时刻),我们得以审视贯穿这位艺术家雕塑实践中的多重面向。回顾过去的半个世纪,我其实很难再找出任何其他能够在形态、操作、材料和场域层面的复杂性和矛盾性上,与奥罗斯科过去三十年的创作相提并论的作品。这场回顾展更是赋予我们一次契机,将雕塑置于近过去、现在和可能的未来之语境下,重新考虑其媒介、体裁、实践、材料和场域。

奥罗斯科的雕塑让我们不由地想去重写理查德·塞拉(Richard Serra)那份著名的《动词清单》(Verb List,创作于约1967 - 68年间),后者列举了约一百个用于描述雕塑制作过程的不定式动词。不同于塞拉的清单,我们可以根据奥罗斯科的作品的构成,列出两份术语清单。第一份包括艺术家使用的极其多样化的材料和物品类型:橡胶轮胎与陶土、纸浆与大理石、汽车与自行车、卫生纸与棉绒、建筑垃圾与回旋镖、仙人掌与龙舌兰叶、橙子与口香糖、河中的石头与橡胶球、摩托滑板车与酸奶盖——仅举几例。第二份则囊括了其作品被构思和呈现的各类场地:巴西的废弃市场、马里的露天墓园,纽约豪华公寓的窗户、安特卫普一个被改成车库的展厅,伦敦的一个社交俱乐部、柏林的街头、墨西哥连锁便利店OXXO的店铺、一座公共花园。最终,甚至包括墨西哥城的一整片中心区域:查普尔特佩克公园(当然还有传统的画廊和美术馆空间)。

在奥罗斯科日益复杂的雕塑创作中,有两件关键的早期作品(还有其他许多)——《我的手是我的心》(My Hands Are My Heart,1991)和《La DS》(1993)——或许不仅让我们回到了杜尚的那个问题,而且还引出了我们在20世纪末到21世纪初对雕塑提出过的所有疑问:雕塑物如何能抵挡住拜物化(fetishization)的过程(特别是在当下这个历史性的时刻,当全方位的技术物生产与数字化让我们前所未有地渴望代偿普遍丧失的触感)?雕塑又如何才能实现其曾经对社会的最大承诺——创造群体同时感知的经验?最后,雕塑又如何才能避免被纳入景观文化体系,当后者俨然已成为支配视觉、听觉和触觉的普遍机制,正如英国艺术史学家T·J·克拉克(T. J. Clark)言简意赅地指出:

景观性的概念,伴有一种“日常生活殖民化”的观念。这意味着几件事:无所不在的监控;人类物种越来越多被视为“非生产性生活”(unproductive life)的部分被货币化;越来越多的人为统治者提供关于我们一举一动的 “信息”;空闲时间的缩水;玩乐的商品化。而情境主义理论家在“日常”最为看重,也最为遗憾其逐渐消逝的,是人体的生物钟,是走神,是有机体的抗拒性,以及我们对其他人在做什么、心情如何、感受如何所产生的散漫兴趣。身体掌握着一套不同于其支配者的语言。它是一个违抗的储备库。它仰头看看金字塔或自由女神像,然后耸耸肩。

难道,所有反叛性的语言都已成为过去?被景观性所消灭了吗,还是在被圈出的保留地上苟延残喘?比如艺术,性,诗歌。[1]

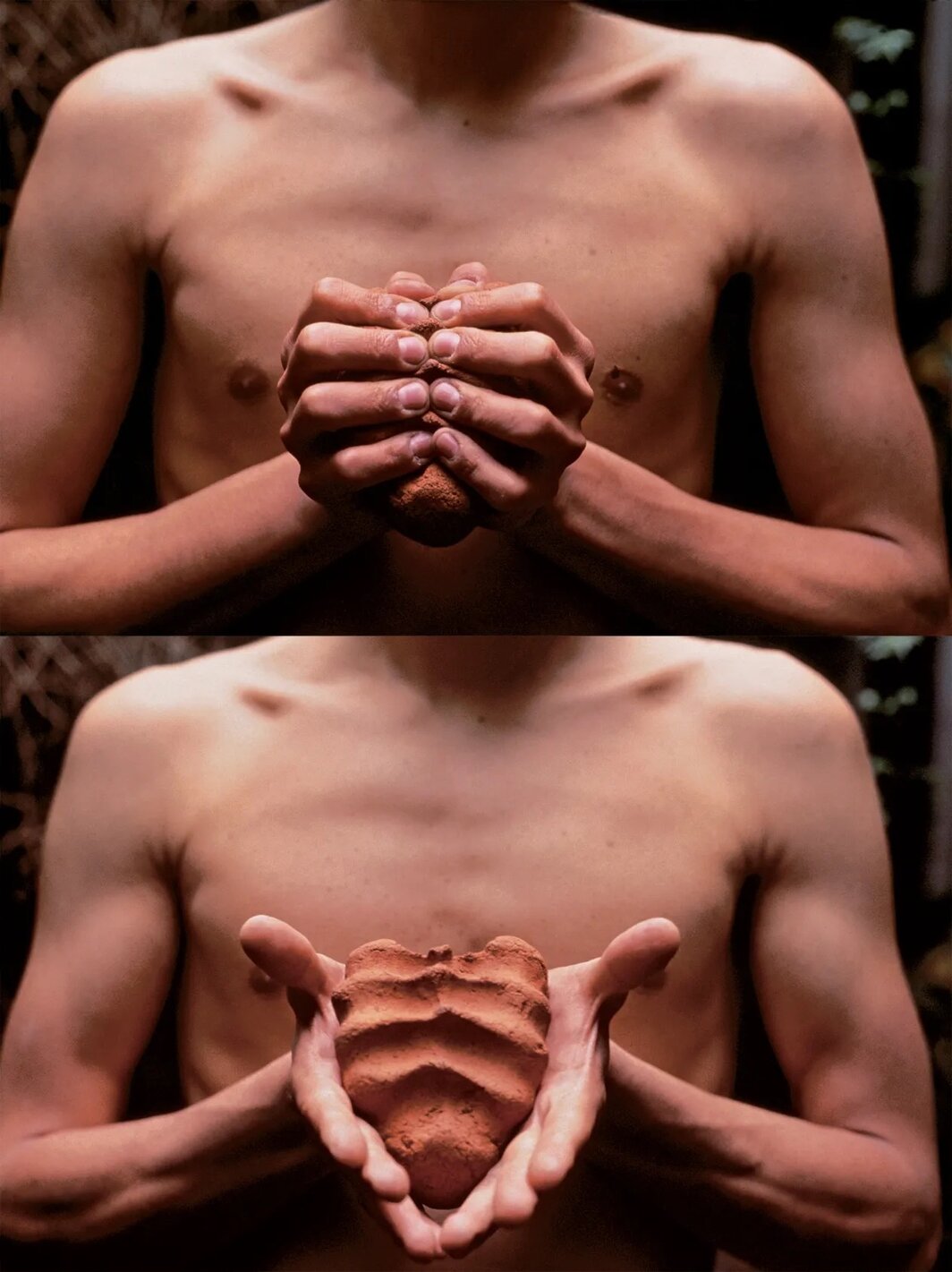

《我的手是我的心》似乎就是对这些问题的直接回应,作品直白地展现出种种无法调和的矛盾。它似乎直指雕塑创作的核心问题:与技术相对立,强调肉身性、身体的直接性、主体与客体之间的肉体连续性。它对一个将我们从异化和物化的状态中解救出来的可能身份提供了物质证据。更进一步说,它的物质性——陶土,它的图像性——心脏,诱使我们去发掘一个更具诱惑力的身份,一种文化和历史根据——“墨西哥性”(Mexicanidad)。但矛盾的是,这些诱惑也赋予了这件雕塑一个替代者所具备的所有虚假功能,而这恰恰是“拜物”的本质定义:一种对缺失与匮乏的补偿,从实体性的在场,到对民族文化身份和文化延续性的满足性承诺。这种缺失是艺术品无法也不会去修补的,事实上,艺术必须竭力抵抗这种修补冲动,才能真正完成作为艺术品的工作。

但是,当这件作品将其现场表演的过程,以摄影记录的形式呈现在我们面前时,这些诱惑或欺骗也就随之不见了。摄影照片不仅成为作品不可或缺的组成部分,是有形的雕塑创作过程的辩证补充;更是让我们亲眼看到,我们对雕塑寄予的补偿性期待与自我投射,已经在这场表演性排演中被揭示出来。在对生产过程的摄影性排演中,奥罗斯科的作品让我们想到了布鲁斯·瑙曼(Bruce Nauman)的一件重要作品:《艺术妆容》(Art Make-Up, 1967–68),后者也回溯了对审美经验渴望的来源与归宿,在此,即绘画的起源。和奥罗斯科一样,瑙曼暴露了他赤裸的身体,以满足我们对绝对的直观性和本真性的渴望。自瑙曼(以及意大利贫穷艺术[Arte Povera]的相应人物,如朱塞佩·佩诺内[Giuseppe Penone])开始,雕塑创作便将摄影吸收为(甚至是依赖于)一个论述性元素。摄影照片呼应、补充、甚至消解着雕塑物的手工艺制作过程,不仅作为档案,还充当其辩证的技术对应物。这一雕塑辩证结构在奥罗斯科后来的作品中一再被激活,特别是在他处理赤陶(terra-cotta)这一充满挑战性的媒材时:在2002年那件极其重要的作品《开端》(Beginnings)中,艺术家用一种游戏性的方式,将刚刚成型的赤陶球扔向刚刚成型的工艺陶器之中,使之破裂变形,部分丧失了实用潜力——看似回归陶艺的诱惑性表演在一个偶发行动中被颠覆甚至反击了。

在传统工艺过程与陶土这一看似永不过时的拟古形式的对峙中,奥罗斯科再次强调了他对雕塑最坚定的主张:雕塑最大的敌人——物化与拜物化,以及雕塑向景观性的转变——能够在雕塑与游戏结构的结合中被颠覆(即使不是完全消除)。玩乐原则不仅改变了观众那种被动的、沉思式的审美体验模式,也激活了参与性,为客体关系和社会互动提供了另类路径。

正如卡尔·安德烈(Carl Andre)在1970年不无夸张地承诺,他的雕塑应当像一条道路,供被激活的观众行走,从而兑现一种构成主义承诺,从极端抽象还原派转化为实用功能和使用价值。奥罗斯科的《空鞋盒》(Empty Shoe Box, 1993)通过拆解杜尚式的现成品范式,拒斥了这一具有欺骗性的乌托邦式理想承诺。作品中,这个原本具有实用功能的空壳和储存容器变身成为展示物,寓言般地否定雕塑的崇高承诺,让雕塑物切实回归到身体在时空中运作时所产生的肉身和躯体经验。

艺术家们对飞机这一完美现代主义雕塑形态理想范式的迷恋很快就被世俗化,因为他们在1910年代末到1920年代初的新兴汽车文化中感受到一种更接地气的魅力。有无数的例子都显示出艺术家对这一机械机动体的着迷,因为它似乎体现了某种真正属于未来的雕塑结构的本质特征:从马里内蒂在他撞进沟渠的汽车残骸中庆祝未来主义之诞生,到毕卡比亚对赛车(被视为男性气概的引擎)的痴迷,再到索尼娅·德劳内(Sonia Delaunay)将汽车推崇为又一可用于拓展和传播全新抽象色彩设计的载体。然而,这一机动体迷恋在战后发生了巨大的转变。一些更清醒的头脑开始意识到,汽车文化已然成为一种对私人空间和公共空间的诱惑性侵犯,体现在其不断强化的崇拜物地位,以及人们对隐蔽于锃亮的防护甲之下的自我支配/自主运转主体想象的持续膨胀的拜物式迷恋。事实上,我们可以清晰地追溯“汽车神话”在战后的命运逆转:例如理查德·汉密尔顿(Richard Hamilton)1957年的《向克莱斯勒公司致敬》(Hommage à Chrysler Corp.)颠覆性地展示了欲望之躯和汽车之躯之间拜物式的融合;又如法国雕塑家阿尔曼(Arman)在《白兰花》(White Orchid, 1963)中,将他那位著名藏家最喜爱的私藏MG敞篷车及其所承载的拜物和神化彻底爆破。[2]

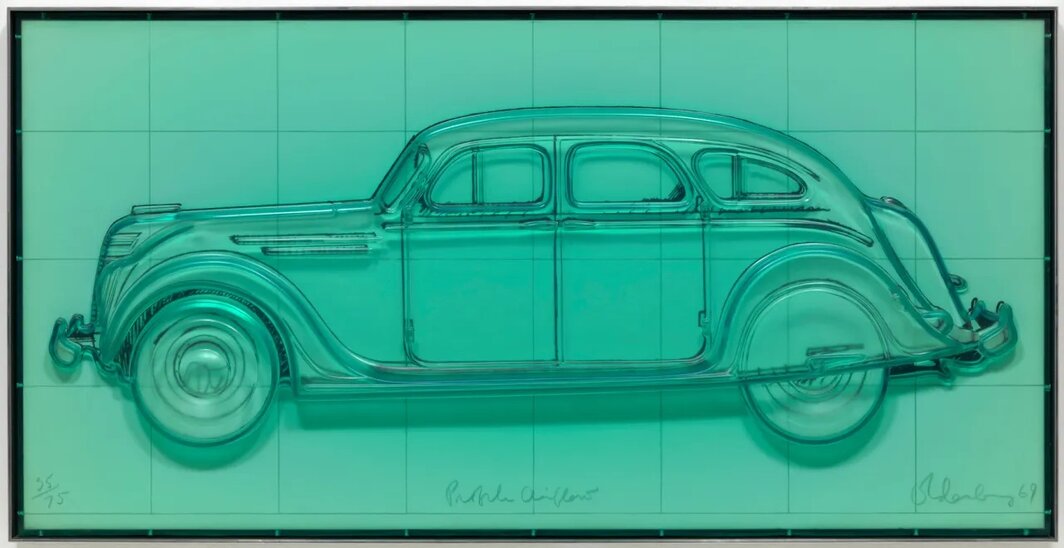

艺术家在这一时期所解构的汽车模型无一例外都是崇拜物等级的,这显然不是偶然。譬如,克莱斯·奥登伯格(Claes Oldenburg)在1969年以近乎怀旧的方式,召唤了那辆著名的1937年版克莱斯勒Airflow,这是最早运用空气动力学原理设计的汽车之一。奥登伯格将一辆被拜物化的汽车视作雕塑的竞争对手(在提供未被异化的实体存在上),甚至是终极克星,以至于艺术家要求这件唤起记忆的浮雕——这款车的汽车模型是他儿时最喜欢的玩具之一——必须具有泳池的透明度,所使用的材料(浇注聚氨酯)必须具有人类肉体般的柔软紧实度。

意大利设计师弗拉米尼奥·贝尔托尼(Flaminio Bertoni)设计的法国雪铁龙DS轿车——正如它的名字所暗示的那样(“DS”法语发音近似“女神”déesse——编者注)——从1955年推出之际就志在跃升神坛。[3]事实上,仅仅过了两年,这辆车就被收录在解析现代神话的哲学家罗兰·巴特(Roland Barthes)的划时代《神话学》(Mythologies)文集中。奥罗斯科在1993年创作《La DS》,并于2013年再次创作第二个版本,无疑是受到了这辆车所承载的神话力量的启发。但艺术家是出于什么动机,才会对车身进行如此的雕塑切割,将车身缩减三分之一,从而让这件“恋物”失去了所有功能,只保留其核心特征——设计,并将其强化,甚至赋予一种幻想式的近乎未来主义的“加速”特质?我们不能草率地假设奥罗斯科是在模仿阿尔曼的爆破行为,以攻击性的方式摧毁这辆“神车”,或是有意对巴特的神话解构予以具象呈现。艺术家显然已经意识到,像阿尔曼那样对神话对象进行公然的摧毁,其实无论是否自觉,都会落入看似无法避免的景观性的既定逻辑中,从而抵消了其原本意图引发的批判性效应。而奥罗斯科将这辆神话之车公然削去三分之一体量的行为,明确地将雕塑视为一种批判性削减的过程,矛盾地对其质量、材料和体积予以抽离,作为对我们所预期的雕塑创作过程的一种违抗。奥罗斯科甚至像是在宣称,切割,这一传统雕塑工艺的核心技艺,其实可以成为一种现象学上的、本质上不同的批判性干预方式。当然,一位与奥罗斯科相识、并被他钦佩的艺术家所开启的先例,或许为上述作品提供了一个范本:劳伦斯·韦纳(Lawrence Weiner)的《在一条标准单车车道上开凿一条2英寸宽、1英寸深的沟渠》(A 2“ WIDE 1” DEEP TRENCH CUT ACROSS A STANDARD ONE-CAR DRIVEWAY, 1968)。在此,汽车崇拜与通过雕塑切割来解构汽车的策略,在一种双重颠覆中,实现了彻底的融合:在私有空间,尤其是反常的私家车空间中进行雕塑切割,这一做法本身即是对雕塑的内在辩证关系的践行:它表明了雕塑在漠视私人空间和私有财产上所具有的优越性和特权,也强调了雕塑本质上应存在于公共空间并在其中运作的目的性。这或许也有助于我们理解奥罗斯科在切割神话物的做法中,那近乎自我封闭式的压缩:在保留DS的形态与轮廓的同时,它宣示了雕塑工序和结构的优先性,它高于神话的力量。和韦纳作品中的开凿过程一样,奥罗斯科的“移除”既没有让行为本身景观化(像卢齐欧·封塔纳[Lucio Fontana]的作品那样),也并未将雕塑解构的场域或对象景观化。恋物的外壳与景观的废墟被完好地保留和呈现为一种负向纪念碑。除了雕塑公然与拜物和景观性划清界限,并坚持以与之对抗的方式在公共空间内运作,没有其他胜利可言。

奥罗斯科的作品在多大程度上真正介入当下公共空间的现实条件,更确切地说是整体社会空间中文化生产的条件,这个问题在何塞·库里(José Kuri)和莫妮卡·曼祖托(Mónica Manzutto)于2017年在墨西哥城策划的大型项目《OROXXO》中得到了条理分明的展示和阐述。艺术家模仿性地将促成文化生产金融化的社会经济因素,套嵌在作品的观念和具体呈现形式中,在墨西哥城最著名的当代艺术画廊Kurimanzutto的展厅,设置了一个货品齐全、功能完备的OXXO(墨西哥最大的便利店连锁品牌)分店。

《OROXXO》展示了一个作者性自我消解的奇异行动。艺术家将他的名字(Orozco)和“OXXO”在发音上同化,合成了“OROXXO”一词,达成了艺术家名字与全球消费主义巨型企业品牌的共生融合。仅是这个语音学的小把戏,就已经阐明了作品的理论策略之一:将主体消亡的最终极状态作为构成艺术权威的先决条件之一加以探索。换句话说,这一作品重新表述了那个杜尚式或沃霍尔式的问题:我们究竟能否通过彻底废除作者身份及其介入,来明确迫使艺术作品和商品趋于完全的一致?

沃霍尔在首次展出他的《金宝汤罐头》(Campbell's Soup Can)绘画时(在奥登伯格推出《商店》[Store]的一年后),同样把它们布置成了商店里的商品,以讽刺艺术画廊始终矢口否认的商业潜质。1962年的这一堪称最为激进、意欲将绘画和雕塑拉下神坛的尝试——通过模仿性地将其图像学、形态学和生产过程映现在实际商品上——如今在奥罗斯科的作品中彻底实现。在对杜尚现成品的正统回归中,艺术家让所有的物品及其生产和传播机制,统统压缩为一个集合了单调而同质化的物件、框架与虚构的匀质综合体。1962年《金宝汤罐头》在接受程度上遭遇的失败证明了,将一种经济构型(商品物)映现在其对立面(审美物)之上的做法,在当时是完全无法理解和思考的。同样,奥罗斯科将商店与画廊、普通商品与全球雕塑等同起来,甚至将最后残余的触感也全部清空的做法,至少就目前而言,仍是相对难以理解的。

《OROXXO》并非偶然地和杜尚的《手提箱里的盒子》(Boîte-en-valise)一样,也经历了漫长的接受滞后期;它以完全的后果,终结并实现了现成品内在具有的总体化激进性。如果说,杜尚最终以现成品的机械复制击溃了现成品的技术生产模式。那么,奥罗斯科则是在《OROXXO》中,主张将生产和传播消费文化之产物的实体机构整体,作为其实践雕塑物观念的可信基础。

杜尚曾经预言,未来有一天,整个银河系的所有物品都将达到现成品的程度。奥罗斯科顺理成章地得出了这样一个结论:不仅是物品,所有在极权消费文化下实际生产和传播大量现成品的机构,也必须被批判性地纳入,并加以理论分析。因此,《OROXXO》甚至超越了艺术家在制度批判语境下所开启的空间交叉与话语交换的尝试。

除了用艺术家名字和企业品牌组成荒诞不经的合体标题,将超市空间强行嵌入画廊空间,奥罗斯科还用同样怪诞的方式,将艺术品营销中最关键的经济原则——人工制造的稀缺性——调度进一个完全不承纳稀缺性的商业体:超市。毕竟,超市并不像艺术市场,是一个“人造稀缺性原则”既无价值也无作用的场域。因为在消费文化中,永不停歇的商品生产正是通过不断地重复与彻底消灭单一性、特定性、具体性和可感的触知性来定义自身的。相较之下,人造稀缺性原则作为金融全球化条件下快速提升艺术生产价值的重要秘诀,迄今为止已将不计其数的投机者与投资者引来当代艺术领域,更催生了同样不计其数的愿意为这一全球投资和投机项目提供产品的艺术实践。

奥罗斯科的《OROXXO》装置在概念构思和物流规划之外,实际上没有其他任何来自艺术家的介入,除了唯一一个看似微不足道的附加物:商店中所有现成品上都贴有一张奥罗斯科抽象画风格的贴纸。这一细节将每件商品都标示为艺术家的作品,使原本单纯的商品变为艺术品。就像艺术家抹除名字的做法一样,现在,连艺术家最具代表性的画作——始于2005年并持续发展的“武士树”(Samurai Tree)系列绘画——也被简化为仅仅作为作者身份标识的最庸常不过的存在。面对这些贴着贴纸的日常商品,每一位藏家不得不面对这样一个问题:是否《OROXXO》里的每个普通物品都因这个抽象符号而获得了艺术的转化与救赎?抽象主义从其诞生之初就致力于推动精神解放和社会解放的愿景,并且总是与杜尚现成品所建构的全然物化的世界相对立。奥罗斯科的抽象贴画提出了这样的疑问:当抽象被贬损到最低级形式的存在,是否还能成为抵抗和救赎全面物化的极权式现实的最后的符号?此外,它们还质问:抽象主义曾许诺的那种自律性认知与纯感知瞬间,现在是否仅仅因其存在,而被彻底整合进了商品化当代性的整体分配制度中?

因此,在奥罗斯科的《OROXXO》中,美学经验的全球性转化以各种组合形式被完整呈现出来:在这部辩证的轻歌剧中,艺术家将最平凡的庸常置于严格的价值累积过程中,正如他以同样的方式将画家崇高的精神追求原则置于最世俗的投机与投资逻辑中一样。就像金融化原则甚至支配着最寻常的物品交换,经济投资和投机活动中最普通的价值交换也控制着抽象主义最初承诺的精神自治与乌托邦愿景。因此,这两个领域的碰撞让我们得以理清奥罗斯科作品背后特殊的两难境地,也正因如此,它成为揭示出一个核心问题的典范舞台:那些所谓的纯粹美学空间和符号空间,如今是否同样受制于可塑性对象早已完全适应(如果尚未同化为其本质)的社会与经济压力?

至于作为贬值商品的当代雕塑与乌托邦式的(以铭记或揭示集体同步感知之可能性为目标的)雕塑和建筑理想之间的终极辩证关系,可以在真实可达的实用功能的实用主义观念中找到一种切实可行的模型。这一模式在奥罗斯科近期为墨西哥城查普尔特佩克公园所作的桥梁设计中得以实现。我们有必要再次回顾一些雕塑创作史上的重要前辈,他们的实践让奥罗斯科不可避免地与之持续展开对话——如果不是直接的冲突或历史性辩证对立的话。后极简主义雕塑的核心作品之一是塞拉的《环绕底板六角,直角倒置》(To Encircle Base Plate Hexagram, Right Angles Inverted, 1970)。这件作品几乎以完全匿名的方式,在纽约布朗克斯区的一条荒废的街道上(塞拉本人将其描述为偷车贼会在这里扒窃和拆卸偷来的车辆)构建出来。彻底反纪念碑的钢环结构,一半嵌入地下,仅显露出线状的金属边缘;另一半圆环展现出极简的平面感,几乎明确地(即使非计划性地)否定了雕塑仍能实现纪念碑性的主张,更不用说曾被安德烈神话地赋予“雕塑等同于道路”的功能性了。这件具有划时代意义的雕塑,绝妙地体现了反纪念碑的必要条件:作品实施的位置实际阻止了任何形式的交互活动。雕塑地点本身即是城市中的一处盲点和交流被剥夺的空间,而雕塑结构本身则是对知觉和感官的撤除,甚至将最低限度的触觉满足拒之门外。事实上,该作品开启了对雕塑的永恒承诺——纪念碑的集体同步感知——的最彻底否定,这一古老的理想先是被现成品解体,后在30年代的极权宣传机器中被大肆滥用,最终被不断强化的控制与景观机制所吞噬。在塞拉的作品中,没有任何所谓的特定场域,也不存在任何的被观看、被展示或被纪念——而这些正是我们身处强制性消费和景观性的双重暴政下的社会和经济秩序中,物性经验的现实状态。

不过,奥罗斯科似乎总能找到一条从未被走过的路径,或是让被遗忘的、被压抑的文化生产模式重获生机。奥罗斯科为查普尔特佩克公园大型城市改造项目所作的超凡设计,几乎完全颠覆了前文所提到的每一个用以形容塞拉反纪念碑之历史性关键特征的术语,从而指引我们走出塞拉的后极简主义将我们置入的认识论/雕塑性死胡同。

这条未被走过、现在被奥罗斯科重新发现的路径,重新引入了马克思主义由来已久的使用价值概念,即交换价值的辩证对立面。而在当下,它也成为了抵抗展览价值——完全抹去了物质使用与物质功能的概念——的唯一形式。当然,使用价值无也一直是现代主义雕塑的宿敌。例如,像小便池这样简单粗暴地从功能性物品全身而退,自1917年以来一直是杜尚现成品所制造的最伟大的神话之一。现在,奥罗斯科复苏了一种古老而跨越历史的模型和实际运作结构,它始终凝聚着功能、使用价值和非物质精神性:桥梁建筑类型。桥梁,这个始终悄无声息的存在,完全致力于为集体的最基本需求服务的存在,从不迎合建筑的虚饰吸引力或纪念碑的大而无当,从不服务于意识形态的政治宣传需求和威权主义的宏伟外观,它和道路一样,或许是所有建筑类型中唯一能够将纯粹功能性和纯粹使用价值真正融合进集体社会需求和生活的结构形式。[4]

这是加布里埃尔·奥罗斯科在二十一世纪中最新一次重写与重塑雕塑史时实现的惊人反转。在构建查普尔特佩克公园项目的过程中,艺术家将公共空间、雕塑、建筑和同步感知的集体条件编谱为一个生意盎然的综合体,同时交织着对所有雕塑来说最具威胁性的元素,至少在苏联构成主义(Constructivism)过渡到生产主义(Productivism)以前——将对使用价值的颂扬作为对景观性的集体反抗的条件之一。奥罗斯科的公共建筑传达出的政治宣传,也就是允许人们穿越马路、在公园里散步、维护树木生存和生长。这是一件特别复杂的公共雕塑,值得展开一个章节来书写——也是我仍然希望自己能够撰写的一章。

本杰明·H·D·布赫洛(Benjamin H. D. Buchloh)是哈佛大学现代艺术安德鲁·W·梅隆研究教授。

展览“加布里埃尔·奥罗斯科:国立理工”(Gabriel Orozco: Politécnico Nacional)将于墨西哥城胡梅克斯博物馆展览至2025年8月3日。

注释:

1. T·J·克拉克,《关于特朗普与景观的简明指南》(“A Brief Guide to Trump and the Spectacle”),刊载于《伦敦书评》,2025年1月23日.

2. 阿尔曼甚至在1989年亲自对一辆被切割解体的雪铁龙DS轿车部件进行了拆解和重新组合,并用一个奇特的名称“Schmilblick”为之命名。尽管这个词听起来像意第绪语,但实际上并非如此,而是一位法国喜剧幻想作家创造的所谓的“德语”新词,指代一种荒诞、难以理解,但可用于各种用途的物体。

3. 弗拉米尼奥·贝尔托尼(1903–1964)是一位意大利雕塑家,他对于达·芬奇的技术设计和建筑追求的钦佩之情,促使他前往法国成为一名汽车设计师。贝尔托尼是二十世纪最重要的汽车设计师之一,于1934年推出雪铁龙Traction Avant轿车,1936年设计出传奇的雪铁龙2CV,并在1955年以雪铁龙DS车型达到巅峰。

4. 绝非偶然的是,二十世纪最伟大的桥梁建筑师和设计师之一、瑞士工程师罗伯特·麦拉特(Robert Maillart,1872-1940)深受理查德·塞拉的欣赏,并经常在访谈中提及。意料之中的是,塞拉本人将其最重要的电影作品《铁路旋桥》(Railroad Turnbridge, 1976)献给那个技术进步和民主理想似乎交织在一起的时代中,最宏伟的美国桥梁建筑之一。这些桥梁建筑,正如最传奇的布鲁克林大桥一样,体现了那个时代对于真正民主公共领域的渴望。然而,正如塞拉的现代主义规范与限制所体现的那样,他只能在电影这一媒介中,以寓言式的方式向这一兼具功能与纪念性形式的历史遗产致敬。

文/ 本杰明·H·D·布赫洛

译/ 钟若含