观点 SLANT

2017,注定是个多事之秋。十九大开幕前夕,北京市政府全面铺开胡同整治行动,几乎所有沿街开放的营业机构都被强行关停和封门,位于箭厂胡同的五金咖啡书店也未能幸免,旁边的非盈利艺术机构箭厂空间则碰巧因为有正在实施的杨振中个人项目《栅栏》“掩护”,而幸运地“躲过一劫”。《栅栏》也因此被赋予了另一层现实意涵。杨振中原本探讨的是观看与权力这一经典的视觉文化命题,不同的是,此次他巧妙地将其植入了胡同这样一个日常空间。无论是铁栅栏,还是隐藏在窗户背后的监视器,都带有明显的政治性暗示。它一方面阻隔了观众,另一方面又将观众带入其中,这里的观众既是观看者,同时也是被观看(监视)者。这一吊诡的视觉逻辑亦曾出现在艺术家过往的作品中,“难得”的是,它意外地被卷入了此次整治行动,并由此还临时保护了展示的空间和机构。可即便如此,空间创始人之一王卫还是觉得箭厂空间前途未卜,命运堪忧,无法预料新一轮的整治何时会卷土重来。

没想到几个月后,大兴的一场火灾引发了北京政府更为激烈、更大规模的低端产业清退和流动人口减控行动,不少艺术家的工作室因涉嫌“违章”,亦纷纷被强行关闭或拆除。而就在此前不久,张培力个展“没有网络”在位于东城区张自忠路段祺瑞府旧址地下室的掩体空间低调开幕。这是一个参与式、体验性的项目,观众一进入地下的空间,门便自动锁上,五分钟后自动打开。封闭的空间内没有信号,也没有网络,观众只能通过身体的移动,方可控制室内灯光。艺术家提示我们,“这是一个不宜久留的场所”。试想,今天我们已经离不开手机,也离不开网络,可一旦脱离了这些,且独自身陷一个幽闭空间中时,我们又会做何反应,是惶恐,焦躁,还是变得更加平静和从容?在此,它不仅是对于日常生活机制的一次自我测度和检视,同时也隐约暗示着现代生活普遍的不安感和不确定性,兴许,艺术家还想说的是:“北京其实就是这么一个不宜久留的地方。”一语成谶,展览成了后来清退运动的一个预言。而北京,亦或任何一座现代都市的“迷人”之处似乎也在这里,那些背井离乡的漂泊者们,明知此地不宜久留,也不愿(或无法)离开,比如范雨素。

是年4月,一段关于范雨素这位来自湖北乡下、住在北京郊区皮村的44岁育儿嫂的视频和一篇题为《我是范雨素》的网文刷爆了屏。范在视频中的一句话后来在艺术界广为流传,她说一直听大家讲艺术家介入,可是她觉得这是一个搞笑的词。在她看来,对于追求平等的艺术而言,“介入”这个词本身已经预设了一种不平等和阶级性。视频中的内容是2015年3月她在皮村工友之家的一次讨论会上的发言,迄今我也不太清楚她具体是对什么人讲的这句话,但它之所以被广泛传播和争论,也恰恰说明,或许今天真正需要思考和检讨的不是如何介入社会,而是介入本身及其伦理基础。八个月后,已成为网络红人和半职业作家的范雨素依旧“冷冷”地告诉采访她的记者:“我还是范雨素!”

由此可以想见,“唐人街艺术分队”(CAB)的艺术家和活动家团体,何以指责奥马·法斯特(Omer Fast)在位于纽约唐人街的James Cohan画廊的个展“August”涉嫌种族歧视。展览由两部分构成,一部分是受德国摄影师奥古斯特·桑德(August Sander,1876-1963)作品启发的影像作品;另一部分——也是备受争议的部分——是他对画廊外观和内饰的改造:临街的部分展示空间被艺术家粗暴地“还原”为画廊进驻之前的样貌。这两个部分看似没有关系,但实际上,桑德摄影中的日尔曼认同和与身份象征意味浓厚的唐人街之间,的确可以剥离出一丝有关种族和阶级的话语联系。同样是“还原”式改造,这应该是它与杨振中《栅栏》的区别所在。也是在这个意义上,我们不妨将杨振中的《栅栏》和张培力的“没有网络”当作重新思考“介入”的两个参照和案例。可贵的是,经验丰富的两位艺术家一如既往,依然保持着语言上的克制、简洁和素朴,就像范雨素的文字一样,传递着一种久违的锐度和重力。

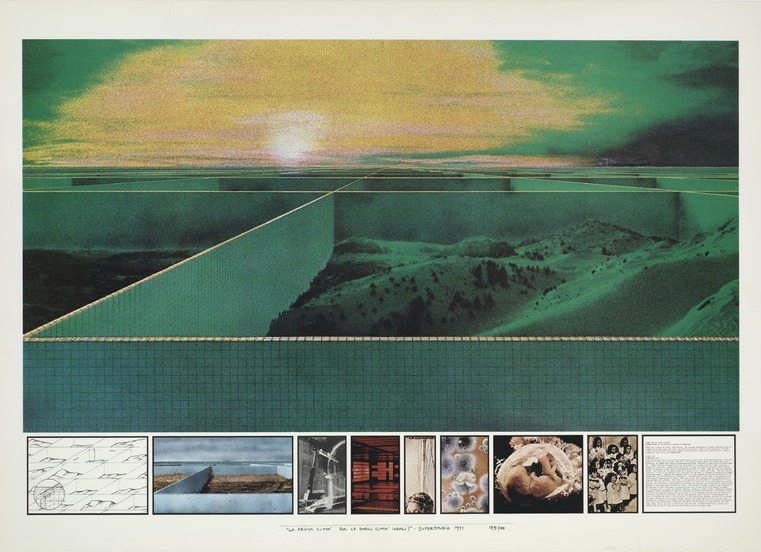

除此以外,成立于上世纪60年代的意大利前卫建筑团体“超级工作室”在上海当代艺术博物馆(PSA)的回顾展(“超级工作室50年”)是另一个值得探讨的例子。展览规模并不大,但足以清晰地呈现他们实践的线索和系统。有意思的是,作为建筑团体,“超级工作室”的设计却毫无功能指向,相反,他们的想象和实验却恰恰是反建筑的。但是反建筑本身也不是他们的目的,确切地说,其设计真正针对的是“建筑作为现代社会批判工具的可能和局限”。透过种种反乌托邦式的哲学与人类学重建,他们深刻揭示了暗藏在生活内部的“现代社会机制对于人类的胁迫”。尤其是他们的影像语言,可以说是最早的后网络实验。不过在此,我要重申的是,其虽然是一个极具社会介入色彩的建筑团体,但他们的实践本身却又以一种“超现实”、“超社会”、“超建筑”和“超艺术”的虚构,意图重探建筑与社会、规划与生活之间的复杂关系。当然,这一激进遗产也同样提醒我们,过分正确的“介入”和“参与”或许正在消耗或吞噬着我们有限的感知力和想象力。

文/ 鲁明军