廖斐:“这句话是错的”

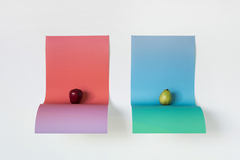

如果我们将“这句话是错的”转化为一个假言命题,那么对于该命题的判断便必然陷入某种二律背反。在作品《这句话是错的》(2015)中,廖斐扫描了模特的半侧像,以3D打印的技术制作了一尊完全对称的人物胸像——理论上,这不再是基于摹仿(Mimesis)的“再现”(representation),而是拟真技术逻辑支配的“模拟”(simulation)——不再存在所谓的“摹本”和“副本”,唯有表面上比“现实”更完美的拟象(simulacra)。而对于拟象,关于“真实”的判断便沦为一个伪命题,而廖斐从不同的角度呈现了拟象时代的悖谬性规划方式。

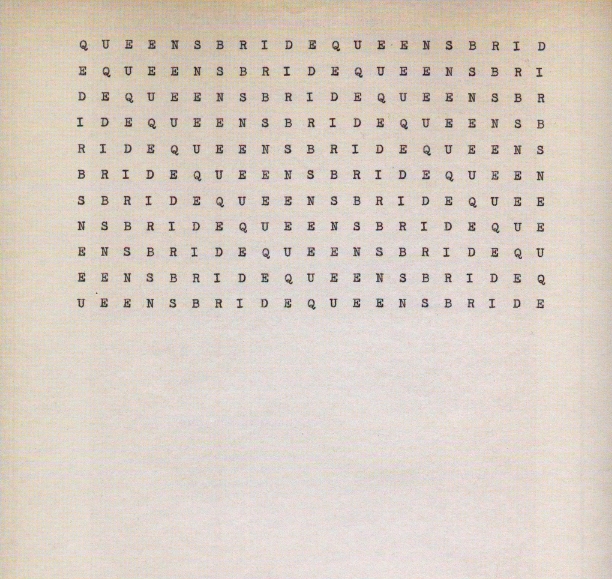

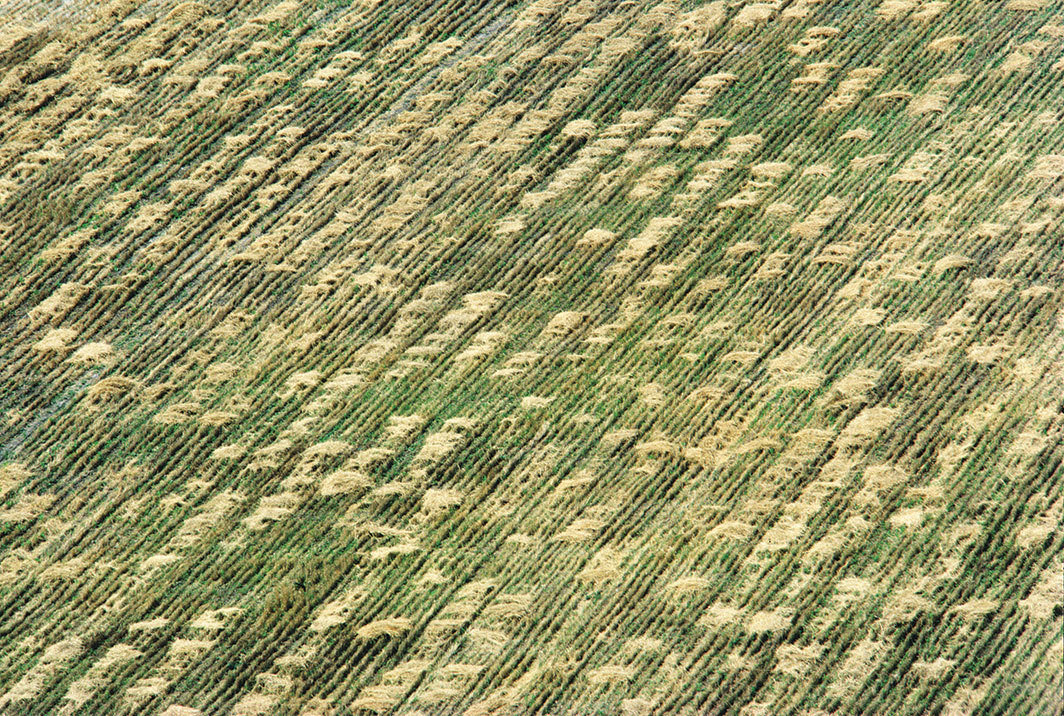

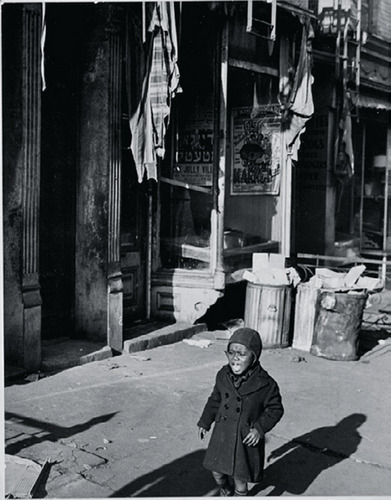

如果说《这句话是错的》以作品形式与指称之间的张力呈现了某种语义含混的反讽修辞,并由此质疑关于“真”的命题,那么《一件地球雕塑》(2015)、《事件》(2015)与《无题》(2015)则在拟真技术的视域下模拟了理性对于时空的规划方式,从而揭示这一规划对于认知方式的影响及其本质上的不稳定性。《一件地球雕塑》以两台分别呈现南、北半球的台风实时预警影像系统的计算机显示器为主体,并将二者分别固定在立体金属架的两端,以模拟的方式塑造出地球的“肖像”。在此,不同的地理时空被压缩为“远程交互”的碎片化数据,并生成了共时性的二维影像,代替了所谓的地球本身。实际上,“时空压缩”肇始于“大航海”时代的地图——在《无题》中,廖斐将三维的地球仪模型置于二维的地图上,戏仿了地图对于现实世界的表现方式,而这种方式必然影响了人们的认知。随着电子通讯与数码成像技术的发展,人们凭借不同的视觉“界面”所提供的信息、而非自身的切近经验来认识外在的世界,既以虚拟的呈现方式规划自然,又受到这种规划的制约。类似的双重制约关系在《事件》中被发挥到极致:廖斐以计算机程序制造了一个带有灯泡的伸缩式机械臂,随着机械臂的转动,该装置似乎模拟了太阳的运动轨迹,而地面上的大理石与钢板则模拟了古代的时间测量仪器“日晷”。作品中的“日晷”测量的正是人工程序所模拟的“时间”。如今,人工程序模拟的“时间”逐步代替以自然物为参照物的“时间”,并规划着人们对“时间”的认知。而被技术加速的、媒介化的感知方式本质上即具有某种不稳定性,使“时间”呈现为各种被不断重设的“事件”。