showing 309 results for: 丘

-

一千字: 罗伯特•惠特曼谈2011年新作《护照》(ROBERT WHITMAN)

五十多年来,罗伯特•惠特曼一直在创作类似炼金术的剧场作品。这些作品给日常事物蒙上一层诡异色彩,如《两个水洞No.3》(1966年)把包裹在塑料布里的郊区旅行车变成移动的投影仪;或《Prune Flat》(1965年)让一个灯泡从上方降下,明亮的灯光遮蔽了16毫米胶片投影,回复了舞台的立体性。上世纪六十年代,当许多艺术家努力挣脱隐喻和幻象时,惠特曼却选择全面接受,甚至使用包括镜子、透明帘幕、影子戏和移动道具在内的各种舞台表演把戏,令人想起滑稽歌舞剧和魔幻彩灯。

-

内耳

从纪实到观念再到私摄影,大体说明了三十年来中国摄影现象的流变。“私”的限度和禁忌何在?到底能多暴力,多隐秘?“私”与社会的关联何在?退回身体、退回内心、退向两个人的私密空间是否有足够的合法性?在批评家那里私摄影的伦理问题一直饱受争议。

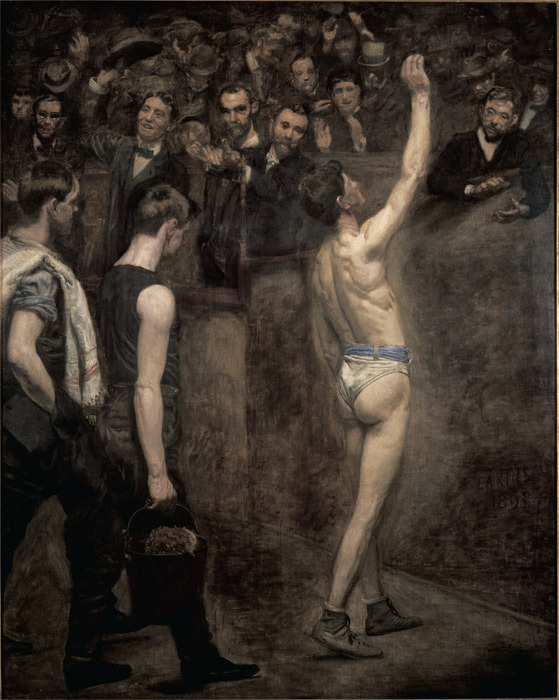

由荣荣策划的双人摄影联展“内耳”是讨论以上问题一个极好的样本。粗看下来,两人的作品十分不搭,丘黑白,任 -

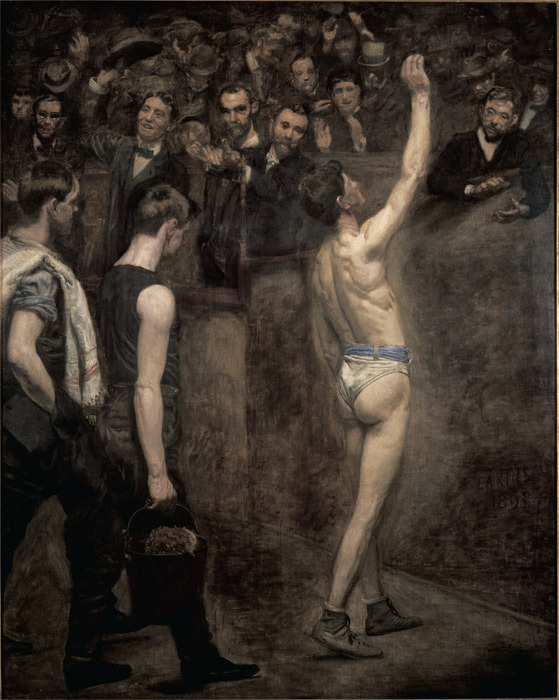

"隐藏/寻找"

国家肖像美术馆的展览“隐藏/寻找:美国肖像中的差异与渴望”终于开幕了。几周前,我写的一些东西(在这华盛顿的次风波之前,也就是付印之前)仿佛给这个展览带来了一些不祥之兆。当今,男女同性恋已经被接受,他们作为公众人物和演员出现在电视节目(例如《同志亦凡人》、《威尔和葛蕾丝》、《女欢女爱》)、电影(《费城》、《哭泣游戏》、《断背山》)和流行音乐领域(Elton

-

-

唐衲天个展

在唐衲天(Nadim Abbas)的这场首次重要个展上,他将一个隐藏在小巷深处的演变成一个光效空间。入口处横放的一个钢管,阻止人们进一步靠前,观众可看到一面独立的白瓷砖墙,墙上是一个喷水龙头,这些水来自下方地面上的水池。白色的浴帘挂在另一边,模糊了从后面发出的照亮空间的光,而同样的一个声音设备则嘟嘟发出水流的声音。另一面墙是两个薄薄的铝合金玻璃框(这是香港居民家居装修中常见的东西,也是唐衲天之前作品的特色),原本是玻璃做成的窗玻璃片在这里换成了白瓷砖。这种构思设计在邻近的画廊空间Gallery

-

巴塞尔迈阿密艺术博览会[迈阿密]

巴塞尔迈阿密艺术博览会(Art Basel Miami Beach)可以说是“公共关系的梦幻世界”。在这个世界里,到处都是艺术发烧友、艺术品交易人、“名鞋”、“名香水”的隆重“发布会”。本周二,重要的事儿都跑到了别处(例如David Wojnarowicz在国家肖像美术馆展出了令人震撼的录像作品《我的强烈愿望》),这些不差钱的迈阿密帮飞机要坐头等舱,入口要走VIP通道……什么地方的卡都有,置身本城有何似在人间之感。

-

第29届圣保罗双年展

三十年前,意大利超前卫艺术出现时,让-弗朗索瓦•利奥塔对艺术上的“倦怠期”提出了严厉批评,认为这方面最典型的代表就是他眼中的现实主义作品:这类作品完全符合观众期待,充分满足了机构体制和分类所设立的美学要求,因此可以在体系内游刃有余地流通和传播,或就此而言,首先能够被体系阐释为可读的“作品”。可以说,如今我们也处于这样一个艺术停滞期,但我

-

本年度他们最喜爱的展览

OLAF BREUNING

Henri Cartier-Bresson(纽约现代艺术博物馆)进入少年之后,我终于不再沉迷于各种塑料玩具了,而是开始对摄影发生兴趣,我最崇拜的就是Henri Cartier-Bresson,我会反反复复看他的画册,然后拿起相机,在我们小小的瑞士到处寻找完美的景色。再次看到他的作品,我不仅惊异于自己过去二十多年来的变化,而且直到现在依然觉得Cartier-Bresson的作品魅力不减,在这个并不追求真正的艺术质量和美的世界里,他的作品更是弥足珍贵。

-

一千字:詹尼弗·博兰德

八十年代初以来,詹妮弗•博兰德(Jennifer Bolande)创作了一系列智慧、幽默、新奇的作品,令青年艺术家备受启发,但却很难按照市场的喜好对其进行分门别类。她常常采用日常生活中那些不被我们注意到的东西创作出匠心独运的雕塑和摄影作品(即摄影雕塑和雕塑摄影)。她的作品初看有不经意之感,但如果仔细分析就会发现她往往能从一件物体指向某种媒介和其他艺术作品,直至整个文化。在对这一系列联系进行阐述的过程中,我注意到,她的作品虽然初看起来是如此的单纯明晰,但想要用文字进行清楚地表达又谈何容易。

-

吉塞普•佩诺内(Giuseppe Penone)

吉塞普•佩诺内(Giuseppe Penone)正是在贫困艺术运动如火如荼的时候进入都灵艺术圈的,他的一系列摄影作品记录了意大利滨海阿尔卑斯山丘陵丛林中的一系列活动,而他作品的核心就是树。对于他来说,树不仅仅是一种原材料,而是具有生命力的有机体,他既能够利用树,也能够削减树本身的属性。在作品《滨海阿尔卑斯》(Alpi

-

杨海固

在装置中,我经常使用百叶窗帘,它们的双重身份很有意思:一方面它们可以容纳,但同时,视线和气味都可以穿透进去。它们好比一个过滤器,尽管这个滤器的功能已失效。说到风格,也是如此。二者都是定形的一种方式。

我近期的作品,继续探讨过滤和塑性这种状态,关注的是我所说的闭合。我想找到一个词汇,可以让人想起捆绑和包裹的材料:我们看到这种表层,同时也是一具容器,于外在和内涵之间周旋。

-

艾米·芳塔娜

策展人艾米·芳塔娜(Emi Fontana)之前是位艺术商人,她童年在罗马的时候曾受到1970年代意大利学生运动的影响。最近她关闭了在米兰的画廊,成立了“罗马之西”(West of Rome)艺术机构,这个机构的活动对洛杉矶的公共艺术产生了巨大影响。她没有陷入这座城市的保守气氛中,而是通过委托国际著名的艺术家所做的一系列项目绘制了一幅洛杉矶的心理地图,展现了城市空间里那些令人费解的间隙。

-

新装饰

《新装饰》(The New Décor)似乎是一个直白的展览标题,这个展览不仅探讨了具有雕塑性的物品及其展现环境,更涉及到这些作品在展览空间中的功能问题。对于Tom Burr、Thea Djordjadze等很多参展艺术家来说,内部空间对于他们的艺术至关重要,而对于Spencer Finch和Raqs Media

-

震撼里斯本 [里斯本]

葡萄牙最大的当代艺术展——第一届葡萄牙国际艺术双年展(Portugal Arte biennial)上周开幕了,给当地的艺术界带来了无比的震撼。葡萄牙这个国家的人口也就比纽约多一点点,人们好像都认识一样,但是谁也没有料到这次给他们带来震撼的是什么。里斯本美术馆的馆长Luis

-

-

蒂诺•塞加尔的艺术项目

我想写作是场无用的劳动,它是非政治性的,还带点道德特征。由于受到某种灵感的启发,我将经历一种被证明是错误的快乐。这是一种负罪的快乐,因为是以那些认为我是正确的人为铺垫的。

对蒂诺•塞加尔(Tino Sehgal) 而言,他人对他作品的论述恰好证明了艺术家创作中所产生的毁灭性力量。而在写作的这一时刻,真正重要的是正确的名字,蒂诺•塞加尔

-

景•悟

董文胜长幅《无关紧要的一天》、《花园里的男人》飘散出极其浓重的“墨”味。照中,墨绿、黑的色彩略显抑闷,但内涵金属感。篇幅中的素材,比如汤汤水域、太湖石,或园林、鸟笼,无不渲染着传统文化的底子。但更为夺目的是,那种镜头外的极强故事性。《无关紧要的一天》里那块高高托起石头的姿势,除了勾连传统知识分子在当代社会精神没顶之际,功败垂成的一“举”

-

翁奋个展:当经验成为主义

幽蓝的展厅,汩汩的气泡声,水族箱,木船,蛋壳城市——走进白盒子艺术馆,内外强烈的光线反差让人感觉仿佛到了游乐园里的“魔法屋”。

所谓“浸泡式的艺术体验”,也许就是指这种“被动的攻势”,艺术家不明确要求,不主动邀请,不动声色,却照样把观众拉进来变成自己作品的一部分。可这种传统的舞台布景手法,用到此处真的奏效吗?观众真的会不自觉地开始扮演起某种角色还是这一切只是艺术家的一厢情愿?如果是前者,分给观众的又是什么角色?

-

-

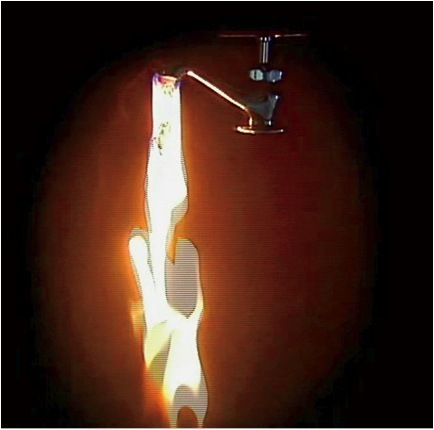

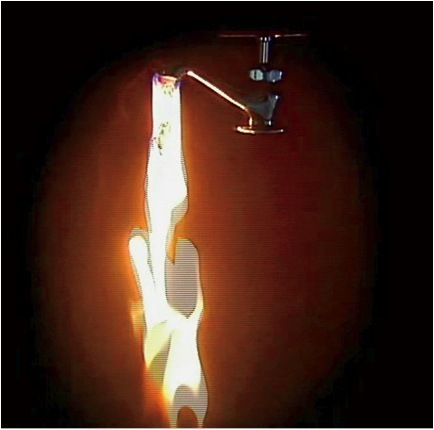

布鲁斯•麦克卢尔的艺术

布鲁斯•麦克卢尔(Bruce McClure)的工作室位于在布鲁克林Greenpoint最北端,距离最近的地铁站步行即可到达。架起的Pulaski大桥将这里和皇后区连接起来,来来往往的车辆,不绝于耳的噪音,却似乎变成了这里铿锵有力的背景音乐。室内,麦克卢尔的工作室犹如一座无窗的厚墙碉堡:这样一番风景,成为某些人进行实验的极佳场所,就如艺术家本人所做的这些一样:将投射的光和机器噪音混杂在一起,打造出独具特色的艺术作品。